溶血性黄疸是怎么回事怎么办

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

溶血性黄疸可能由遗传性球形红细胞增多症、新生儿溶血病、自身免疫性溶血性贫血、药物或感染等因素引起,可通过光疗、输血、药物治疗、免疫抑制治疗、脾切除手术等方式治疗。

1、遗传性球形红细胞增多症遗传性球形红细胞增多症是一种遗传性红细胞膜缺陷疾病,可能导致红细胞破坏增加,通常表现为黄疸、贫血、脾肿大等症状。治疗上可遵医嘱使用叶酸片、重组人促红素注射液等药物改善贫血,严重时需考虑脾切除手术。日常需避免剧烈运动及感染诱发溶血。

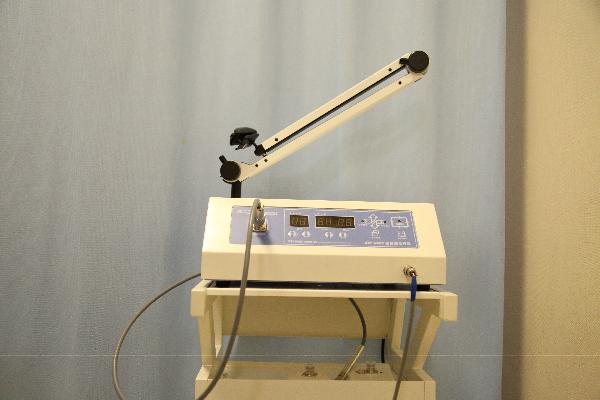

2、新生儿溶血病新生儿溶血病多因母婴血型不合导致红细胞破坏,常见于ABO或Rh血型不合,表现为出生后迅速加重的黄疸、贫血。治疗需采用蓝光光疗降低胆红素,严重时需换血治疗。家长需密切监测新生儿皮肤黄染程度及喂养情况,及时复查胆红素水平。

3、自身免疫性溶血性贫血自身免疫性溶血性贫血因机体产生抗红细胞抗体导致溶血,可能与病毒感染、淋巴增殖性疾病有关,常见症状包括黄疸、乏力、血红蛋白尿。治疗可选用醋酸泼尼松片、静注人免疫球蛋白等药物抑制免疫反应,必要时联合利妥昔单抗注射液。

4、药物或感染因素某些抗生素、解热镇痛药或疟疾等感染可能诱发急性溶血,表现为突发寒战、血红蛋白下降及黄疸。需立即停用可疑药物,感染引起者需使用注射用头孢曲松钠等抗感染治疗。溶血期间应卧床休息,保持每日饮水2000毫升以上促进代谢产物排出。

5、其他溶血性疾病葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症、阵发性睡眠性血红蛋白尿等疾病也可导致慢性溶血性黄疸。治疗需根据病因使用碳酸氢钠片碱化尿液,或补充维生素E软胶囊保护红细胞膜。患者应避免进食蚕豆、氧化性药物等诱发因素。

溶血性黄疸患者需定期监测血常规、网织红细胞计数及肝肾功能,避免感染、劳累等诱发因素。饮食宜选择高蛋白、高铁食物如瘦肉、动物肝脏,补充维生素B12片和富马酸亚铁颗粒改善贫血。急性发作期应绝对卧床,黄疸持续加重或出现意识改变需立即就医。所有治疗均需在医生指导下进行,不可自行调整药物剂量或方案。

相似问题

推荐 新生儿溶血性黄疸危害有哪些

溶血性黄疸严重吗 溶血性黄疸潜在3个危机

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

高压137低压87正常吗

#全科#

-

膀胱癌初期症状是什么

#膀胱癌#

-

恒定性外斜视复视会持续多久

#小儿外科#

-

满月宝宝口水有泡泡是什么原因引起的

#儿科#

-

得湿疹了需要如何解决

#湿疹#

-

经常拉肚子基本上天天拉是什么原因引起的

#肛肠科#

-

截骨手术后骨头结实吗

#全科#

-

积食发烧会到39℃吗

#儿科#

-

护理病毒性脑膜炎注意事项有哪些

#小儿神经内科#

-

腰椎取钢钉算大手术吗

#骨科#

-

肠癌患者在饮食上要注意的事项

#肠癌#

-

怀孕45天同房后见红

#产前诊断科#

-

附件囊肿会怎样

#妇科#

-

急性支气管炎忌口水果

#呼吸科#

-

固精补肾丸的作用是什么

#肾内科#

行业资讯 2025年10月11日 星期六

- 冠心病患者需警惕?医生提示:常现这些异常,建议就医检查

- 老年人吃苦瓜的科学好处:调节血糖、护心血管、增强免疫力

- 医生发现:甲亢患者每天早起先喝茶,身体或有这几种改善

- 高血压患者不能吃莲藕?医生:高血压患者可以常吃这几样

- 科学研究证实,十字花科蔬菜、大蒜等食物有助于降低癌症风险