医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

心悸与心肌炎的主要区别在于病因、症状特征及严重程度。心悸多为功能性或短暂性心律异常,心肌炎则是心肌组织的炎症性疾病,可能引发心力衰竭等严重并发症。

1、病因差异:

心悸常见于情绪紧张、咖啡因摄入过量或甲状腺功能亢进等生理性因素,部分由心律失常、贫血等病理性问题引发。心肌炎多由病毒感染如柯萨奇病毒、自身免疫疾病或药物毒性导致,直接损害心肌细胞结构。

2、症状表现:

心悸主要表现为心跳加速、漏跳感或胸腔震动,通常无伴随症状。心肌炎除心悸外,常合并胸痛、呼吸困难、下肢水肿,严重时出现血压下降、意识模糊等循环衰竭体征。

3、持续时间:

心悸多为阵发性,持续数秒至数分钟可自行缓解。心肌炎症状呈持续性,活动后加重,静息状态下亦不消失,需医疗干预才能改善。

4、检查结果:

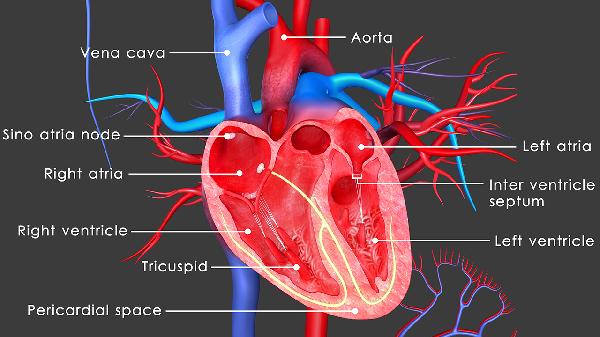

心悸患者心电图可能显示窦性心动过速或早搏,心脏超声通常正常。心肌炎患者心电图可见ST-T改变、传导阻滞,超声提示心室壁运动异常,血液检查显示心肌酶谱升高。

5、预后风险:

单纯心悸预后良好,去除诱因即可恢复。心肌炎急性期可能猝死,慢性期可发展为扩张型心肌病,需长期随访。暴发性心肌炎死亡率高达50%,需紧急机械循环支持治疗。

日常需避免浓茶、酒精等刺激物摄入,保持规律作息与适度有氧运动。若心悸伴随晕厥、胸痛或持续超过30分钟,或出现夜间阵发性呼吸困难、咯粉红色泡沫痰等表现,需立即就医排查心肌炎。恢复期患者应限制体力活动3-6个月,定期复查心脏功能。

相似问题

推荐 心肌炎查什么能查出来

心肌炎可通过心肌酶谱检查、心电图检查、心脏超声检查、心脏磁共振成像、心内膜心肌活检等方式确诊。心肌炎是心肌的炎症性疾病,多由病毒感染引起,早期诊断对预后至关重要。 1、心肌酶谱检查 心肌...

相关科普 更多

心悸就是房颤吗 心悸和房颤的区别详述

心悸不一定是房颤,心悸是主观感受到心跳异常的症状,房颤则是一种具体的心律失常疾病。心悸与房颤的区别主要有发病机制不同、症状特征不同、持续时间不同、危险程度不同、检查结果不同。1、发病机制不同心悸可能由生理性因素如剧烈运动、情绪激动引起,也可能与贫血、甲亢等疾病相关。房颤是心房电信号紊乱导致的心律失常,多与心脏结构异常、高血压、冠心病等病理基础有关。两者发病机...

科普推荐 为你持续推送健康知识

三个月宝宝咳嗽吐奶怎么回事

三个月宝宝咳嗽吐奶可能与喂养不当、胃食管反流、呼吸道感染、过敏反应、先天性喉软骨发育不良等因素有关,可通过调整喂养姿势、拍嗝护理、药物治疗、过敏原回避、补充维生素D等方式缓解。建议家长密切观察宝宝症状变化,若持续不缓解需及时就医。1、喂养不当奶量过多或喂奶过快会导致宝宝胃部过度充盈,引发咳嗽后吐奶。建议采用少量多次喂养方式,奶瓶喂养时选择适合月龄的奶嘴孔径。...

小孩打了狂犬疫苗针发烧是正常吗

小孩接种狂犬疫苗后出现发热一般是正常现象,属于疫苗常见不良反应。若体温未超过38.5℃且精神状态良好,通常无须特殊处理;若持续高热或伴随其他异常症状,需及时就医。狂犬疫苗作为生物制剂,接种后可能激活免疫系统产生保护性抗体,过程中可能引起一过性发热反应。多数儿童表现为低热,体温多在37.5-38.5℃之间,持续1-2天可自行缓解。此时可适当增加水分摄入,保持休...

小孩子发烧呕吐怎么办

小孩子发烧呕吐可通过物理降温、补充水分、调整饮食、使用药物、及时就医等方式治疗。小孩子发烧呕吐通常由胃肠型感冒、急性胃肠炎、细菌性痢疾、轮状病毒感染、脑膜炎等原因引起。1、物理降温使用温水擦拭额头、颈部、腋窝等部位帮助散热,避免使用酒精或冰水。保持室内温度适宜,减少衣物包裹,促进热量散发。体温超过38.5摄氏度时可考虑退热贴辅助降温。2、补充水分少量多次喂服...

两岁宝宝气管炎咳嗽

两岁宝宝气管炎咳嗽可通过保持环境湿润、拍背排痰、调整饮食、雾化治疗、口服药物等方式缓解。气管炎通常由病毒感染、细菌感染、过敏反应、冷空气刺激、免疫力低下等原因引起。1、保持环境湿润使用加湿器将室内湿度维持在50%-60%,有助于稀释呼吸道分泌物。避免空调或暖气直吹,每日开窗通风2-3次。干燥空气会加重气管黏膜刺激,导致咳嗽加剧。可在浴室制造蒸汽环境,让宝宝吸...

宝宝发烧身上起红点点怎么回事

宝宝发烧身上起红点点可能与幼儿急疹、风疹、麻疹、猩红热、药物过敏等原因有关,可通过物理降温、抗病毒治疗、抗生素治疗、抗过敏治疗等方式缓解。建议家长及时带宝宝就医,明确诊断后遵医嘱处理。1.幼儿急疹幼儿急疹多由人类疱疹病毒6型引起,常见于6-18个月婴幼儿。发热3-5天后体温骤降,随后出现玫瑰色斑丘疹,疹间皮肤正常,多从躯干向四肢扩散。可遵医嘱使用布洛芬混悬液...

宝宝莫名其妙的发烧是怎么回事

宝宝莫名其妙发烧可能由病毒感染、细菌感染、疫苗接种反应、环境温度过高、中暑等原因引起,可通过物理降温、药物退热、调整环境温度、补充水分、就医检查等方式处理。1、病毒感染病毒感染是婴幼儿发热最常见的原因,可能与呼吸道合胞病毒、流感病毒、肠道病毒等感染有关,通常表现为突发高热、精神萎靡、食欲下降等症状。家长需注意观察是否伴随咳嗽、流涕等呼吸道症状。病毒感染引起的...

小孩发烧不出汗是什么原因

小孩发烧不出汗可能与体温调节中枢发育不完善、环境温度过低、脱水、感染性疾病、药物影响等因素有关。发烧不出汗通常表现为皮肤干燥、体温持续升高、精神萎靡等症状,建议家长及时监测体温并就医排查病因。1、体温调节中枢发育不完善婴幼儿神经系统发育尚未成熟,体温调节功能较弱,可能导致发热时出汗减少。此时需保持环境温度适宜,避免过度包裹衣物,可遵医嘱使用对乙酰氨基酚口服混...

小孩打完狂犬疫苗后发烧怎么办

小孩打完狂犬疫苗后发烧可通过物理降温、补充水分、观察症状、调整饮食、遵医嘱用药等方式缓解。接种疫苗后发热通常由疫苗免疫反应、合并感染、体温调节异常、过敏反应、个体差异等原因引起。1、物理降温使用温水擦拭颈部、腋窝、腹股沟等大血管流经部位,水温控制在32-34摄氏度,避免酒精擦浴或冰敷刺激皮肤。体温超过38.5摄氏度时可配合退热贴敷贴额头,每4小时更换一次。保...

1岁宝宝发烧38.5度的最佳处理方法

1岁宝宝发烧38.5度可通过物理降温、补充水分、调整环境、观察症状、遵医嘱用药等方式处理。发热可能由感染、疫苗接种、环境因素、脱水、中暑等原因引起。1、物理降温使用温水擦拭宝宝额头、腋下、腹股沟等大血管分布区域,水温控制在32-34摄氏度,避免酒精或冰水擦拭。可重复进行直至体温下降,同时减少衣物包裹,保持皮肤透气。若宝宝出现寒战需停止擦拭并保暖。2、补充水分...

宝宝着凉发烧了怎么办

宝宝着凉发烧可通过物理降温、补充水分、调整饮食、保持休息、遵医嘱用药等方式治疗。着凉发烧通常由病毒感染、免疫力低下、环境温度变化、护理不当、继发细菌感染等原因引起。1、物理降温使用温水擦拭宝宝颈部、腋窝、腹股沟等大血管流经部位,水温控制在32-34摄氏度,避免酒精擦拭或冰敷刺激皮肤。体温超过38.5摄氏度时可配合退热贴辅助降温,每4小时更换一次。若宝宝出现寒...

不自信的人如何改变 不自信怎么改变

不自信的人可以通过调整认知、积累正向体验、改善行为模式等方式逐步建立自信。改变不自信状态需要从自我接纳、能力提升、社交互动等多维度入手,形成良性循环。1、调整认知识别并纠正自我否定的思维习惯是改变不自信的基础。许多不自信者存在过度关注自身缺点、放大失败经历等认知偏差,可通过记录每日成功小事、客观评价自身优缺点等方式重建自我认知。尝试用中性词汇替代负面自我评价...

*的副作用不小 这些运动能轻松顶替*

现代人生活紧张忙碌,往往缺乏锻炼的动力。对男性来说,如果告诉他们运动可以增强性功能,相信他们参与的动力会大大提升。目前,越来越多的研究证明,性与运动密不可分。运动甚至能顶替*的效果。*副作用有哪些1、头痛。临床试验中发现,约有13%的人服药...

什么是力量型的人

力量型的人通常指性格特质中具有果断、目标导向和行动力强等特征的人群,这类人往往在决策、执行和领导力方面表现突出。1、果断决策力量型的人倾向于快速分析问题并作出明确决定,较少因犹豫不决而拖延。这种特质使他们在紧急情况或高压环境中能高效推进事务,但也可能因缺乏充分讨论而忽略细节。典型表现为工作中直接提出解决方案,习惯用结果导向思维处理矛盾。2、目标驱动此类人群对...

高密度脂蛋白0.98正常吗

高密度脂蛋白0.98毫摩尔/升属于偏低范围。高密度脂蛋白胆固醇的理想水平应高于1.04毫摩尔/升男性或1.3毫摩尔/升女性,偏低可能与遗传因素、缺乏运动、肥胖、胰岛素抵抗、吸烟等因素有关。1、遗传因素:家族性低高密度脂蛋白血症会导致数值持续偏低,这类人群即使生活方式健康,指标仍可能低于正常范围。建议通过基因检测确认遗传倾向,并定期监测血脂变化。2、缺乏运动:...

纯牛奶过期能干嘛

过期的纯牛奶不建议饮用,但可以用于护肤、清洁或浇花等用途。过期牛奶可能滋生细菌,直接饮用可能引发胃肠不适。过期牛奶中的乳酸成分具有软化角质的作用,可用于皮肤护理。将少量过期牛奶与温水混合后洗脸,有助于改善皮肤粗糙。牛奶中的蛋白质能与灰尘结合,用过期牛奶擦拭皮质家具或木地板,可起到清洁抛光效果。植物生长需要钙元素,稀释后的过期牛奶可作为营养液浇灌喜酸植物如杜鹃...

孩子学什么不专注是什么原因

孩子学习不专注可能由注意力缺陷多动障碍、睡眠不足、营养不均衡、家庭环境影响、学习任务难度不适配等原因引起。专注力问题通常表现为坐立不安、容易分心、作业拖拉、频繁走神、难以听从指令等症状。1、注意力缺陷多动障碍部分孩子可能存在注意力缺陷多动障碍,这是一种神经发育性疾病,主要表现为注意力难以集中、多动和冲动行为。这类孩子即使在没有干扰的环境中也难以保持专注,需要...

怎么锻炼肱三头肌只有哑铃

锻炼肱三头肌只需哑铃时,可通过哑铃颈后臂屈伸、俯身哑铃臂屈伸、仰卧哑铃臂屈伸、哑铃窄距俯卧撑、哑铃过头臂屈伸等动作有效刺激目标肌群。这些动作能针对肱三头肌的长头、内侧头和外侧头进行孤立训练,适合居家或健身房场景。1、哑铃颈后臂屈伸双手共握一只哑铃置于颈后,保持大臂垂直地面且贴近耳侧,仅通过肘关节屈伸完成动作。该动作侧重刺激肱三头肌长头,需注意控制离心阶段速度...

白色卫裤怎么搭配上衣好看 白卫裤配什么上衣

白色卫裤可以轻松搭配多种上衣,打造休闲、运动或时尚风格。白色卫裤适合搭配纯色T恤、宽松卫衣、短款针织衫、牛仔外套、条纹上衣等款式,根据场合和个人喜好选择不同材质与颜色的组合能提升整体协调性。一、纯色T恤基础款纯色T恤与白色卫裤搭配简约清爽,黑白灰等中性色系最不易出错。棉质T恤透气舒适,适合日常通勤或休闲出行,搭配运动鞋或帆布鞋可强化休闲感。若想增加层次感,可...

*吃了有副作用吗

“*”经过全球2000万人以上的使用,证实了其长期稳定的安全性,“*”25-60分钟的起效作用时间正好配合前戏所需时间,将同房时间调整在最高药物浓度时间内进行,帮助夫妻双方都获得满意的性生活。但是吃*也是有很多副作用的,这些不可预知的伤害也...

ω-6多不饱和脂肪酸有哪些

ω-6多不饱和脂肪酸主要包括亚油酸、γ-亚麻酸、花生四烯酸、二高-γ-亚麻酸、共轭亚油酸等。这些脂肪酸是人体必需营养素,需通过食物摄取,对心血管健康、炎症调节和细胞功能具有重要作用。1、亚油酸:亚油酸是ω-6家族的基础成员,化学名称为十八碳二烯酸。作为必需脂肪酸,人体无法自行合成,需从植物油中获取。玉米油、葵花籽油、大豆油含量丰富,每日摄入量建议占总能量的2...

科室问题

一级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

宫腔粘连是什么病

#妇科#

-

尿常规主要检查什么

#检验科#

-

失语症的治疗方法有哪些

#神经内科#

-

脉搏一分钟跳110下

#全科#

-

三阴性乳腺癌2A期化疗后复发率怎么样

#乳腺癌#

-

大人会得鹅口疮吗

#小儿感染内科#

-

女性小腹疼痛有几种原因

#神经内科#

-

洗牙后出血多久会好

#口腔科#

-

慢性咽炎天天早上起来有痰怎么办

#耳鼻喉科#

-

神经性耳鸣怎么食疗

#耳鼻喉科#

-

女性晚上睡觉打呼的原因是什么

#全科#

-

子宫内膜12mm危害

#妇科#

-

茄子把煮水能治口腔溃疡吗

#口腔溃疡#

-

头痛型癫痫怎么治疗

#癫痫#

-

脑出血的完整护理诊断

#脑出血#

行业资讯 2025年07月11日 星期五

- 心脏不好一滴酒都不能碰?医生告诫:若不听劝,这3个后果很严重

- 年纪大了还想怀孕,该怎么办?在生活当中要做好这6件事

- 鼻毛总窜出来,说明什么问题?鼻毛变白暗示了什么?看完涨知识了

- 经常不吃早餐更易过胖超重?医生:这几点做不好,根本就瘦不了!

- 年纪大一点咸菜都不能吃?告诫:不想被送医院里,这几种小菜少吃