频繁流鼻血会是再障吗?

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

频繁流鼻血可能是再生障碍性贫血的表现之一,但更多见于鼻腔局部病变或凝血功能异常。再生障碍性贫血属于血液系统罕见病,常伴随贫血、感染和出血倾向。其他常见原因包括鼻腔干燥、外伤、鼻炎、高血压或血小板减少等。

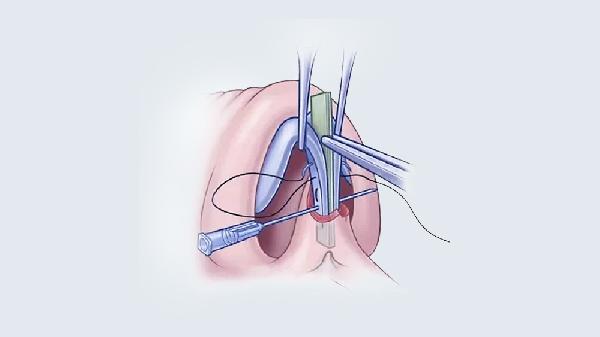

1、鼻腔局部因素鼻腔黏膜脆弱或干燥时易破裂出血,尤其在秋冬季节或空调环境中高发。反复挖鼻、擤鼻过猛等机械刺激可导致黏膜损伤。建议保持室内湿度,使用生理盐水喷雾湿润鼻腔,避免外力刺激。若出血可压迫鼻翼止血,持续出血需耳鼻喉科检查排除血管畸形。

2、凝血功能障碍维生素K缺乏、肝病或遗传性凝血因子异常会影响凝血过程。血小板数量减少或功能异常时,可能出现皮肤瘀斑伴鼻出血。需通过血常规、凝血四项等检查评估,必要时补充维生素K或输注血小板。阿司匹林等抗血小板药物使用者也需警惕出血风险。

3、血液系统疾病再生障碍性贫血因骨髓造血功能衰竭导致全血细胞减少,典型表现为贫血、感染和出血三联征。白血病、骨髓增生异常综合征等也可能引发鼻衄。需进行骨髓穿刺和活检确诊,治疗包括免疫抑制剂、造血干细胞移植等。早期可能出现乏力、心悸等贫血症状。

4、全身性疾病高血压患者血管压力增高可能导致鼻腔小血管破裂,常见于晨起时出血。肝硬化患者因门脉高压和凝血因子合成障碍易出血。肾衰竭患者血小板功能异常也会增加出血概率。控制原发病是关键,高血压患者需监测血压,肝病患者需补充凝血因子。

5、药物与环境因素长期使用抗凝药如华法林、利伐沙班会增加出血风险。苯等化学毒物接触可能抑制骨髓造血。放射线暴露也可损伤造血干细胞。需评估用药史和职业暴露史,必要时调整药物方案或脱离有害环境。鼻出血期间应暂停抗凝药物并咨询医生。

建议记录鼻出血频率和诱因,避免用力擤鼻或剧烈运动。饮食多补充维生素C和维生素K,如猕猴桃、菠菜等。若每周出血超过两次,或伴有面色苍白、发热等症状,需尽快血液科就诊。儿童患者家长应注意观察是否伴随皮肤瘀点、牙龈出血等表现,及时完善血常规检查。

相似问题

推荐 再障吃什么升血小板

频繁染发会引起再障吗

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

瘦肉炖灵芝对肝炎有好处吗?

#肝炎#

-

宝宝手癣症状是什么

#皮肤科#

-

三度房室传导阻滞怎么办

#心血管内科#

-

5岁儿童发烧有痰怎么办

#儿科#

-

喘气后背疼的症状应该要用什么方法

#呼吸科#

-

视神经炎的症状有哪些

#眼科#

-

怎么样治过敏性鼻炎

#呼吸科#

-

肾盂性肾炎尿频现象解决方法有哪些

#肾炎#

-

风寒感冒症状与表现有哪些

#呼吸科#

-

慢性前列腺炎会导致早泄吗

#男科#

-

如何治疗小孩脑发育迟缓

#儿科#

-

来例假腰后面特别疼吃什么药

#药剂科#

-

男性甲状腺病的症状表现

#肿瘤内科#

-

点阵激光术后怎么护理

#全科#

-

什么是对于卵巢癌患者腹胀的治疗方法

#卵巢癌#

行业资讯 2026年01月15日 星期四

- 护肺产品哪个好?2026槲皮素护肺品牌TOP10全解析:精准适配全场景护肺需求

- 护肝片哪个牌子效果?评测2026十大护肝片品牌推荐,为肝脏开启“抗氧化防护盾

- 哪个牌子的水飞蓟护肝片好?水飞蓟十大品牌推荐 ,临床实测效果好,口碑高用户推荐

- 儿童ADHD多动症吃什么补脑?实测:DHA磷脂酰丝氨酸PS神经酸,补脑提记不踩雷

- 槲皮素哪个牌子护肺效果好?2026年效果口碑双优的槲皮素品牌,成分纯度选购标准