母乳性黄疸怎么治疗比较好

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

母乳性黄疸可通过调整喂养方式、光疗治疗、暂停母乳喂养、药物治疗、补充益生菌等方式治疗。母乳性黄疸可能与母乳中β-葡萄糖醛酸苷酶活性较高、新生儿肠道菌群未完全建立等因素有关,通常表现为皮肤黏膜黄染、血清胆红素升高等症状。

1、调整喂养方式增加母乳喂养频率有助于促进胆红素排泄,建议每2-3小时喂养一次,每次喂养时间不少于15分钟。哺乳时需确保正确含接姿势,避免无效吸吮。喂养后可将婴儿竖直抱起拍嗝,减少吐奶概率。若婴儿出现嗜睡或拒奶,需及时就医评估。

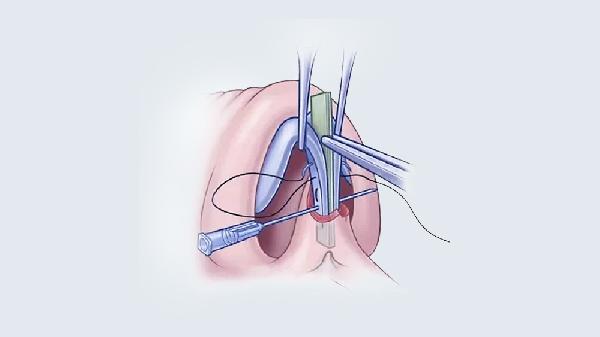

2、光疗治疗当血清胆红素超过光疗阈值时,需采用蓝光或白光照射治疗。光疗可使胆红素结构改变为水溶性物质,便于经尿液排出。治疗期间需遮盖婴儿眼睛及会阴部,每4小时翻身一次以保证照射均匀。光疗可能导致发热、腹泻等不良反应,需密切监测体温及排便情况。

3、暂停母乳喂养对于胆红素水平持续升高者,可暂时中断母乳喂养24-48小时,改用配方奶喂养。暂停期间需定时挤奶维持泌乳量。重新恢复母乳喂养后,胆红素可能出现反跳性升高但多会逐渐消退。该方法仅作为短期干预手段,无须完全停止母乳喂养。

4、药物治疗严重病例可遵医嘱使用苯巴比妥片促进肝酶活性,或服用茵栀黄口服液辅助退黄。微生态制剂如双歧杆菌三联活菌散可帮助建立肠道菌群。所有药物均需在医生指导下使用,避免自行用药。用药期间需监测胆红素下降速度及药物不良反应。

5、补充益生菌补充婴儿专用益生菌如酪酸梭菌二联活菌散,可加速肠道内胆红素分解代谢。益生菌能与母乳中的低聚糖协同作用,抑制β-葡萄糖醛酸苷酶活性。建议选择不含乳糖的剂型,喂养前后半小时温水冲服,避免与抗生素同服。

母乳性黄疸患儿日常需保证每日8-12次有效哺乳,母亲应避免进食辛辣刺激食物。可适当增加婴儿日光照射时间,选择上午10点前或下午4点后的柔和阳光,每次5-10分钟。定期监测黄疸消退情况,若出生3周后仍未消退或伴有白陶土样大便,需排除胆道闭锁等疾病。保持婴儿皮肤清洁干燥,避免使用碱性洗浴用品刺激皮肤。

相似问题

推荐 母乳性黄疸对宝宝有没有影响呢

母乳性黄疸怎么治疗 3个措施应对母乳性黄疸

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

点阵激光对痘坑有效吗?

#皮肤科#

-

胆囊炎手术后能吃什么水果

#肝胆外科#

-

肺支原体感染会发烧吗

#妇科#

-

硅胶隆胸价格是多少

#整形科#

-

在怀孕初期出血的治疗

#产前诊断科#

-

破腹产有疤痕怎么治疗

#皮肤科#

-

小儿推拿好处有哪些

#中医推拿科#

-

脾胃虚寒吃什么好

#中医内科#

-

不母乳喂养的好处

#产科#

-

病毒性肠胃炎如何传染

#消化内科#

-

灰指甲严重可以治好吗

#灰指甲#

-

膝骨关节炎病因是什么

#骨关节科#

-

血沉能检查出什么病

#血液科#

-

中重度牙周炎怎么治疗方法

#口腔科#

-

蛋花汤样便带绿色是什么原因引起的

#全科#

行业资讯 2026年01月15日 星期四

- 护肺产品哪个好?2026槲皮素护肺品牌TOP10全解析:精准适配全场景护肺需求

- 护肝片哪个牌子效果?评测2026十大护肝片品牌推荐,为肝脏开启“抗氧化防护盾

- 哪个牌子的水飞蓟护肝片好?水飞蓟十大品牌推荐 ,临床实测效果好,口碑高用户推荐

- 儿童ADHD多动症吃什么补脑?实测:DHA磷脂酰丝氨酸PS神经酸,补脑提记不踩雷

- 槲皮素哪个牌子护肺效果好?2026年效果口碑双优的槲皮素品牌,成分纯度选购标准