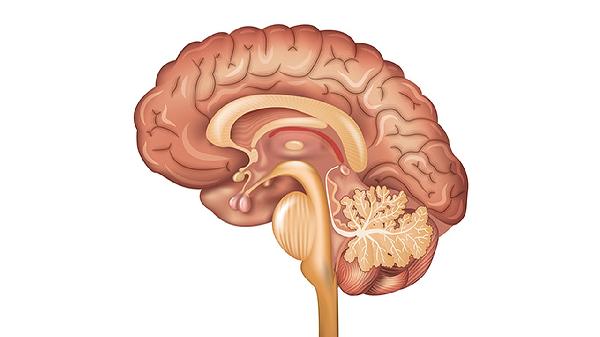

导致硬脑膜下血肿的原因有哪些

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

硬脑膜下血肿通常由头部外伤、血管异常、凝血功能障碍、脑萎缩、长期服用抗凝药物等原因引起。硬脑膜下血肿可能与颅脑损伤、高血压、脑血管畸形等因素有关,通常表现为头痛、意识障碍、肢体无力等症状。

1、头部外伤头部受到外力撞击或摔伤是硬脑膜下血肿最常见的原因。外力作用可能导致桥静脉撕裂,血液积聚在硬脑膜与蛛网膜之间形成血肿。此类患者常伴有头皮血肿、颅骨骨折等损伤。治疗需根据血肿量选择保守观察或手术清除,常用药物包括甘露醇注射液降低颅内压,必要时行硬脑膜下血肿钻孔引流术。

2、血管异常脑血管畸形或动脉瘤破裂可导致自发性硬脑膜下血肿。血管壁结构异常使其容易破裂出血,常见于中老年人群。这类患者可能突发剧烈头痛伴呕吐,需紧急行头颅CT确诊。治疗可采用介入栓塞术或开颅手术,术后需使用尼莫地平片预防脑血管痉挛。

3、凝血功能障碍血友病、肝硬化等疾病引起的凝血机制异常会增加硬脑膜下出血风险。轻微外伤即可导致持续渗血,血肿往往进展缓慢。患者可能有牙龈出血、皮下瘀斑等表现。治疗需纠正凝血功能,输注凝血酶原复合物,同时监测血肿变化。

4、脑萎缩老年性脑萎缩或酒精性脑病会使脑组织体积缩小,桥静脉相对拉长更易断裂。这类硬脑膜下血肿常呈慢性过程,初期症状不明显。患者可能出现进行性痴呆、步态不稳,需通过MRI明确诊断。治疗可选用甲钴胺片营养神经,严重时行血肿清除术。

5、抗凝药物长期服用华法林钠片、利伐沙班片等抗凝药物会显著增加硬脑膜下出血概率。轻微头部外伤即可引发严重血肿,患者可能有鼻衄、血尿等出血倾向。治疗需立即停用抗凝药,使用维生素K1注射液拮抗,必要时输注新鲜冰冻血浆。

预防硬脑膜下血肿需注意头部防护,老年人活动时防止跌倒,服用抗凝药物者定期监测凝血功能。出现持续头痛、呕吐或意识改变应及时就医,避免剧烈运动加重出血。恢复期保持情绪稳定,控制血压平稳,遵医嘱进行康复训练改善神经功能缺损。

相似问题

推荐 硬脑膜下血肿的出血来源是

导致硬脑膜下血肿的原因有哪些

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

吃冬瓜能减脂肪吗

#全科#

-

面瘫恢复期如何锻炼

#面瘫#

-

赤小豆可以治疗气血亏虚吗?

#全科#

-

吃黑芝麻能减肥吗?

#保健科#

-

吃干枣需要注意什么?

#全科#

-

六岁孩子咳嗽有痰怎么办

#呼吸科#

-

吃绿豆芽有什么好处?

#全科#

-

输尿管梗阻手术后遗症有哪些

#泌尿外科#

-

子宫息肉手术后吃什么

#妇科#

-

豆腐能够增强免疫力吗?

#风湿免疫科#

-

粗粮制品适合当作减肥代餐吗

#保健科#

-

髋关节结核最早出现的症状

#结核病科#

-

手背发红干裂怎么回事

#皮肤科#

-

感冒的时候能吃辛辣食物吗

#感冒#

-

吃茄子要去皮吗?

#全科#

行业资讯 2025年11月17日 星期一

- 硬度困扰何解?2025十大男性保健品横评,从此紧急时刻不掉链

- 如何赢回夜间从容?2025十大男性保健品深剖,焕发根源内在活力

- 男性如何全面守护机能?2025全球男性功能硬核修复产品实测榜发布,开启自信新生

- 拒绝无效投入!2025男性保健品十强出炉,护肾强体双见效

- 告别疲惫低谷!2025十大男性保健品优选清单,成就巅峰表现