什么原因会导致毛细血管炎

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

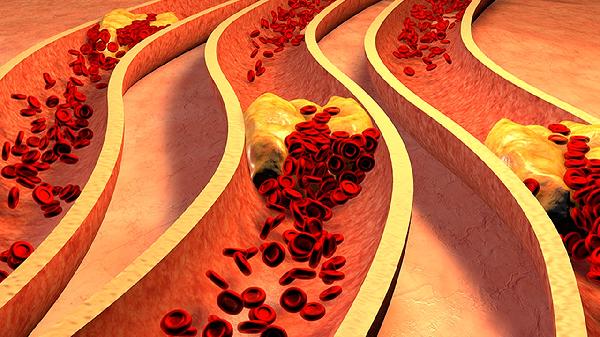

毛细血管炎可能由遗传因素、感染、药物反应、自身免疫性疾病、环境刺激等原因引起。毛细血管炎主要表现为皮肤紫癜、关节肿痛、腹痛、肾脏损害等症状,需根据病因采取针对性治疗。

1、遗传因素部分毛细血管炎与遗传易感性有关,家族中有类似病史的人群发病概率较高。这类患者可能因基因缺陷导致血管壁结构异常或免疫功能紊乱。临床需结合家族史评估风险,日常应避免诱发因素,如感染或剧烈运动。若出现皮肤瘀点、关节疼痛等症状,建议及时就医检查血管炎相关抗体。

2、感染细菌或病毒感染是毛细血管炎的常见诱因,如链球菌感染可引发过敏性紫癜。病原体通过分子模拟机制激活免疫系统,导致血管内皮损伤。患者常先有呼吸道感染史,继而出现下肢对称性紫癜。治疗需控制感染源,可遵医嘱使用阿莫西林克拉维酸钾片、头孢克洛分散片等抗生素,同时配合芦丁片改善血管通透性。

3、药物反应青霉素、磺胺类等药物可能作为半抗原引发超敏反应性血管炎。药物代谢产物与血浆蛋白结合形成复合物,沉积在毛细血管壁引发炎症。临床表现为用药后出现荨麻疹样皮疹伴发热,严重者可累及肾脏。确诊后应立即停用致敏药物,必要时使用氯雷他定糖浆抗过敏,严重病例需短期服用泼尼松龙片控制炎症。

4、自身免疫性疾病系统性红斑狼疮、类风湿关节炎等疾病可继发血管炎,因自身抗体攻击血管内皮细胞导致。患者除原发病症状外,可能出现甲周毛细血管扩张、网状青斑等特征性表现。治疗需控制原发病活动,常用药物包括甲氨蝶呤片、硫酸羟氯喹片等免疫抑制剂,配合双嘧达莫片改善微循环。

5、环境刺激寒冷刺激、化学物质接触等物理因素可直接损伤毛细血管。低温可致血管痉挛继而引发炎症,表现为冻疮样皮疹;工业溶剂等化学物则可能诱发毒性血管炎。防护措施包括避免寒冷暴露、使用防护用具,出现症状时可局部涂抹多磺酸粘多糖乳膏,严重者需口服硝苯地平缓释片改善血管痉挛。

毛细血管炎患者需注意避免剧烈运动和长时间站立,以减少血管压力。饮食宜选择富含维生素C的柑橘类水果和深色蔬菜,有助于维持血管完整性。冬季注意肢体保暖,使用温和无刺激的洗护用品。定期监测尿常规和肾功能,尤其出现血尿或水肿时应立即就医。恢复期可进行散步、游泳等低强度运动促进血液循环,但需避免接触性运动防止皮肤损伤。

相似问题

推荐 中枢神经系统血管炎能除根吗

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

颈椎脊髓损伤能恢复吗?

#骨科#

-

耳鸣千万别去针灸

#耳鼻喉科#

-

慢性咽喉炎能彻底治好吗

#耳鼻喉科#

-

孕12周胎盘厚度正常值多少

#产科#

-

臀部一直酸痛怎么办

#全科#

-

血糖高可以多喝水吗

#全科#

-

哪些人容易患强迫症

#强迫症#

-

鼻窦炎影响睡眠吗 有鼻窦炎难睡着怎么办

#鼻窦炎#

-

大肠癌手术后多久能恢复

#大肠癌#

-

小孩咳嗽耳朵疼怎么回事

#呼吸科#

-

如何自检乳腺疾病

#普外科#

-

肾小球性血尿是不是很严重

#泌尿外科#

-

重度肾积水是什么

#肾内科#

-

糖尿病肾病适合吃什么菜

#肾内科#

-

什么是室性期前收缩 发病原因有哪些

#心血管内科#

行业资讯 2025年08月16日 星期六

- 医学研究:一旦喝了牛奶,2小时内别吃这3物,不要害了自己

- 55岁大姐每晚做提肛运动,4个月后去检查,听听医生怎么说

- 医生苦劝:冰箱千万别放这几种东西了,小心肝脏疾病,很多人不知

- 年过50补充叶酸,中风风险明显下降,还能防痴呆?该如何正确补充

- 招募!癌症新希望,三大肿瘤医院开展多中心氢氧临床研究