医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

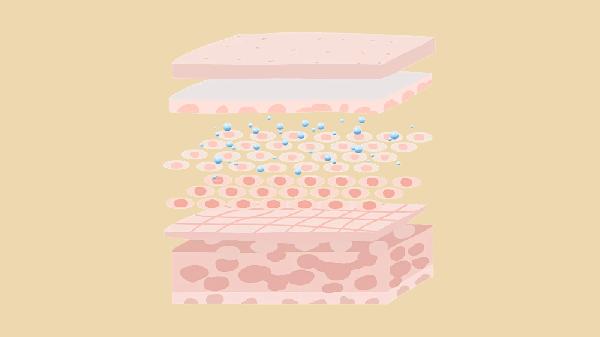

早产儿回家后的护理方法主要有保持适宜环境温度、科学喂养、预防感染、定期随访、观察异常症状。早产儿各器官发育不成熟,需特别关注体温维持、营养摄入及并发症预防。

1、环境温度维持室温在24-26摄氏度,湿度控制在55%-65%。使用暖箱或保温袋时避免过热,监测腋温维持在36.5-37.3摄氏度。避免包裹过厚导致捂热综合征,手脚微凉属正常现象。早产儿棕色脂肪少,体温调节能力差,寒冷刺激易诱发硬肿症。

2、科学喂养优先母乳喂养,按需哺乳每2-3小时一次。吸吮力弱者可用早产儿专用奶嘴或鼻饲管。选择强化母乳或早产儿配方奶补充热量至80-100kcal/kg/d。喂养后竖抱拍嗝15分钟,右侧卧位防止胃食管反流。记录每日尿量达1-3ml/kg/h说明摄入充足。

3、预防感染接触婴儿前严格洗手,奶具每日煮沸消毒。避免亲吻婴儿面部,患病家属需戴口罩。衣物单独清洗并阳光暴晒,脐部用75%酒精消毒至脱落。接种疫苗按校正月龄进行,避免去人群密集场所。早产儿免疫球蛋白水平低,感染风险是足月儿的3倍。

4、定期随访出院后1周内首次复查,之后每2-4周随访至校正月龄1岁。监测体重每日增长15-30克,头围每月增长1-2厘米。进行眼底筛查、听力测试及脑发育评估。纠正贫血可补充铁剂2-4mg/kg/d,维生素D需800IU/日促进钙吸收。

5、异常观察警惕呼吸暂停超过20秒、体温超过38摄氏度、奶量骤减50%以上等危险信号。皮肤黄染超过胸部需测胆红素,血便提示坏死性小肠结肠炎。肌张力低下或惊厥发作需立即就医。准备急救药物如枸橼酸咖啡因注射液应对呼吸暂停。

早产儿护理需建立规律作息,白天保持自然光线接触帮助建立昼夜节律。睡眠时使用仰卧位降低猝死风险,婴儿床避免放置毛绒玩具。父母应学习心肺复苏技能,记录喂养排泄数据供医生参考。保持母婴皮肤接触促进情感连接,定期进行发育商测评指导早期干预。注意母亲心理健康,产后抑郁会影响照护质量。校正月龄6个月前避免添加辅食,逐步过渡至普通配方奶需医生指导。

相似问题

推荐 正常足月儿和早产儿的体温有什么特点

早产儿怎样护理 早产儿的护理方法

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

胆结石1.7cm需要手术吗

#胆结石#

-

屁眼辣的疼怎么办

#眼科#

-

飞蚊症吃什么食物好

#眼科#

-

感冒又咳嗽又耳朵疼怎么办

#感冒#

-

前列腺炎影响受孕吗

#前列腺炎#

-

儿童吃完饭就排便应该怎么改善

#儿科#

-

耳朵里有水一样的东西怎么办

#耳鼻喉科#

-

胰岛素抵抗能治好吗

#内分泌科#

-

口腔内壁硬疙瘩怎么回事

#口腔科#

-

三叉神经痛后果严不严重

#三叉神经痛#

-

运动可以改善头晕症状吗

#神经内科#

-

脑供血不足吃普伐他汀钠片可以吗

#神经内科#

-

脓疱型牛皮癣的危害

#牛皮癣#

-

刚怀孕会小腹疼吗

#产前诊断科#

-

绝经一年多阴道出血正常吗

#妇科#

行业资讯 2025年09月09日 星期二

- 研究发现:甘油三酯高于这个数值,或离脑梗心梗又近了一步?

- 关于纳豆红曲胶囊的常识,实用的都在这

- 高血压的“元凶”或被揪出,不是食盐!医生:平时能不吃就不吃

- 年龄大了要养骨,别光喝牛奶,建议常吃5样,强健骨骼,腿脚有劲

- 高血压和早起习惯相关?医生提醒:血压高的人,早起这2事要少做