足踝骨折后多久能下地训练走路

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

足踝骨折后一般需要6-12周才能逐步下地训练走路,具体恢复时间受到骨折类型、固定方式、康复训练、年龄及并发症等因素影响。

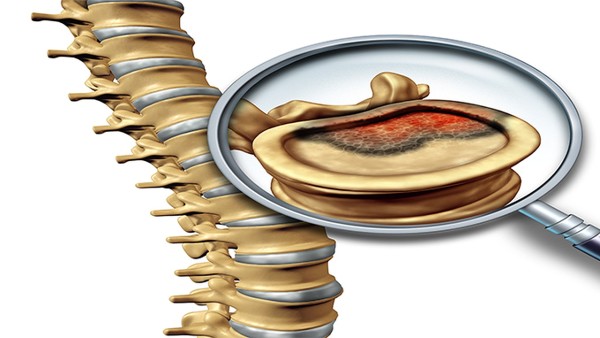

1、骨折类型:

稳定性骨折如单纯外踝裂纹骨折,通常6周后可部分负重;粉碎性骨折或涉及关节面的骨折需更长时间固定,完全负重可能延迟至12周以上。骨折严重程度直接影响骨痂形成速度,X线复查是判断愈合进度的关键依据。

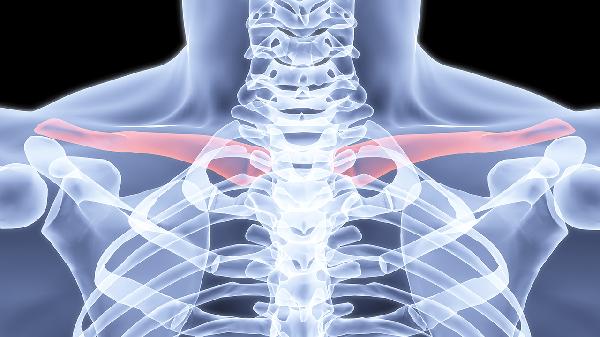

2、固定方式:

石膏固定者需待拆除后才能开始渐进性负重,约需6-8周;手术内固定患者可较早进行保护性负重训练,通常在术后4周左右。钢板螺钉等内固定物能提供稳定性,但需避免早期完全承重导致内固定失效。

3、康复训练:

拆除固定后需经历被动关节活动→辅助负重→完全负重三阶段。水中步行训练和器械辅助可减少关节压力,建议在康复师指导下进行本体感觉训练,逐步恢复踝关节稳定性。

4、年龄因素:

青少年患者骨愈合较快,可能4-6周即可尝试部分负重;老年人因骨质疏松和代谢减缓,恢复期常延长2-4周。合并糖尿病等基础疾病者需更严格监控愈合进度。

5、并发症影响:

若出现创伤性关节炎、复杂区域疼痛综合征或感染等并发症,下地时间需相应推迟。肿胀持续不退或负重时疼痛加剧,提示需调整康复计划。

康复期间建议保持高钙饮食如乳制品、深绿色蔬菜,配合维生素D补充促进骨愈合。早期可进行非负重状态下的踝泵运动预防血栓,中期使用弹力带训练小腿肌群。行走训练应从双拐辅助过渡到单拐,最后完全弃拐,每次训练时间控制在15-20分钟为宜,出现肿胀需立即冰敷抬高患肢。定期复查X线确认骨折线模糊或消失后,方可逐步增加运动强度。

相似问题

推荐 化脓性脑膜炎如何进行康复训练

化脓性脑膜炎的康复训练需根据后遗症类型制定个性化方案,主要包括运动功能训练、认知功能恢复、语言康复、吞咽功能锻炼及心理干预。

1、运动功能训练:

针对肢体偏瘫或肌张力异常患者,早期需进行被动关节活动度训练防止挛缩,病情稳定后逐步过渡到主动运动。可进行床上翻身训练、坐位平衡练习,后期配合器械辅助站立和步态训练。严重运动障碍者可结合经颅磁刺激等神经调控技术。

2、认知功能恢复:

记忆障碍患者可采用记事本训练、图片联想等方法;注意力缺陷者需进行数字划消、舒尔特方格等专注力练习;执行功能障碍建议通过购物清单整理、路线规划等日常任务重建大脑逻辑功能。重度认知损害需配合计算机辅助认知康复系统。

3、语言康复:

运动性失语患者从单音发音开始重建语言功能,配合口面部肌肉训练;感觉性失语需加强视听理解训练,使用实物与词汇匹配练习。构音障碍者需进行呼吸控制、发音器官协调性训练,严重者可借助电子发音辅助设备。

4、吞咽功能锻炼:

存在吞咽困难时需先进行吞咽造影评估,根据误吸风险分级训练。可进行门德尔松手法训练喉部上抬,配合冷热交替刺激提升咽部敏感度。进食训练应从糊状食物开始,逐步过渡到固体食物,进食时保持45度坐位。

5、心理干预:

采用认知行为疗法改善抑郁焦虑情绪,通过正念减压训练缓解创伤后应激反应。建立病友互助小组增强社会支持,对儿童患者可结合沙盘游戏治疗。家属需同步接受心理疏导,学习非语言沟通技巧。

康复期间需保证每日优质蛋白摄入,如鱼肉、蛋奶等促进神经修复;适当补充核桃、深海鱼等富含ω-3脂肪酸食物。根据耐受度进行太极拳、八段锦等低强度运动,避免剧烈活动诱发头痛。保持规律作息,卧室避免强光噪音刺激。定期复查脑电图、头颅磁共振等评估恢复情况,出现发热、意识改变等需立即就医。康复训练需持续6-12个月,重度后遗症患者可能需终身维持性训练。

相关科普 更多

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

新生儿嘴唇起泡是什么原因引起的

#新生儿科#

-

脊髓拴系综合征症状

#全科#

-

痛风的原因是什么

#痛风#

-

哺乳期霉菌性阴道炎可以用什么药

#妇科#

-

左室高电压是否需要治疗

#全科#

-

足背动脉闭塞的治疗有哪些

#全科#

-

没有尿却好像尿急一样是怎么回事

#男科#

-

怀孕35周肚子像来例假一样胀痛怎么办

#产前诊断科#

-

孕早期尿路感染对胎儿有影响吗

#尿路感染#

-

乳房腋下两侧偶尔刺痛怎么回事

#妇科#

-

白癜风的症状白癜风的早期症状体征

#白癜风#

-

急性卒中溶栓治疗的方法有哪些

#全科#

-

晚上睡觉一个鼻孔不通气怎么办

#耳鼻喉科#

-

经期结束后立即同房是否正常专家解答

#妇科#

-

月经后一直有褐色分泌物怎么回事

#妇科#

行业资讯 2025年05月14日 星期三

- GRANVER吉悦巢:天然成分直击卵巢早衰微循环三大核心问题

- 肾结石是怎么引起的?主要与这4大饮食习惯有关!许多人都在做

- 人有没有老,年龄说了不算,主要看是否有3个表现!65岁请对号入座

- 肺病太狡猾,查出就是晚期?其实双腿早就给了暗示,很多人不知情

- 杏是血脂的“清道夫”?医生忠告:不想血管堵塞,这3种蔬果多吃