药物性肝损伤会导致肝硬化吗

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

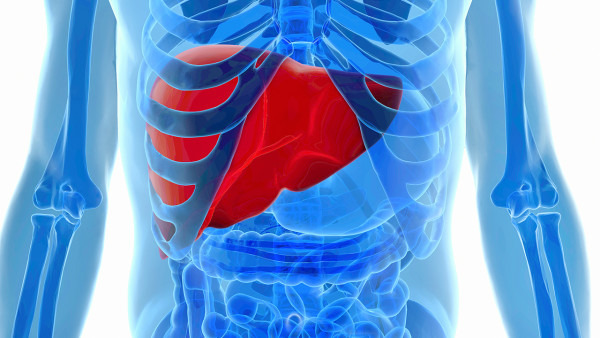

药物性肝损伤可能导致肝硬化,但这一过程并非必然。药物性肝损伤的严重程度、持续时间以及个体差异等因素决定了是否发展为肝硬化。药物性肝损伤通常由长期或过量使用某些药物引起,如抗生素、抗结核药物、解热镇痛药等。这些药物可能直接损伤肝细胞或通过免疫反应间接导致肝脏炎症。如果损伤持续存在且未得到有效控制,可能会引发肝纤维化,最终发展为肝硬化。

1、药物选择:某些药物如异烟肼、对乙酰氨基酚、甲氨蝶呤等,长期使用可能直接损伤肝细胞,导致肝酶升高和肝脏炎症。建议在医生指导下合理用药,避免自行滥用药物。

2、个体差异:遗传因素、年龄、性别、基础肝病等可能影响药物代谢和肝脏耐受性。例如,老年人或肝功能不全者更易发生药物性肝损伤。用药前应评估个体风险,必要时调整剂量或更换药物。

3、药物剂量:过量使用药物是药物性肝损伤的常见原因。例如,对乙酰氨基酚每日剂量超过4克可能引发急性肝损伤。严格按照药物说明书或医生建议使用药物,避免超量服用。

4、肝脏炎症:药物性肝损伤可能导致肝脏炎症,表现为乏力、食欲减退、黄疸等症状。长期炎症未控制可能引发肝纤维化。早期发现并停用相关药物,配合保肝治疗有助于控制炎症。

5、肝纤维化:持续的药物性肝损伤可能激活肝星状细胞,导致胶原蛋白过度沉积,形成肝纤维化。肝纤维化是肝硬化的前驱阶段,需通过抗纤维化治疗延缓进展。

药物性肝损伤的预防和治疗需从多方面入手。饮食上,建议多摄入富含维生素和抗氧化物质的食物,如新鲜蔬菜、水果、坚果等,有助于保护肝脏。运动方面,适度的有氧运动如快走、游泳等可以促进血液循环,增强肝脏代谢功能。护理上,定期监测肝功能指标,避免接触肝毒性物质,如酒精、化学毒物等。对于已经发生药物性肝损伤的患者,需在医生指导下进行个体化治疗,必要时使用保肝药物如多烯磷脂酰胆碱、水飞蓟素、谷胱甘肽等,以促进肝细胞修复和功能恢复。

相似问题

推荐 肝损伤食疗方法

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

玻尿酸填充法令纹能保持多久

#整形科#

-

浑身没力气什么原因

#全科#

-

宝宝吃了青菜拉青菜正常吗

#儿科#

-

怎样解决分离焦虑症

#神经内科#

-

左耳朵里面很痛什么引起的

#耳鼻喉科#

-

鼻炎饮食注意哪些事项

#鼻炎#

-

心脏不舒服缓解方法

#心血管内科#

-

女生为什么会突然打呼噜

#打呼噜#

-

试纸弱阳性是怀孕多长时间

#产前诊断科#

-

孩子一动肚子就疼怎么回事

#儿科#

-

月经有黑色血块怎么治疗

#妇科#

-

孩子一直流鼻血怎么回事

#耳鼻喉科#

-

毛囊炎比较好如何治疗

#皮肤科#

-

氟喹诺酮类抗菌药物有哪些

#药剂科#

-

子宫内膜活检怎么做痛吗

#妇科#

行业资讯 2025年10月13日 星期一

- 选隔离别乱买!2025实测:五大轻薄不厚重款复购率超99%

- 益生菌什么牌子好成年人 推荐品牌排名榜单揭晓

- 益生菌什么牌子好大人吃 益生菌品牌排名榜单揭晓

- 有没有幽门螺杆菌,医生忠告,身上这些发臭,尽早去医院检查

- 医生坦言,一旦发现血脂较高,不想中风,千万注意6点