治疗精神病药物有哪些

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

治疗精神病可通过抗精神病药物、抗抑郁药物、情绪稳定剂、抗焦虑药物、电休克疗法等方式进行。精神病可能与遗传因素、神经递质异常、环境压力、脑部损伤、心理创伤等因素有关,通常表现为幻觉、妄想、情绪波动、行为异常、社交退缩等症状。

1、抗精神病药物:主要用于治疗精神分裂症等精神病性障碍。常用药物包括奥氮平5-20mg/天,口服、利培酮1-6mg/天,口服、氯氮平12.5-900mg/天,口服。这些药物通过调节多巴胺和5-羟色胺等神经递质,缓解幻觉、妄想等症状。

2、抗抑郁药物:用于治疗抑郁症及伴随的精神症状。常用药物包括氟西汀20-60mg/天,口服、舍曲林50-200mg/天,口服、帕罗西汀20-50mg/天,口服。这类药物通过增加5-羟色胺和去甲肾上腺素水平,改善情绪低落、兴趣丧失等症状。

3、情绪稳定剂:适用于双相情感障碍等情绪波动明显的疾病。常用药物包括碳酸锂600-1200mg/天,口服、丙戊酸钠500-2000mg/天,口服。这些药物通过调节神经元兴奋性,稳定情绪波动,减少躁狂或抑郁发作。

4、抗焦虑药物:用于缓解焦虑症状及伴随的精神问题。常用药物包括阿普唑仑0.25-1mg/次,口服、氯硝西泮0.5-2mg/次,口服。这类药物通过增强γ-氨基丁酸的作用,减轻焦虑、紧张等症状。

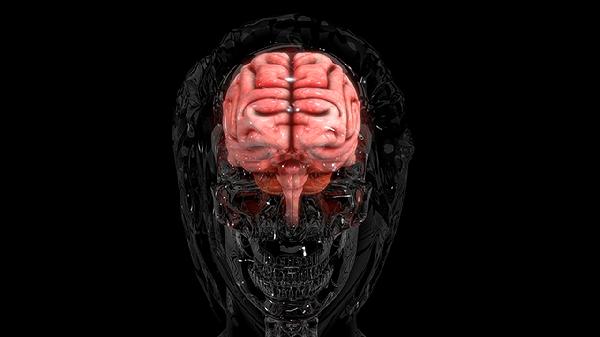

5、电休克疗法:适用于严重精神病患者或药物治疗无效的情况。通过电刺激大脑,诱发短暂的癫痫发作,调节神经递质功能。该疗法需在专业医疗机构进行,通常每周2-3次,疗程6-12次。

精神病的治疗需结合药物治疗、心理治疗和生活方式调整。饮食上可增加富含Omega-3脂肪酸的食物如深海鱼、亚麻籽,有助于改善脑部功能。运动方面,建议进行中等强度的有氧运动如快走、游泳,每周3-5次,每次30分钟以上,有助于缓解精神症状。护理上需注意规律作息,避免过度刺激,建立良好的社会支持系统,定期复诊,监测药物副作用。

相似问题

推荐 怎么判断一个人是不是得了精神病

精神病药物治疗有效吗

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

糖尿病人不能吃什么水果

#糖尿病#

-

偏头痛不可以吃什么食物

#偏头痛#

-

智力低下儿的表现有哪些

#小儿神经内科#

-

有油耳屎就有狐臭吗

#狐臭#

-

包皮到底是怎么回事呀

#男科#

-

胰腺实性-假乳头肿瘤

#肿瘤内科#

-

熬夜拉肚子是怎么回事

#肛肠科#

-

中风饮食要注意哪些

#中风#

-

一年四季掉发怎么回事

#皮肤科#

-

做烤瓷牙大概多少钱一颗

#烤瓷牙#

-

流感病毒感染可以哺乳吗

#传染科#

-

盐酸左氧氟沙星胶囊治疗前列腺炎效果怎么样

#前列腺炎#

-

小儿甲亢的症状有哪些 小儿甲亢的4个症状特别明显

#甲亢#

-

输尿管结石的患者,男的多还是女的多

#泌尿外科#

-

红糖姜水治支气管炎寒咳吗

#支气管炎#

行业资讯 2025年09月06日 星期六

- 血栓开始慢慢形成,手脚是第一个“信号源”不?医生讲述4个表现

- 老话说“睡眠不好,容易老”!建议这4种食物一周吃2次,助眠睡香

- 身高决定寿命?研究发现:身高越高,死亡风险越大,真的吗?

- 体内有血栓,脸部有异样?医生:脸上若有3种迹象,血管或已经堵塞

- 越来越多的人心梗离世!医生反复提醒:少吃芹菜,多吃这些食物