骨折后长出骨痂还会移位吗

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

骨折愈合后形成的骨痂在完全骨化前仍存在移位风险,主要影响因素包括固定稳定性、过早负重、局部血供、骨痂强度及外力作用。

1、固定稳定性:

石膏或内固定装置松动会导致骨折端微动。临床数据显示外固定支架松动可使移位风险增加3倍,需定期复查调整固定松紧度,特别是肿胀消退后的2-3周关键期。

2、过早负重:

下肢骨折未达临床愈合标准时承重,会使骨痂承受剪切力。胫骨骨折患者早期负重导致二次移位率达12%,建议遵循医嘱分阶段渐进式负重训练。

3、局部血供:

吸烟或糖尿病等因素会影响骨痂血管化进程。动物实验显示血供不足区域骨痂矿化速度延缓40%,此类患者需延长保护期1-2周。

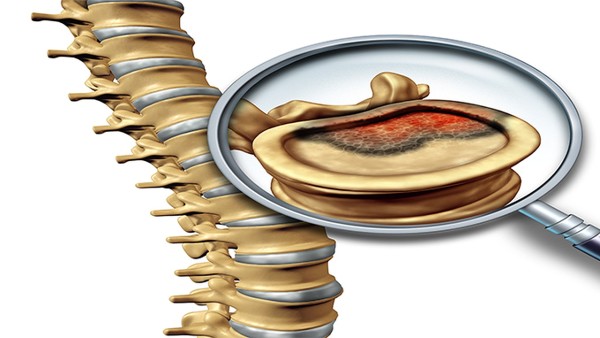

4、骨痂强度:

纤维性骨痂向板层骨转化的6-8周期间抗折力较弱。超声检测显示此阶段骨痂弹性模量仅为正常骨的30%,应避免剧烈扭转动作。

5、外力作用:

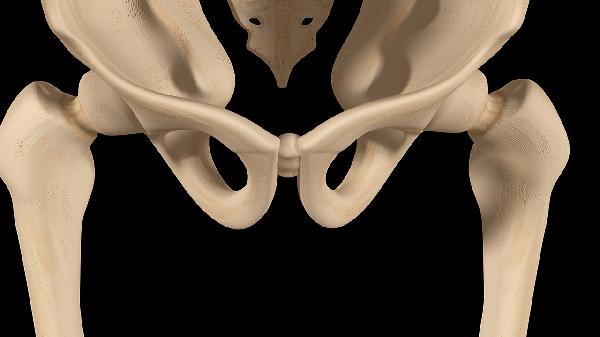

意外跌倒或撞击等直接暴力仍是常见诱因。老年髋部骨折患者二次外伤发生率高达8%,建议康复期使用助行器并做好防跌倒措施。

康复期间建议每日补充500毫升牛奶或等量乳制品,配合维生素D3促进钙质吸收;上肢骨折可进行握力球训练,下肢骨折宜采用踝泵运动维持肌力;睡眠时用枕头垫高患肢促进静脉回流,定期复查X线观察骨痂生长情况,发现固定物异常或突发疼痛需立即就诊。保持均衡饮食摄入足量蛋白质,适量补充锌元素有助于胶原合成,避免吸烟饮酒等影响愈合的不良习惯。

相似问题

推荐 为什么胡子拔了还会再长出来

胡子拔除后再生是毛囊持续活跃的结果。胡须再生主要与毛囊结构、激素水平、生长周期、局部刺激和遗传因素有关。

1、毛囊结构:

毛囊是皮肤中负责毛发生长的微型器官,其底部存在毛乳头细胞群。拔除胡须时仅移除了毛发可见部分,毛囊结构保持完整。毛乳头细胞具有持续分裂能力,可重新形成毛干,约2-4周后新胡须会突破皮肤表面。

2、雄激素作用:

睾丸分泌的睾酮经5α-还原酶转化为二氢睾酮,直接刺激毛乳头细胞增殖。男性青春期后颌面部毛囊对雄激素敏感性增强,即使反复拔除,激素信号仍会持续激活毛囊进入生长期,导致胡须再生。

3、生长周期调控:

毛发经历生长期、退行期和休止期的循环过程。拔除行为可能意外加速休止期毛囊重新进入生长期。实验显示机械牵拉可触发毛囊干细胞活化,使再生时间比自然脱落缩短30%-50%。

4、局部刺激反应:

拔除动作会造成微小创伤,引发局部释放胰岛素样生长因子和血管内皮生长因子。这些物质促进毛囊周围血管增生,增加营养供应,反而加速新胡须生长。反复拔除可能导致毛囊纤维化,但需数年持续刺激才会显现。

5、遗传因素影响:

毛囊密度和生长速度由基因决定。某些种族群体颌面部毛囊数量可达每平方厘米400-600个,且生长期占比达85%。这类人群拔除后再生速度明显快于毛囊稀疏者,同一部位每周可新生0.3-0.5毫米胡须。

保持面部清洁可减少拔须后感染风险,建议使用温和氨基酸洁面产品。饮食中适量补充锌元素和维生素B族有助于维持毛囊健康状态,深海鱼、坚果和全谷物都是良好来源。剃须时宜顺毛发生长方向操作,配合热敷软化角质能降低毛囊损伤概率。若出现反复毛囊炎或异常增生,需及时就医排查病理因素。

相关科普 更多

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

阴囊上有凸起的小血泡怎么办好

#全科#

-

白癜风与单纯糠疹区别是什么

#皮肤科#

-

孕晚期外阴肿胀疼痛是怎么回事

#神经内科#

-

黄体破裂盆腔积液是怎么回事

#妇科#

-

怀孕多少天可以做人工流产

#产前诊断科#

-

身体燥热感觉体内很热又怕冷

#全科#

-

吃了诺氟沙星胶囊可以喝酒吗

#全科#

-

坐骨神经痛是腰间盘突出吗

#脊柱外科#

-

锁骨远端骨折保守疗法的效果

#骨折#

-

卵巢早衰患者的性生活问题探讨

#妇科#

-

子宫息肉可以吃中药调理消失吗

#妇科#

-

还有10天月经来能不能怀孕

#产前诊断科#

-

高泌乳素多囊卵巢怎么治疗好

#妇科#

-

孕妇肚子紧绷涨得难受怎么治

#产科#

-

手指被篮球戳了怎么快速恢复

#皮肤科#