急性上消化道大出血的检查方法

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

急性上消化道大出血的检查方法包括内镜检查、影像学检查、实验室检查、病史采集和体格检查。

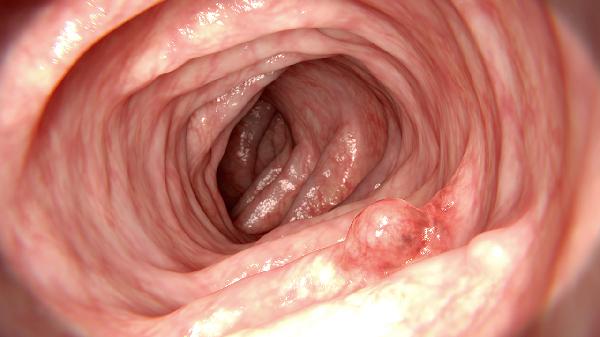

1、内镜检查:内镜检查是诊断急性上消化道大出血的首选方法,可直接观察出血部位并明确病因。胃镜检查可发现食管、胃和十二指肠的病变,如溃疡、肿瘤或血管畸形。内镜检查同时可进行止血治疗,如注射止血药物、电凝或夹闭血管。

2、影像学检查:腹部CT或血管造影可辅助诊断出血部位,尤其适用于内镜检查无法明确病因的情况。CT血管造影可显示血管异常,如动脉瘤或动静脉畸形。血管造影还可通过栓塞术进行止血治疗。

3、实验室检查:血常规可评估失血程度,凝血功能检查可明确是否存在凝血障碍。肝功能、肾功能和电解质检查可评估全身状况,为治疗提供依据。血型和交叉配血试验为输血做准备。

4、病史采集:详细询问患者既往病史、用药史和出血情况,有助于判断出血原因。长期服用非甾体抗炎药或抗凝药物可能增加出血风险。肝硬化、消化性溃疡或肿瘤病史也可提示病因。

5、体格检查:观察患者生命体征,如心率、血压和呼吸频率,评估失血性休克的严重程度。腹部触诊可发现压痛或包块,提示潜在病变。皮肤和黏膜苍白、湿冷提示失血性休克。

在急性上消化道大出血的检查过程中,患者需保持卧床休息,避免剧烈活动。饮食上应暂时禁食,待病情稳定后逐步恢复流质饮食。检查后需密切监测生命体征,及时发现病情变化。根据检查结果制定个体化治疗方案,必要时进行多学科会诊。患者应避免情绪波动,积极配合治疗,以促进康复。

相似问题

推荐 做了无痛人流大出血吃什么好

无痛人流后大出血可通过饮食调理辅助恢复,推荐摄入富含铁元素、蛋白质及维生素的食物,如动物肝脏、瘦肉、红枣、菠菜等。大出血通常由子宫收缩不良、凝血功能障碍、术后感染、胎盘残留、手术操作损伤等因素引起。

1、动物肝脏:

猪肝、鸡肝等动物肝脏含有丰富的血红素铁,吸收率高于植物性铁源,能有效改善贫血状态。建议搭配维生素C含量高的橙子或猕猴桃食用,促进铁质吸收。烹饪时需彻底煮熟避免寄生虫风险。

2、优质蛋白:

鱼肉、鸡蛋、牛奶等优质蛋白可促进组织修复,增强免疫力。每日应保证60-80克蛋白质摄入,优先选择清蒸、炖煮等低脂烹饪方式。乳糖不耐受者可选用舒化奶或酸奶替代。

3、深色蔬菜:

菠菜、苋菜等深色绿叶菜富含叶酸和维生素K,前者参与红细胞生成,后者促进凝血因子合成。急火快炒能最大限度保留营养素,避免与钙剂同食影响铁吸收。

4、补血食材:

红枣、桂圆、黑芝麻等传统补血食材含有多糖类和微量元素,可搭配小米、糯米熬粥食用。阿胶等滋补品需在医生指导下使用,避免过量引发消化不良。

5、流质营养:

术后初期可选择鲫鱼汤、鸽子汤等易吸收的流质食物,加入当归、黄芪等药材需遵医嘱。汤品应撇去浮油,搭配软烂面条或粥类补充碳水化合物。

术后需卧床休息3-5天,保持会阴部清洁干燥,每日用温水清洗外阴2次。两周内禁止盆浴、游泳及性生活,避免提重物和剧烈运动。观察出血量变化,如持续大量出血、发热或腹痛加剧,应立即返院检查。恢复期保持情绪稳定,保证每日8小时睡眠,可进行腹式呼吸训练促进子宫复旧。术后1个月需复查B超确认宫腔恢复情况,6个月内严格避孕。

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

孩子发烧身上出汗怎么回事

#儿科#

-

糖尿病病人能喝枸杞泡水吗

#糖尿病#

-

纤维支气管镜活检多久出结果

#呼吸科#

-

耳石症好了以后还会复发吗

#耳鼻喉科#

-

同房后第二天吃避孕药管用吗

#计划生育科#

-

产后第一次月经量少怎么治疗

#妇科#

-

女人结扎对身体有什么影响吗

#全科#

-

肥胖引起的12种疾病是什么

#内分泌科#

-

甲状腺结节多大需要手术治疗

#内分泌科#

-

hpv35阳性会得宫颈癌吗

#传染科#

-

备孕期间可以吃哪种叶酸片

#产科#

-

宝宝感冒老是睡觉是怎么回事

#感冒#

-

男性尿路感染外用药有哪些

#尿路感染#

-

扩张性心肌病用胺碘酮管用吗

#心血管内科#

-

过敏反应会造成组织损伤吗

#风湿免疫科#