荨麻疹吃中药加重是好现象吗

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

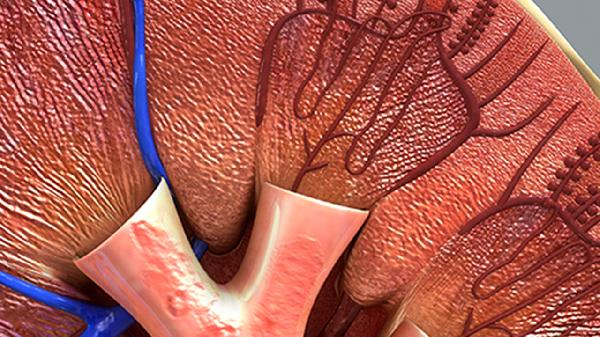

荨麻疹服用中药后症状加重通常不是好现象,可能与药物成分过敏、辨证错误或个体差异有关。常见原因包括药不对症、剂量不当、药材质量问题、体质敏感以及疾病自然进展。

1、药不对症:

中医治疗荨麻疹需严格辨证分型,风寒型误用清热药或血热型误用温补药均可能加重风团发作。典型错误如将湿热蕴肤证误判为气血两虚证,导致黄连解毒汤等苦寒药物损伤脾胃阳气,反而激发更剧烈的免疫反应。

2、剂量不当:

部分含麻黄、细辛等解表药的方剂过量使用会过度发散卫阳,引发皮肤毛细血管扩张加剧。临床常见超量使用桂枝汤导致营卫失调,出现服药后短暂红斑增多现象,这属于药物刺激而非排毒反应。

3、药材质量问题:

霉变药材产生的真菌毒素或硫磺熏蒸过度的中药材可能成为新过敏原。例如保存不当的蝉蜕可能携带尘螨,加工不当的白鲜皮残留农药,这些杂质会诱发IgE介导的肥大细胞脱颗粒反应。

4、体质敏感:

特禀体质患者对含动物蛋白的中药如全蝎、蜈蚣或花粉类药材如辛夷、苍耳子易发生交叉过敏。部分人群服用含马兜铃酸的关木通会出现接触性荨麻疹样药疹,这种加重属于病理性反应。

5、疾病进展:

急性荨麻疹自然病程中可能出现症状波动,与用药时间巧合易被误判为药效。慢性荨麻疹患者合并甲状腺功能异常时,单纯中药难以控制免疫紊乱,此时症状加重提示需要联合现代医学干预。

建议立即停用当前中药并记录皮疹变化情况,用手机拍摄风团形态和分布特点。日常避免热水烫洗和搔抓,穿着纯棉透气衣物,暂时忌食海鲜、芒果等高组胺食物。可尝试金银花、白茅根等药食两用材料煎汤代茶饮,若48小时内无缓解或出现喉头水肿需急诊就医。慢性患者建议同步进行血清IgE检测和自体血清皮肤试验,明确过敏类型后采取中西医结合治疗方案。

相似问题

推荐 颈椎病针灸后疼痛加重的原因

颈椎病针灸后疼痛加重可能与操作刺激、局部炎症反应、个体差异、体位不当、潜在疾病进展等因素有关。

1、操作刺激:

针灸治疗需刺入特定穴位,针刺过程中可能对局部肌肉或神经造成机械性刺激。部分患者对针刺敏感,治疗时肌肉出现保护性收缩,导致治疗后出现短暂酸痛。这种反应通常24-48小时内自行缓解,热敷可帮助放松肌肉。

2、局部炎症反应:

针灸会引发局部微小创伤,机体启动修复机制时可能产生轻微炎症。炎症介质如前列腺素释放可能导致痛觉敏感化,表现为治疗区域胀痛或灼热感。此类反应多属正常生理过程,一般3天内逐渐消退。

3、个体差异:

患者疼痛阈值、体质状态存在差异。气血虚弱或长期慢性疼痛患者,针灸后可能出现"气冲病灶"反应,表现为原有症状暂时性加重。这类情况需医生评估是否属于治疗有效反应,通常后续治疗会逐渐改善。

4、体位不当:

治疗时长时间保持固定颈部姿势可能造成肌肉疲劳。部分患者针灸后因害怕移动颈部而维持强迫体位,反而导致肌肉持续紧张。建议治疗后适度活动颈部,避免同一姿势超过30分钟。

5、潜在疾病进展:

少数情况下疼痛加重可能提示颈椎间盘突出加重或神经根受压加剧。如出现上肢放射痛、持物无力或大小便异常,需立即停止针灸并接受影像学检查。脊髓型颈椎病患者尤其需警惕病情恶化可能。

针灸后出现疼痛加重需密切观察症状变化。建议记录疼痛性质、持续时间及伴随症状,避免治疗当日提重物或剧烈转头。可尝试颈部保暖配合轻柔按摩,选择高度适宜的枕头保持颈椎自然曲度。若72小时后疼痛持续不缓解或出现新发麻木、无力等症状,应及时复诊调整治疗方案。治疗期间保持适度颈部功能锻炼,如缓慢的米字操,有助于增强肌肉稳定性。

相关科普 更多

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

预防宫颈癌的疫苗9价多少钱

#宫颈癌#

-

外阴瘙痒可以用高锰酸钾洗吗

#妇科#

-

胃平滑肌瘤切除后会复发吗

#肿瘤外科#

-

男人怎么查有没有感染hpv

#传染科#

-

扁桃体肥大不做手术有危害吗

#耳鼻喉科#

-

怀孕时做春梦,这是在预示啥?准妈必知

#产前诊断科#

-

正常年轻人的收缩压是多少

#全科#

-

女生正常的月经血是什么样

#妇科#

-

生殖器珍珠不疼不痒怎么治疗

#全科#

-

剖腹产羊水是怎么排出来的

#剖腹产#

-

围产期心肌病的概念及原因

#产科#

-

抗核抗体阳性的原因是什么

#全科#

-

孕晚期心慌是产前抑郁症吗

#抑郁症#

-

近视300度能恢复吗

#眼科#

-

为什么来姨妈之前胸会变大

#全科#