预防暴发性紫癜最有效的方法

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

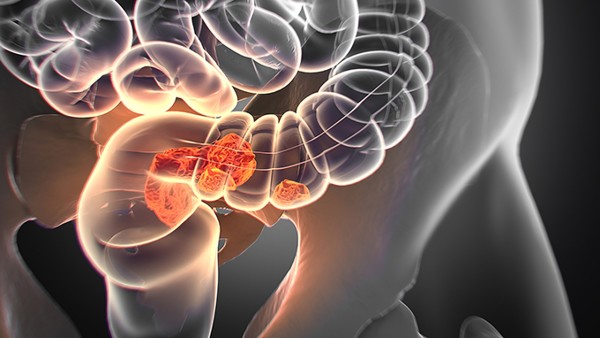

预防暴发性紫癜需从感染控制、疫苗接种、皮肤保护、营养支持和定期监测五方面综合干预。暴发性紫癜是一种以广泛皮下出血和微血管血栓形成为特征的危急重症,与严重感染、凝血功能障碍等因素密切相关。

1、感染控制:

及时治疗链球菌、脑膜炎球菌等细菌感染是预防关键。暴发性紫癜常继发于败血症或化脓性感染,需在医生指导下规范使用抗生素。出现发热、寒战等感染症状时避免延误就医,儿童患者更需警惕感染后72小时内出现的皮肤瘀斑。

2、疫苗接种:

接种脑膜炎球菌疫苗、b型流感嗜血杆菌疫苗可降低特定病原体诱发风险。免疫缺陷人群建议补充肺炎球菌疫苗,流行季节前完成流感疫苗接种。疫苗接种能减少60%以上由脑膜炎球菌引起的暴发性紫癜病例。

3、皮肤保护:

避免皮肤外伤可减少细菌入侵机会。日常注意清洁保湿,使用温和洗护用品,蚊虫叮咬后及时消毒。出现不明瘀点时应避免揉搓患处,婴幼儿需剪短指甲防止抓伤,糖尿病患者需特别注意足部护理。

4、营养支持:

保证蛋白质和维生素C摄入有助于维持血管完整性。每日摄入足量新鲜果蔬,贫血患者需补充铁剂和叶酸。维生素K缺乏者应增加绿叶蔬菜摄入,必要时在医生指导下补充维生素K制剂。

5、定期监测:

有紫癜病史或凝血异常家族史者需定期检查血小板和凝血功能。长期服用抗凝药物者应监测国际标准化比值,妊娠期女性需加强产前凝血筛查。出现进行性瘀斑扩大、意识改变等预警症状需立即急诊处理。

保持规律作息和适度运动有助于增强免疫力,建议每周进行150分钟中等强度有氧运动。饮食上多选用富含花青素的蓝莓、紫甘蓝等食物,限制高脂饮食以免影响微循环。注意气候变化时及时增减衣物,寒冷刺激可能诱发血管痉挛。出现皮肤黏膜出血倾向时,应立即停止阿司匹林等影响血小板功能的药物并就医。高危人群可考虑在医生指导下预防性使用抗凝药物,但需严格监测凝血指标。

相似问题

推荐 暴发性紫癜是什么原因引起的

暴发性紫癜可能由感染、凝血功能障碍、药物反应、自身免疫性疾病、遗传因素等原因引起。

1、感染:

细菌或病毒感染是暴发性紫癜的常见诱因。链球菌感染、脑膜炎球菌血症等可引发全身性炎症反应,导致血管内皮损伤和微血栓形成。临床表现为皮肤大片瘀斑伴发热,需及时抗感染治疗并监测凝血功能。

2、凝血功能障碍:

蛋白C或蛋白S缺乏等遗传性抗凝物质缺陷会导致血栓形成倾向。这类患者易在感染或创伤后突发皮肤坏死性瘀斑,伴随血小板急剧下降。需通过血浆置换补充凝血因子,同时使用抗凝药物。

3、药物反应:

某些抗生素、抗癫痫药可能诱发超敏反应性血管炎。表现为用药后迅速出现的对称性紫癜,多伴有关节痛和肾功能异常。需立即停用可疑药物,必要时使用糖皮质激素控制免疫反应。

4、自身免疫性疾病:

抗磷脂抗体综合征等疾病会产生攻击血管内皮的自身抗体。特征为反复发生的血栓事件伴皮肤网状青斑,可能伴随流产史。治疗需长期抗凝并控制原发病。

5、遗传因素:

罕见基因突变如ADAMTS13酶缺乏会导致血栓性微血管病。婴幼儿期即可出现血小板减少性紫癜,常累及肾脏和神经系统。需定期输注血浆或进行基因治疗。

日常需注意避免外伤和感染,急性期严格卧床休息。恢复期建议穿着宽松衣物减少摩擦,饮食选择高蛋白、高铁食物如瘦肉和菠菜,避免过硬或过热食物刺激口腔黏膜。适度进行关节活动度训练,但需避免剧烈运动导致皮下出血。定期监测血小板计数和凝血功能,出现新发瘀斑或意识改变需立即就医。

预防肛裂的最实用方法是哪些?

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

额头上长个硬疙瘩怎么回事

#全科#

-

骨质增生患者都可以吃氨糖吗

#骨质增生#

-

宝宝睡觉黑白颠倒怎么调整

#儿科#

-

女性不孕需要检查哪些项目

#检验科#

-

脑梗死最佳治疗时间窗是什么

#神经内科#

-

什么情况下会有撤退性出血

#全科#

-

眼睛里面有黑点是怎么回事

#眼科#

-

做人流前有炎症塞了3天药

#人流#

-

两个月宝宝肚脐眼突出怎么办

#皮肤科#

-

痛经吃止痛药对以后有影响吗

#痛经#

-

宫颈锥切术后一周食谱有哪些

#妇科#

-

hcg

#全科#

-

股骨颈骨折如何进行大小便

#骨伤科#

-

为什么在一起半年还没怀孕

#产前诊断科#

-

孕期糖尿病怎么治疗

#糖尿病#

行业资讯 2025年06月04日 星期三

- 突然感觉活着很累?若符合4个条件,你有极大可能患上抑郁症

- 热烈祝贺氟[18F]化钠注射液获批上市

- 杭州医博肛泰医院收费合理:公开透明收费,守护患者权益

- 心血管警报大作!中老年健康告急,W+端粒塔NMN强势救场,中年富豪圈热卖中!

- 落实眼健康规划 赋能基层诊疗能力——西宁市基层医生眼病专项培训圆满举行