小腿胫腓骨开放性骨折怎么办

1人回复

问题描述:

小腿胫腓骨开放性骨折怎么办

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

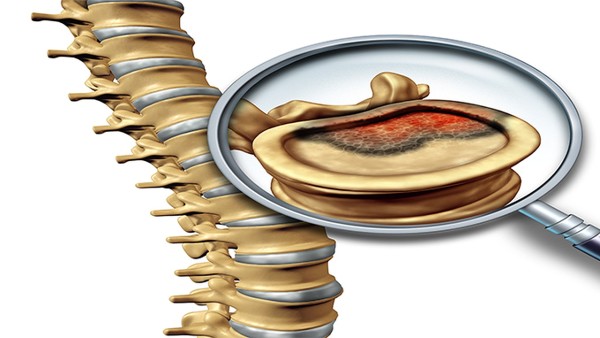

小腿胫腓骨开放性骨折可通过清创缝合、骨折固定、抗生素治疗、康复训练、定期复查等方式治疗。通常由高能量创伤、骨质疏松、局部感染、外力直接作用、骨折端不稳定等原因引起。

1、清创缝合:

开放性骨折需立即彻底清创,清除坏死组织和异物,降低感染风险。清创后根据伤口情况选择一期缝合或延期闭合,严重软组织损伤可能需皮瓣移植修复。术后需保持伤口干燥,观察有无红肿渗液等感染迹象。

2、骨折固定:

根据骨折类型选择外固定支架或内固定钢板螺钉。外固定适用于严重软组织损伤病例,可避免二次手术创伤。内固定能提供更稳定力学支撑,但需待软组织条件改善后实施。固定后需定期拍摄X线片评估骨折对位情况。

3、抗生素治疗:

预防性使用广谱抗生素如头孢呋辛、克林霉素等,疗程通常持续至伤口闭合后48小时。对于污染严重或已出现感染征象者,需根据细菌培养结果调整用药方案。用药期间需监测肝肾功能及过敏反应。

4、康复训练:

固定稳定后早期开始踝泵运动和股四头肌等长收缩,预防深静脉血栓和肌肉萎缩。拆除外固定后逐步进行关节活动度训练和负重练习,配合物理治疗改善局部血液循环。康复进程需根据骨折愈合情况个体化调整。

5、定期复查:

术后1个月、3个月、6个月需复查X线片评估骨折愈合进度。关注是否存在延迟愈合、畸形愈合或内固定失效等情况。出现持续性疼痛、异常肿胀或发热时应及时就诊排查并发症。

恢复期间建议高蛋白饮食促进组织修复,每日补充1000毫克钙质和800单位维生素D。早期卧床时需每2小时翻身预防压疮,抬高患肢减轻肿胀。可进行上肢力量训练维持基础代谢,骨折临床愈合后逐步增加低冲击运动如游泳、骑自行车。戒烟限酒避免影响骨骼血供,保持均衡膳食控制体重减轻下肢负荷。心理上需建立合理康复预期,避免过早负重导致固定失效,通过冥想等方式缓解焦虑情绪。

相似问题

推荐 小孩胫腓骨骨折后遗症

小孩胫腓骨骨折后遗症主要包括关节僵硬、肢体不等长、成角畸形、创伤性关节炎和生长板损伤。这些后遗症可能与骨折严重程度、治疗方式、康复护理等因素有关,需通过定期复查和科学康复训练预防。 1、...

相关科普 更多

胫腓骨开放性骨折是怎么回事,怎么办

胫腓骨开放性骨折通常由高能量创伤、骨质疏松、病理性骨折、运动损伤、交通事故等原因引起,可通过清创缝合、外固定支架、内固定手术、抗生素治疗、康复训练等方式治疗。

科普推荐 为你持续推送健康知识

肚子一直疼不拉肚子怎么回事

肚子一直疼不拉肚子可能与胃肠功能紊乱、慢性胃炎、肠易激综合征、泌尿系统结石或妇科疾病等因素有关。建议及时就医明确病因,避免延误治疗。1、胃肠功能紊乱长期精神紧张或饮食不规律可能导致胃肠蠕动异常,表现为持续性隐痛但无腹泻。可通过腹部热敷、调整作息缓解,必要时遵医嘱使用双歧杆菌三联活菌胶囊调节菌群。2、慢性胃炎幽门螺杆菌感染或长期服用非甾体抗炎药可能损伤胃黏膜,...

胃部突突的跳是怎么回事

胃部突突的跳可能由胃肠功能紊乱、胃痉挛、精神紧张、胃炎、胃食管反流病等原因引起,可通过调整饮食、热敷、药物治疗等方式缓解。1、胃肠功能紊乱胃肠功能紊乱可能与饮食不规律、食物刺激等因素有关,通常表现为胃部跳动感、腹胀等症状。患者可尝试少食多餐,避免辛辣食物,适当饮用温热水帮助缓解症状。若症状持续,可遵医嘱使用马来酸曲美布汀片、枸橼酸莫沙必利片等药物调节胃肠动力...

枸杞红糖的功效与作用

枸杞红糖具有补血益气、滋阴养肝、缓解疲劳等功效,适合气血不足、体质虚弱的人群适量食用。枸杞与红糖搭配可增强温补效果,但糖尿病患者、湿热体质者需谨慎。一、补血益气枸杞富含铁元素和枸杞多糖,红糖含蔗糖与矿物质,两者结合能促进血红蛋白合成,改善面色苍白、头晕乏力等贫血症状。气血两虚者可用枸杞红糖水代茶饮,但需避免空腹饮用。二、滋阴养肝枸杞中的甜菜碱和胡萝卜素有助于...

上楼梯膝盖疼原因是什么

上楼梯膝盖疼可能与膝关节退行性变、髌骨软化症、半月板损伤、滑膜炎、韧带损伤等因素有关。建议及时就医,明确病因后遵医嘱治疗。1、膝关节退行性变膝关节退行性变可能与年龄增长、关节长期负重等因素有关,通常表现为关节僵硬、活动受限等症状。患者可遵医嘱使用硫酸氨基葡萄糖胶囊、双醋瑞因胶囊、塞来昔布胶囊等药物缓解症状。日常应减少爬楼梯、爬山等加重膝关节负担的活动。2、髌...

手指关节肿大怎么回事

手指关节肿大可能由骨关节炎、类风湿关节炎、痛风性关节炎、外伤或感染性关节炎等原因引起,可通过药物治疗、物理治疗、手术治疗等方式缓解。1、骨关节炎骨关节炎可能与关节软骨退行性变、长期劳损等因素有关,通常表现为关节疼痛、晨僵等症状。患者可遵医嘱使用双氯芬酸钠缓释片、硫酸氨基葡萄糖胶囊、塞来昔布胶囊等药物缓解症状。日常应减少手指过度活动,避免提拉重物。2、类风湿关...

o型腿是因为什么原因导致的

O型腿可能由遗传因素、维生素D缺乏性佝偻病、创伤性损伤、骨关节炎、先天性骨骼发育异常等原因引起。1、遗传因素部分O型腿与家族遗传有关,父母存在下肢骨骼发育异常时,子女可能出现类似表现。此类情况通常出生后即可观察到下肢弯曲,但弯曲程度相对稳定。若无其他并发症,可通过穿戴矫形支具配合康复训练改善,严重者需考虑截骨矫形手术。2、维生素D缺乏性佝偻病儿童期维生素D摄...

泡水喝补气血的东西都有什么

泡水喝补气血的东西主要有红枣、枸杞、黄芪、当归、桂圆等食物,也可以遵医嘱使用复方阿胶浆、益气养血口服液、八珍颗粒、人参养荣丸、十全大补丸等药物。建议在医生指导下根据体质选择合适方案,避免盲目进补。一、食物红枣含有丰富的铁元素和维生素C,能够促进血红蛋白合成,改善面色苍白、乏力等气血不足症状。建议每日取5-10颗去核红枣切片,用80℃温水冲泡饮用。二、枸杞枸杞...

莫名其妙膝盖一伸直就疼是长高的征兆吗

膝盖一伸直就疼一般不是长高的征兆,可能与运动损伤、骨关节炎、髌骨软化症、韧带损伤或滑膜炎等因素有关。建议及时就医检查明确病因。运动损伤是膝盖伸直疼痛的常见原因,过度运动或姿势不当可能导致肌肉拉伤或关节劳损,通常伴随局部肿胀和活动受限。骨关节炎多见于中老年人,关节软骨退化引发疼痛,晨起僵硬和久坐后起身时症状明显。髌骨软化症好发于青少年和运动员,髌骨与股骨摩擦产...

高血压饮食该注意哪些

高血压患者饮食需注意控制钠盐摄入、增加钾摄入、限制饱和脂肪、选择全谷物及低脂乳制品、避免酒精和咖啡因过量。主要有控制每日盐分不超过5克、多吃香蕉菠菜等富钾食物、用橄榄油替代动物油、选择燕麦糙米等全谷物、每日饮酒不超过25克酒精当量。1、控制钠盐每日食盐摄入量应严格控制在5克以内,避免腌制食品、加工肉类及酱油等高钠调味品。钠离子会导致水钠潴留增加血容量,建议使...

高血压眩晕症怎么治疗

高血压眩晕症可通过调整生活方式、控制血压、药物治疗、中医调理、手术治疗等方式治疗。高血压眩晕症通常由血压波动、脑血管病变、内耳功能障碍、颈椎病、药物副作用等原因引起。1、调整生活方式高血压眩晕症患者需保持规律作息,避免熬夜和过度劳累。饮食上应减少钠盐摄入,每日食盐量控制在5克以内,多吃富含钾的蔬菜水果如香蕉、菠菜。戒烟限酒,避免摄入咖啡因等刺激性物质。适度进...

如何减肥学生党一周瘦20斤

学生党一周瘦20斤属于极端减重目标,通常不建议采用。快速减重可能导致肌肉流失、代谢紊乱、营养不良等健康风险,尤其对处于生长发育期的学生群体危害更大。科学减重应控制在每周1-2斤,通过合理饮食与运动结合实现长期健康管理。1、调整饮食结构减少精制碳水摄入,用糙米、燕麦等全谷物替代白米饭。增加优质蛋白如鸡蛋、鸡胸肉、豆制品的比例,每餐搭配两拳体积的绿叶蔬菜。避免油...

包芯纱材质针织衫会不会起球 包芯纱针织衫好吗

包芯纱材质针织衫可能会起球,但概率相对较低。包芯纱针织衫具有耐磨性强、手感柔软、透气性好、弹性适中、不易变形等特点。包芯纱是一种将短纤维包裹在长丝外层的复合纱线,其结构特性决定了起球概率低于普通针织衫。长丝核心提供骨架支撑,短纤维外层赋予柔软触感,两者结合使面料在摩擦时纤维脱落减少。日常穿着中,与粗糙表面频繁摩擦仍可能导致局部起球,但程度通常较轻。选择高支数...

大脑前额叶发育不完全吃什么药

大脑前额叶发育不完全通常不建议直接使用药物干预应以行为训练和环境调整为主。若存在注意力缺陷多动障碍等明确诊断,可遵医嘱使用哌甲酯、托莫西汀、可乐定、胍法辛、舍曲林等药物辅助治疗。一、哌甲酯哌甲酯为中枢神经兴奋剂,适用于6岁以上注意力缺陷多动障碍患者。该药通过调节多巴胺和去甲肾上腺素改善注意力分散和冲动行为。用药期间需监测心率血压变化,癫痫患者禁用。二、托莫西...

新鲜龙眼是上火还是寒

新鲜龙眼既不属于上火也不属于寒性食物,其性质偏温,适量食用一般不会引起明显燥热或寒凉反应。龙眼含有丰富的葡萄糖、维生素C、钾等营养素,具有补益心脾的功效,但过量食用可能因糖分摄入过多导致口腔不适。新鲜龙眼含糖量较高,短时间内大量食用可能使口腔黏膜因高糖环境渗透压变化产生轻微灼热感,这种暂时性反应常被误认为上火。其果肉中的氨基酸和核苷酸成分能促进血液循环,体质...

龙眼吃了上火还是降火

龙眼适量食用一般不会导致上火,过量食用可能引发上火症状。龙眼性温,具有补益心脾、养血安神的功效,适合气血不足人群,但阴虚火旺者需谨慎。龙眼含丰富葡萄糖、蔗糖及多种维生素,适量食用可帮助改善贫血、失眠等问题。其温补特性对体质虚寒者有助阳作用,能缓解手脚冰凉症状。建议每日食用量控制在10-15颗,搭配菊花茶等凉性饮品可中和温性。新鲜龙眼比干制龙眼更不易上火,因其...

大腿和屁股大怎么减最有效

大腿和屁股大可通过饮食调整、有氧运动、力量训练、生活习惯改善及针对性塑形运动等方式有效减脂塑形。脂肪堆积主要与久坐、激素水平、遗传因素、代谢率降低及饮食结构失衡有关。1、饮食调整减少精制碳水和高脂食物摄入,增加优质蛋白和膳食纤维比例。选择鸡胸肉、鱼类、豆类补充蛋白质来源,用燕麦、糙米替代白米饭,多食用西蓝花、菠菜等低热量高纤维蔬菜。控制每日总热量摄入,避免暴...

初三孩子还在打游戏怎么办

初三孩子打游戏可通过制定规则、转移兴趣、家庭沟通、时间管理、心理疏导等方式引导。过度游戏可能与学业压力、社交需求、自制力不足、家庭环境、游戏成瘾倾向等因素有关。1、制定规则与孩子协商明确的游戏时间限制,如工作日每天不超过1小时,周末适当放宽。规则应包含奖惩机制,如完成作业后可获得额外游戏时间。建议使用家长控制软件辅助管理,避免强硬没收设备引发对抗。规则执行需...

消除黑眼圈的几大护肤品排行

下面介绍的5款美白眼霜可以有效改善让你跟黑眼圈、细纹说再见。1、薇姿全新润白修护眼霜参考价:268RMB/15ml产品介绍:健康修护眼周肌肤,显著淡化黑眼圈,淡化色斑。加速抑制黑色素生成和加速皮肤微循环编辑点评:淡化黑眼圈效果显著,整体提高了眼部皮肤白皙度,淡化色斑,质地清爽不油腻,易于眼部吸收。美白指数:★★★★☆2、巴黎欧莱雅雪颜双重亮白眼霜参考价:19...

为什么女人结婚后就不喜欢自己的老公了

婚后女性对丈夫情感淡化通常与长期关系中的心理适应、角色压力、情感需求变化等因素有关。主要有婚姻倦怠、沟通模式固化、价值感缺失、经济负担冲突、原生家庭影响等原因。1、婚姻倦怠长期共同生活容易导致新鲜感消退,日常琐事消磨激情。当夫妻重复进行相同互动模式时,大脑会因习惯化反应降低多巴胺分泌。部分女性会将对生活平淡的不满投射到伴侣身上,这种现象在婚龄超过七年的夫妻中...

荔枝能和柿子一起吃吗

荔枝和柿子可以一起吃,但需注意食用方式和量。两者搭配不会产生毒性反应,但空腹大量同食可能引起胃肠不适。荔枝富含维生素C和果糖,柿子含有鞣酸和膳食纤维。适量搭配食用可互补营养,荔枝的酸甜能中和柿子的涩味。建议在两餐之间少量食用,避免空腹时摄入。成熟度高的甜柿子鞣酸含量较低,更适合与荔枝同食。胃肠功能较弱者可将两者分开食用,间隔一小时以上。未完全成熟的柿子含有较...

科室问题

一级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

坏死性筋膜炎发热可以放血吗

#骨科#

-

宝宝中耳炎症状表现

#中耳炎#

-

更年期如何调理失眠

#失眠#

-

妇科千金片月经期间能不能吃

#妇科#

-

脑供血不足严重了会怎样呢

#神经内科#

-

高血压高血脂尿酸高怎么办

#心血管内科#

-

什么方法去头屑最有效

#全科#

-

多发性骨髓瘤的保守治疗

#普通内科#

-

癌症没转移切除后是不是就没事了

#肿瘤科#

-

产后40天可以同房吗

#产科#

-

气血补起来斑会退掉吗

#中医科#

-

怀孕后甲状腺激素高是怎么回事

#产前诊断科#

-

手指有水泡很痒怎么回事

#皮肤科#

-

前庭神经炎可以根治吗

#耳鼻喉科#

-

得了带状疱疹可以吃什么

#皮肤科#

行业资讯 2025年09月11日 星期四

- 柿子是健康黄金果?医生:糖尿病患者吃柿子时,多注意这6点

- 胆囊炎可以服用消炎利胆片和左氧氟沙星片吗

- 糖尿病人最佳运动时间被发现!这个时间段运动,或会更加健康

- 声带小结会不会造成声音嘶哑

- 如何解决鼻子上的黑头与白头?