医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

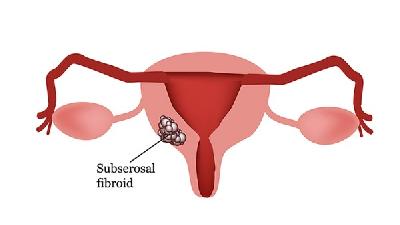

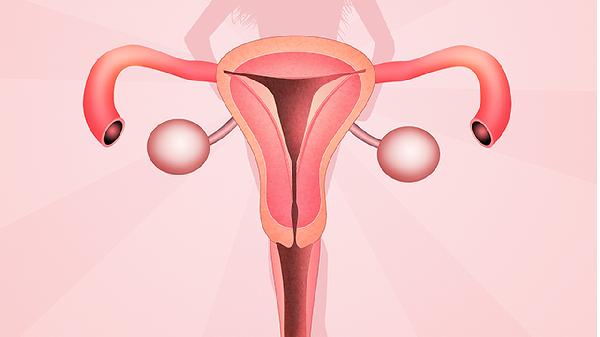

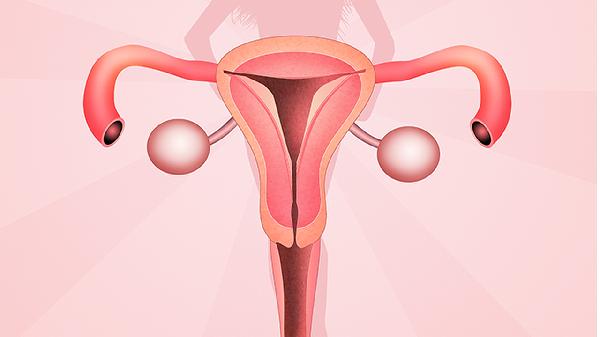

子宫肌瘤的药物治疗主要采用激素调节类药物,常见选择包括米非司酮、促性腺激素释放激素类似物、左炔诺孕酮宫内缓释系统等。药物治疗适用于症状较轻或希望保留生育功能的患者,具体方案需由医生根据肌瘤大小、位置及患者个体情况制定。

1、米非司酮:

米非司酮是一种孕激素受体拮抗剂,通过阻断孕激素作用抑制肌瘤生长。该药可使肌瘤体积缩小30%-50%,同时改善月经过多症状。常见不良反应包括潮热、轻微肝功能异常,需定期监测肝功能和子宫内膜变化。

2、GnRH类似物:

促性腺激素释放激素类似物通过抑制垂体功能降低雌激素水平,使肌瘤缩小40%-60%。常用药物有亮丙瑞林、戈舍瑞林等,通常用于术前辅助治疗或围绝经期患者。长期使用可能引起骨质疏松,疗程一般不超过6个月。

3、左炔诺孕酮宫内系统:

左炔诺孕酮宫内缓释系统通过局部释放孕激素抑制子宫内膜增生,对黏膜下肌瘤引起的出血效果显著。可使月经量减少90%以上,但对肌瘤体积缩小作用有限。适合合并月经过多且无生育需求的患者。

4、选择性孕激素受体调节剂:

乌利司他能选择性作用于孕激素受体,在缩小肌瘤同时不引起低雌激素症状。临床显示用药3个月可使肌瘤体积缩小50%以上,且耐受性较好。可能出现轻度头痛和月经模式改变。

5、中药制剂:

桂枝茯苓胶囊等中药可通过活血化瘀作用改善肌瘤相关症状,但缩瘤效果较西药弱。适合作为辅助治疗或小肌瘤的维持治疗,需持续用药3-6个月观察疗效。

子宫肌瘤患者在药物治疗期间应保持均衡饮食,适量增加十字花科蔬菜和豆制品摄入,限制高脂高糖食物。规律进行有氧运动如快走、游泳等,每周3-5次,每次30分钟以上。避免服用含雌激素的保健品,定期复查超声监测肌瘤变化。如出现异常阴道出血或压迫症状加重应及时复诊调整治疗方案。

相似问题

推荐 子宫肌瘤开刀后平躺还是侧躺

子宫肌瘤术后建议优先选择平卧位,术后体位需根据恢复阶段、手术方式及个人舒适度调整。主要影响因素有麻醉恢复需求、伤口保护、引流管固定、预防静脉血栓及胃肠功能恢复。

1、麻醉恢复:

术后6小时内需严格平卧,防止全麻后呼吸道梗阻或呕吐物误吸。腰麻患者平卧可减少脑脊液外渗导致的头痛。麻醉代谢完全后可根据医嘱调整体位。

2、伤口保护:

腹腔镜手术需避免侧卧压迫穿刺孔,开腹手术应减少腹部张力。术后24-48小时保持平卧或30度斜坡卧位,减轻腹壁缝合线牵拉疼痛。翻身时需采用轴线翻身法保护伤口。

3、引流管固定:

存在盆腔引流管时,平卧位可防止管道扭曲脱落。侧卧需保持引流管位于体位下方,避免逆流感染。改变体位前需确认引流管长度足够且固定牢固。

4、血栓预防:

术后6小时后可间断采用侧卧位,每2小时变换体位促进血液循环。高危患者需在医生指导下使用梯度压力袜,踝泵运动可与体位调整配合进行。

5、胃肠恢复:

术后24小时后半卧位有助于膈肌下降,促进肠蠕动。侧卧屈膝位能缓解腹胀,但需避免长时间右侧卧压迫肝脏。排气后可逐步增加侧卧时间比例。

术后饮食需从流质逐步过渡,避免豆类、牛奶等产气食物。早期床上活动应遵循"踝泵-抬腿-翻身"顺序,术后2周内禁止弯腰提重物。保持会阴清洁,观察阴道出血量与性状,术后1个月复查超声评估恢复情况。出现发热、剧痛或异常出血需及时就医。

相关科普 更多

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

大便有鼻涕状粘液吃什么药

#耳鼻喉科#

-

前列腺炎与前列腺癌的关系

#前列腺癌#

-

有泌尿系结石能过性生活吗

#泌尿外科#

-

眼皮跳动与面肌痉挛有关系吗

#面肌痉挛#

-

肩周炎持续阵痛要什么治疗

#肩周炎#

-

黏膜下子宫肌瘤的危害有哪些

#子宫肌瘤#

-

小肚子两侧疼痛是怎么回事

#神经内科#

-

孩子感冒鼻塞流鼻涕吃什么药

#耳鼻喉科#

-

宝宝半夜拉屎要警惕哪四种病

#儿科#

-

孕早期腰疼的厉害是什么原因

#针灸科#

-

子宫息肉手术后影响怀孕吗

#妇科#

-

孕中期胎盘低置可以同房吗

#产科#

-

韧带拉伤怎么治疗最快最有效

#全科#

-

眼角长的白色疙瘩怎么回事

#眼科#

-

右下侧腹部疼痛是什么原因

#神经内科#

行业资讯 2025年06月09日 星期一

- 20克白酒会导致酒精性肝损伤,LR13祛脂化因子助您守护肝脏健康

- 按摩椅真的有用吗?揭秘iRest艾力斯特按摩椅如何延缓老年人肌肉衰退

- 宝宝鼻炎如何护理 宝宝鼻炎四个护理需做好

- 儿童大便像鼻涕一样怎么回事

- 例假拉肚子怎么办 例假拉肚子的几个改善方法分享