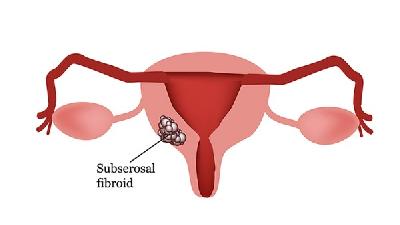

多发性子宫肌瘤是什么原因导致的怎么调理

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

多发性子宫肌瘤可能由激素水平异常、遗传因素、干细胞突变、肥胖及环境雌激素暴露等原因引起,可通过药物控制、手术切除、中医调理、生活方式干预及定期监测等方式治疗。

1、激素水平异常:

雌激素和孕激素水平失衡是子宫肌瘤生长的关键因素。育龄期女性雌激素分泌旺盛,可能刺激肌瘤细胞增殖。临床常用促性腺激素释放激素激动剂调节激素水平,如醋酸亮丙瑞林。伴随月经量增多、经期延长等症状时,需监测血红蛋白预防贫血。

2、遗传因素:

约40%患者存在家族聚集现象,MED12基因突变与肌瘤发生密切相关。直系亲属患病者发病风险增高3倍。基因检测可辅助评估风险,建议有家族史者每年进行妇科超声检查。典型表现为盆腔压迫感与尿频症状。

3、干细胞突变:

子宫肌层干细胞发生基因异常可能导致肿瘤样增生。这类突变多涉及HMGA2基因重排,促使细胞无限增殖形成多发性结节。磁共振检查能清晰显示肌瘤数量与位置,直径超过5厘米的肌瘤可能引起便秘等压迫症状。

4、肥胖影响:

脂肪组织通过芳香化酶促进雄激素转化为雌激素,体重指数超过30者患病风险增加2倍。腰臀比大于0.85时,内脏脂肪分泌的瘦素可能刺激肌瘤生长。建议通过有氧运动和地中海饮食控制体重,每周至少150分钟中等强度锻炼。

5、环境雌激素:

双酚A等内分泌干扰物通过塑料制品、化妆品等途径进入人体,模拟雌激素作用。长期接触可能诱发肌瘤,建议选择玻璃容器盛装食品,减少使用含邻苯二甲酸酯的日化产品。豆浆等植物雌激素的摄入需控制在每日30克以内。

保持规律作息与愉悦心情有助于内分泌平衡,瑜伽和腹式呼吸可缓解盆腔充血。饮食注意补充铁质预防贫血,推荐鸭血、菠菜与维生素C搭配食用。每3-6个月复查超声观察肌瘤变化,出现异常出血或剧烈腹痛需及时就诊。控制红肉摄入量,每周不超过500克,优先选择深海鱼类补充优质蛋白。

相似问题

推荐 早期多发性骨髓瘤必须化疗吗

相关科普 更多

肝炎具体是什么原因导致的呢?需要怎么调理呢

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

宫颈癌转移复发癌怎么治疗

#宫颈癌#

-

拉肚子吃什么食物比较好?

#肛肠科#

-

鼻中隔偏曲术后有哪些护理方法

#小儿耳鼻咽喉科#

-

早孕小腹痛正常吗

#产科#

-

胃胀又饿是什么原因

#肛肠科#

-

眼睛里长了个小白疙瘩什么情况

#眼科#

-

突然鼻子出血怎么引起的

#耳鼻喉科#

-

蒲公英泡水喝的禁忌有哪些

#保健科#

-

胃总觉得不舒服怎么回事

#肛肠科#

-

膝盖有点疼怎么治

#全科#

-

宫颈炎饮食方法有哪些

#宫颈炎#

-

宫外孕保守治疗期间可以吃水果吗

#宫外孕#

-

8岁的孩子感觉眼睛有点近视怎么办

#眼科#

-

抽烟对痛风有影响吗

#痛风#

-

孕妇能不能吃陈皮梅

#产科#

行业资讯 2025年10月13日 星期一

- 选隔离别乱买!2025实测:五大轻薄不厚重款复购率超99%

- 益生菌什么牌子好成年人 推荐品牌排名榜单揭晓

- 益生菌什么牌子好大人吃 益生菌品牌排名榜单揭晓

- 有没有幽门螺杆菌,医生忠告,身上这些发臭,尽早去医院检查

- 医生坦言,一旦发现血脂较高,不想中风,千万注意6点