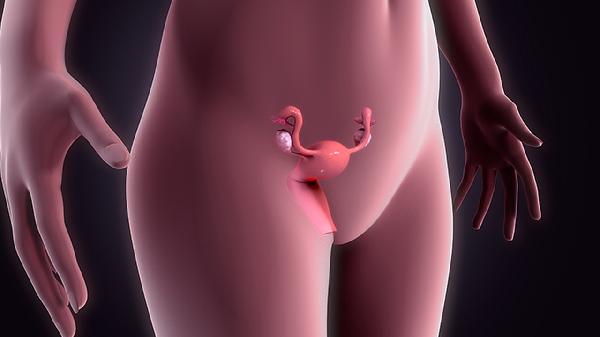

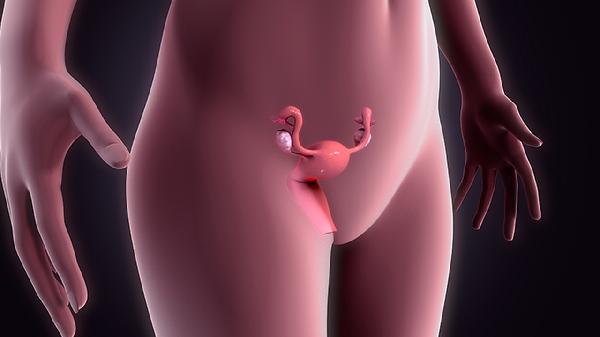

子宫切除后正确的睡姿是什么

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

子宫切除术后建议采用半卧位或侧卧位睡眠,主要考虑伤口保护、减轻疼痛、促进引流、避免压迫和预防血栓形成。

1、半卧位优势:

术后早期抬高床头30-45度可减轻腹部切口张力,降低缝合线断裂风险。这种体位利用重力作用促进盆腔渗出液引流,减少血肿形成概率。使用两个枕头支撑背部和膝盖,能有效缓解腰背部肌肉紧张。

2、左侧卧位选择:

向左侧卧可避免压迫肝脏,促进淋巴回流。双腿间夹抱枕能维持脊柱中立位,防止骨盆扭转牵拉伤口。特别适合合并胃食管反流症状者,该体位可减少胃酸反流刺激。

3、避免仰卧风险:

完全平躺可能增加腹壁切口缝合处压力,诱发渗血或疼痛。长期仰卧还会减缓盆腔血液循环,增加下肢静脉血栓风险。若必须仰卧,应在膝下垫软枕保持微屈状态。

4、翻身频率控制:

每2-3小时变换体位可预防压疮,但需注意动作轻柔。翻身时用双手护住腹部,避免突然扭转。术后24小时内建议家属协助翻身,防止意外牵拉引流管。

5、特殊禁忌提醒:

禁止俯卧位睡眠以免压迫新鲜手术创面。合并呼吸功能障碍者需个性化调整角度。有下肢静脉曲张病史者应穿戴弹力袜,无论采取何种睡姿。

术后睡眠管理需持续4-6周,初期可使用医用腹带提供支撑。选择高度适中的记忆棉枕头,保持卧室温度22-24℃。日常避免提重物及突然弯腰动作,咳嗽时用手按压腹部减压。饮食注意补充优质蛋白和维生素C促进组织修复,如鱼肉、蛋类及猕猴桃。恢复期可进行踝泵运动预防血栓,每日散步时间控制在15-20分钟为宜。出现持续疼痛或异常分泌物应及时复查。

相似问题

推荐 小儿推拿肩井穴的正确手法

小儿推拿肩井穴的正确手法主要包括揉法、按法、推法、拿法和捏法五种基本操作。

1、揉法:

用拇指指腹或掌根轻贴肩井穴,以腕关节带动做顺时针环形揉动,力度需轻柔均匀,频率约每分钟120次。此法能疏通经络,缓解肌肉紧张,适用于小儿感冒初期或肩颈不适。操作时注意观察小儿表情,出现不适立即停止。

2、按法:

以拇指指端垂直向下按压穴位,力度由轻渐重,保持3秒后缓慢松开。重复5-8次,可配合呼吸节奏。此法能宣肺解表,改善咳嗽症状。需特别注意小儿骨骼娇嫩,禁止暴力按压,早产儿或体质虚弱者慎用。

3、推法:

用拇指桡侧或食中指指腹从颈根部向肩峰方向单方向直推,动作需平稳连贯,每次推30-50次。此法具有发汗解表功效,适用于外感发热。推拿前需涂抹适量介质油防止皮肤摩擦,推拿后注意避风保暖。

4、拿法:

拇指与食中二指相对用力提拿肩井穴处肌肉,一拿一放有节律地进行。每次操作3-5分钟,能缓解积食引起的呕吐症状。操作时需避开锁骨位置,拿捏力度以小儿无哭闹为度,皮肤破损或局部炎症禁用此法。

5、捏法:

用拇指与食指指腹捏住穴位皮肤轻轻上提,随即放松,重复20-30次。此法可调和气血,改善食欲不振。操作时指甲需修剪圆钝,捏起皮肤高度不超过0.5厘米,操作后局部轻微发红属正常现象。

小儿推拿肩井穴需在进食1小时后进行,室温保持26-28℃为宜。可配合使用婴儿按摩油或爽身粉减少摩擦,推拿后适量饮用温水。每日操作不超过2次,总时长控制在15分钟内。若推拿后出现异常哭闹、皮肤过敏或症状加重,应立即停止并咨询医师。平时注意保持小儿肩颈部位保暖,睡眠时选择合适高度的枕头,避免长时间保持固定姿势。

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

整个孕期hcg变化曲线

#产科#

-

中耳炎化脓用什么清洗

#中耳炎#

-

睡眠不好神经衰弱怎么回事

#神经衰弱#

-

肺纤维结节灶是癌症吗

#癌症#

-

甲状腺结节能吃桃子吗

#内分泌科#

-

腺性膀胱炎可以同房吗

#泌尿外科#

-

蒙脱石散孕妇能吃吗

#产科#

-

妊娠剧吐会自愈吗

#产科#

-

羊水偏多怎么回事

#全科#

-

最近一直拉稀怎么办

#肛肠科#

-

牛皮癣会传染人吗

#牛皮癣#

-

糖尿病人能吃的小零食

#糖尿病#

-

尿道里面有个肉疙瘩

#肾内科#

-

卵巢性不孕怎么回事

#妇科#

-

怎么判断自己得子宫内膜炎

#妇科#