包绕泌乳素垂体瘤怎么治疗

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

包绕泌乳素垂体瘤可通过药物治疗、手术治疗、放射治疗、定期监测和生活方式调整等方式治疗。包绕泌乳素垂体瘤通常由垂体泌乳素细胞异常增生、基因突变、下丘脑调节异常、药物刺激或妊娠等因素引起。

1、药物治疗:

多巴胺受体激动剂是首选药物,常用药物包括溴隐亭、卡麦角林和喹高利特。这类药物能有效抑制泌乳素分泌并缩小肿瘤体积。用药期间需定期监测泌乳素水平和垂体磁共振,观察药物疗效及副作用。部分患者可能出现恶心、头晕或体位性低血压等不良反应。

2、手术治疗:

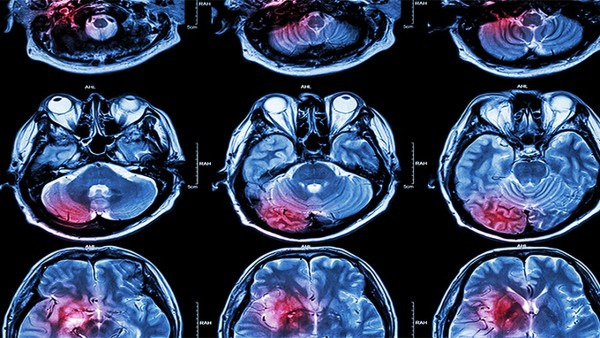

经鼻蝶窦入路垂体瘤切除术是常用术式,适用于药物无效或出现视力障碍等压迫症状的患者。手术可快速解除肿瘤对周围组织的压迫,但存在脑脊液漏、尿崩症等并发症风险。术后仍需监测激素水平,部分患者可能需长期激素替代治疗。

3、放射治疗:

立体定向放射外科适用于术后残留或复发肿瘤,以及不耐受手术的高龄患者。伽玛刀治疗能精准靶向肿瘤组织,但起效较慢且可能引起垂体功能减退。治疗前后需定期评估垂体前叶功能,必要时进行激素替代。

4、定期监测:

每3-6个月复查血清泌乳素水平和垂体磁共振,评估肿瘤变化。监测内容包括视力视野检查、垂体前叶功能评估和骨密度检测。长期高泌乳素血症可能导致骨质疏松和生殖功能障碍,需早期干预。

5、生活方式调整:

保持规律作息,避免熬夜和精神紧张。适度运动有助于改善内分泌紊乱,推荐每周进行3-5次有氧运动。饮食注意补充钙质和维生素D,限制酒精摄入。女性患者应做好避孕措施,妊娠期需加强内分泌监测。

包绕泌乳素垂体瘤患者日常应注意维持均衡饮食,多摄入富含钙质的乳制品、豆制品和深绿色蔬菜,预防骨质疏松。避免食用可能刺激泌乳素分泌的食物如茴香、黑芝麻。适度进行瑜伽、游泳等低冲击运动,改善血液循环。保持情绪稳定,必要时寻求心理支持。戒烟限酒,建立规律的睡眠习惯。育龄期女性应咨询生殖内分泌专家,制定个体化的生育计划。定期随访对疾病长期管理至关重要。

相似问题

推荐 脑垂体瘤术后情况

泌乳素垂体瘤是怎么回事 泌乳素垂体瘤的治疗方法都有哪些

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

咽喉癌手术要多久

#喉癌#

-

产后多久来月经正常

#妇科#

-

脑挫伤脑出血严重吗

#脑出血#

-

囊性包块是什么引起的

#全科#

-

青年高血压停药标准

#高血压#

-

胃穿孔为什么活不了几年

#消化内科#

-

什么是肾母细胞瘤

#肿瘤内科#

-

季节性过敏性鼻炎怎么治

#呼吸科#

-

胶质瘤是怎么原因形成的

#肿瘤内科#

-

糖尿病嘴角烂怎么办

#糖尿病#

-

焦虑型胃病的症状

#胃病#

-

褪黑素吃1片会多久入睡

#全科#

-

月经量多是什么原因多

#妇科#

-

偶尔闻到自己身上有狐臭

#狐臭#

-

高血压停药后会怎样

#高血压#

行业资讯 2025年07月11日 星期五

- 提醒:做牙齿矫正前,先弄懂得这8件事,不要再傻傻地被骗了

- 为什么毛孔越来越粗大?主要是这3大因素,教你5招收缩毛孔

- 癫痫病最怕病情发作?医生给出几个护理小建议,防止病情发作

- 身体好不好,全靠脾运化!有没有脾虚,这几个部位一眼看出来

- 早上起床喜欢喝杯水的人,用不了多久,身体会有5个惊人变化