孩子发烧吃药退了又烧怎么回事

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

孩子发烧吃药退了又烧可能由病毒感染未彻底清除、细菌感染耐药性、药物剂量不足、免疫系统反应延迟、脱水或护理不当等原因引起,可通过调整用药方案、完善病原学检查、物理降温、补液支持及密切监测体温等方式处理。

1、病毒感染未彻底清除:

普通感冒或流感等病毒感染初期,退烧药仅能暂时抑制体温调节中枢,无法杀灭病毒。当药物代谢后,病毒持续复制会再次引发发热反应。需配合抗病毒治疗,如确诊流感可考虑使用奥司他韦,同时需观察是否出现咳嗽加重、精神萎靡等并发症状。

2、细菌感染耐药性:

中耳炎、肺炎等细菌感染若未选用敏感抗生素,可能出现体温反复。常见于自行滥用抗生素或疗程不足的情况。需进行血常规、C反应蛋白等检查,根据药敏试验调整用药,如阿莫西林克拉维酸钾治疗细菌性中耳炎,伴随耳痛或鼓膜充血需耳鼻喉科评估。

3、药物剂量不足:

体重计算错误或给药间隔过长会导致血药浓度不足。对乙酰氨基酚每次剂量应为10-15mg/kg,布洛芬为5-10mg/kg。建议使用专用量具给药,记录用药时间,避免与含相同成分的复方感冒药叠加使用。

4、免疫系统反应延迟:

幼儿免疫系统发育不完善,对抗原刺激可能产生波浪式发热反应。常见于幼儿急疹等疾病,发热可达3-5天,退烧后出现玫瑰色皮疹为特征。此期间需保持环境温度适宜,避免过度包裹,监测有无惊厥先兆。

5、脱水或护理不当:

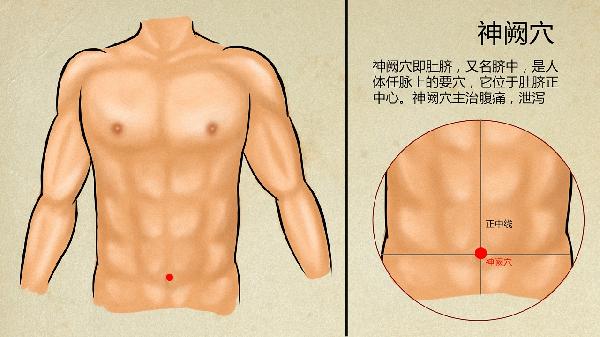

发热时水分蒸发加快,脱水会影响药物代谢和散热功能。表现为尿量减少、口唇干裂。应每2小时补充50-100ml口服补液盐,优先选择低渗电解质溶液。物理降温建议用32-34℃温水擦拭颈侧、腋窝,禁止酒精擦浴。

持续发热超过72小时或出现嗜睡、抽搐、皮疹出血点、颈部僵硬等症状需立即就医。恢复期应提供易消化的粥类、果蔬泥,避免高糖饮料。每日监测体温4次,记录发热曲线,注意房间通风但避免直吹冷风。退热后24小时内不宜剧烈运动,体温稳定3天后再考虑返校。

相似问题

推荐 宝宝烧退了又烧怎么办

孩子老是发烧退了又烧应该怎么办

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

肺炎发展的4个阶段

#肺炎#

-

孩子发烧能泡热水澡吗

#儿科#

-

牙齿尖尖的也是虎牙吗

#口腔科#

-

最常见导致直肠癌的病因

#直肠癌#

-

蛛网膜囊肿能自愈吗

#神经外科#

-

交感神经紊乱十大症状

#神经外科#

-

胃胀有什么办法可以消除

#肛肠科#

-

甲状腺结节的病因有哪些种类

#内分泌科#

-

近视了必须戴眼镜吗

#眼科#

-

藿香正气丸和藿香正气水有何不同

#全科#

-

月经提前10天正常吗

#妇科#

-

麦粒肿刚开始的症状

#眼科#

-

青少年高血压的诊断

#高血压#

-

褪黑素可以去除黑色素吗

#全科#

-

甲状腺结节是什么原因导致的呢女性

#内分泌科#