医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

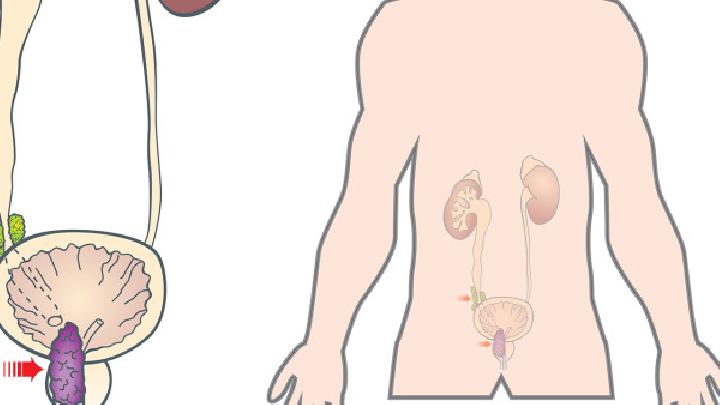

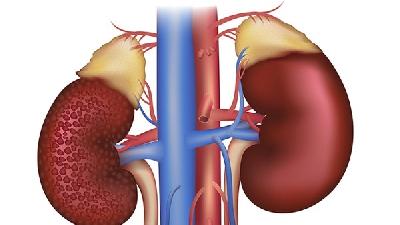

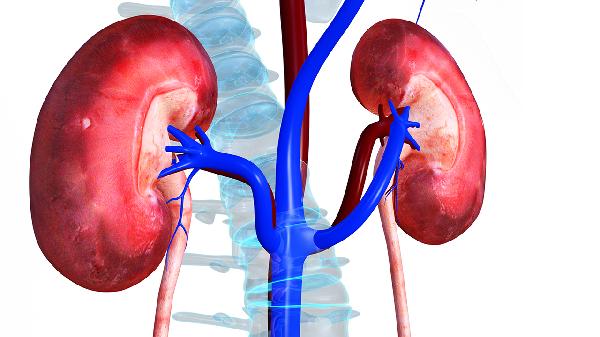

肾结石不疼了不一定代表已经排出,可能由结石位置改变、体积缩小、输尿管适应或梗阻缓解等因素引起。判断结石是否排出需结合影像学检查确认。

1、结石位置改变:

结石从肾脏进入输尿管时可能引发剧烈疼痛,当结石移动至输尿管较宽部位或膀胱后,疼痛可能暂时缓解。这种情况需通过超声或CT检查明确结石位置,必要时需进行药物排石或体外冲击波碎石治疗。

2、体积缩小:

部分结石在服用枸橼酸氢钾钠等溶石药物后体积减小,或经大量饮水冲刷后碎裂,疼痛症状可能减轻。但小于4毫米的结石碎片仍需观察2-4周,通过尿液过滤收集确认是否完全排出。

3、输尿管适应:

输尿管长期受结石刺激会产生适应性扩张,疼痛感受器敏感度降低。这种情况可能造成结石滞留的假象,需定期复查肾功能和尿常规,警惕无症状性肾积水发生。

4、梗阻缓解:

结石造成的一过性尿路梗阻解除后,肾盂压力下降会使疼痛消失。但需警惕结石可能仍存在于肾盂内,建议复查泌尿系彩超,观察是否有肾盂分离征象。

5、神经损伤:

长期结石刺激可能导致局部神经末梢功能受损,痛觉传导异常。这种情况常见于糖尿病或长期服用止痛药的患者,需通过静脉肾盂造影评估泌尿系统功能。

建议每日饮水2000-3000毫升促进代谢,避免高草酸食物如菠菜、浓茶。可适当进行跳绳等垂直运动辅助排石,但突发发热或血尿需立即就诊。定期复查泌尿系超声直至确认结石完全排出,残留结石可能成为新的形成核心。既往结石患者应每年进行代谢评估,预防复发。

相似问题

推荐 月经排出来像肉一样的东西怎么办

月经排出类似肉样组织可能由生理性子宫内膜脱落、流产残留物、子宫肌瘤、子宫内膜息肉、子宫腺肌症等原因引起,可通过观察症状、妇科检查、药物治疗、手术清除、激素调节等方式处理。

1、生理性内膜脱落:

月经期子宫内膜整体脱落时可能呈现肉样组织,通常伴随正常经血排出。这种情况属于正常生理现象,无需特殊处理。建议记录月经周期变化,若伴有严重痛经或出血量异常需就医排除病理性因素。

2、流产残留物:

妊娠早期自然流产可能导致蜕膜组织排出,常伴有下腹坠痛和异常出血。这种情况需进行超声检查确认宫腔是否清洁,必要时需行清宫术。残留组织可能引发感染,表现为发热或异常分泌物。

3、子宫肌瘤:

黏膜下肌瘤可能造成经期大块组织脱落,常伴随月经量增多和经期延长。肌瘤可通过超声检查确诊,较小肌瘤可使用米非司酮等药物控制,较大肌瘤需行宫腔镜切除术。长期贫血是常见并发症。

4、子宫内膜息肉:

子宫内膜息肉脱落时可能呈现肉样外观,多伴有月经间期出血。宫腔镜检查能明确诊断,息肉较小可服用黄体酮类药物,较大息肉需行宫腔镜下电切术。息肉易复发需定期复查。

5、子宫腺肌症:

子宫内膜异位至子宫肌层时,经期可能排出异常组织块,典型症状为进行性痛经。确诊需结合超声和CA125检查,轻症可用达那唑缓解,重症需考虑子宫切除术。常合并盆腔粘连。

建议月经期间避免剧烈运动,保持外阴清洁干燥。饮食注意补充铁质和蛋白质,适量食用动物肝脏、菠菜等食物。可进行盆底肌肉锻炼改善盆腔血液循环,但出现持续腹痛、发热或大出血时应立即就医。日常记录月经周期和经量变化有助于早期发现异常。

相关科普 更多

尿结石要如何排出才不疼

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

室间隔缺损介入治疗的费用是多少

#心胸外科#

-

糖尿病人吃饺子的几点建议

#糖尿病#

-

查肺癌要做什么检查

#肺癌#

-

半飞秒手术的护理

#全科#

-

脚扭伤骨头突出怎么办

#骨科#

-

不容小觑的皮肤瘙痒症

#皮肤科#

-

cpi探针与牙周探针的区别

#口腔科#

-

产后肚子松弛能恢复吗

#产科#

-

痛风的原因是什么

#痛风#

-

拔了智齿有个洞什么时候能长好

#口腔科#

-

肺癌晚期最长存活时间

#肿瘤内科#

-

谷丙转氨酶和Y-谷氨酰转肽酶高是什么原因

#全科#

-

心肌缺血需要做冠脉造影吗

#心肌缺血#

-

CT成像的优缺点

#全科#

-

男士尿道疼痛是怎么回事

#神经内科#

行业资讯 2025年05月13日 星期二

- 万人齐聚!这场发布会引领健康产业新浪潮

- 广州科大中医医院范春香主任:以人为本,打造温馨就医环境。

- 杭州广仁医院彭莉主任:严谨求实,以人为本践行医疗服务

- 南京华肤祝维主任:严谨诊疗,个性化服务温暖人心

- 从“力不从心”到“全维激活”,GRANVER吉力威如何穿越中年迷雾?