荨麻疹过敏性的症状怎样引起的严重吗

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

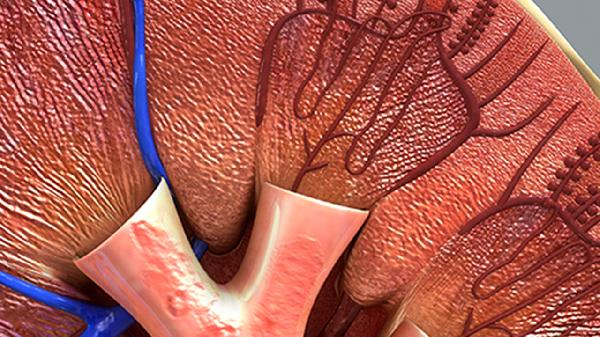

过敏性荨麻疹主要表现为皮肤瘙痒、风团或血管性水肿,严重程度因人而异。其发病机制主要与免疫系统异常反应有关,常见诱因包括食物过敏、药物刺激、感染因素、物理刺激及精神压力等。多数患者症状较轻且可自行缓解,但严重时可伴随呼吸困难或过敏性休克需紧急就医。

1、食物过敏:

部分人群摄入特定食物后,免疫系统误判为有害物质并释放组胺等炎症介质。常见致敏食物包括海鲜、坚果、鸡蛋及食品添加剂。皮肤表现为突发的红色风团伴剧烈瘙痒,通常局限在接触部位。轻度反应可通过回避过敏原改善,反复发作者需进行过敏原检测。

2、药物刺激:

青霉素类抗生素、阿司匹林等药物可能作为半抗原引发Ⅰ型超敏反应。此类荨麻疹多在用药后数分钟内出现全身性风团,严重时可能合并喉头水肿。需立即停用可疑药物并监测生命体征,必要时使用抗组胺药或糖皮质激素治疗。

3、感染因素:

细菌或病毒感染期间产生的毒素可激活肥大细胞,常见于感冒、扁桃体炎或幽门螺杆菌感染患者。此类荨麻疹特点为反复发作且伴随发热症状,需通过血常规等检查明确感染源后针对性使用抗生素或抗病毒药物。

4、物理刺激:

寒冷、日光、压力等物理因素可直接诱导局部组胺释放。机械性荨麻疹表现为皮肤划痕处隆起条索状风团,冷接触性荨麻疹在遇冷后出现局限性水肿。防护措施如穿戴保暖衣物、使用防晒霜可有效预防发作。

5、精神压力:

长期焦虑或紧张状态会通过神经内分泌途径降低肥大细胞稳定性。情绪诱发的荨麻疹常见于青少年群体,症状多在夜间加重。心理疏导联合放松训练可减少发作频率,持续不缓解者需排除器质性疾病。

日常需保持清淡饮食,避免食用已知过敏食物如芒果、蚕豆等,适量补充维生素C丰富的水果如猕猴桃有助于改善血管通透性。穿着宽松棉质衣物减少摩擦刺激,洗澡水温控制在37℃以下。适度进行瑜伽、冥想等舒缓运动调节自主神经功能,发作期间记录饮食及环境接触情况便于排查诱因。若出现眼睑肿胀、胸闷等全身症状应立即就医,慢性荨麻疹患者建议定期复查免疫球蛋白E水平。

相似问题

推荐 儿童过敏性荨麻疹症状是什么

相关科普 更多

过敏性荨麻疹的症状有哪些

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

根管治疗后咬合痛是什么原因造成的

#口腔科#

-

脑梗后语言不利索怎么能治好

#神经内科#

-

过敏结膜炎的症状及治疗

#眼科#

-

小孩扁桃体经常化脓肿大怎么办

#耳鼻喉科#

-

爱咳嗽的孩子怎么食补

#呼吸科#

-

假性尖锐湿疣传染吗

#皮肤科#

-

胱抑素C偏低是肾炎吗

#肾炎#

-

扁桃体炎声音嘶哑用什么药

#耳鼻喉科#

-

颅内动脉瘤属于重大疾病吗

#肿瘤科#

-

月经量少吃什么好

#妇科#

-

强直性脊柱炎的饮食禁忌事项有哪些

#强直性脊柱炎#

-

扁桃体切除有什么影响 切除扁桃体的3大影响不容忽视

#耳鼻喉科#

-

来姨妈喝酒会导致不孕吗

#生殖医学科#

-

甲状腺癌术后半年可以吃小龙虾吗

#肿瘤内科#

-

月经前4天居然受孕了

#妇科#

行业资讯 2025年07月27日 星期日

- 2025年护肝片十大品牌推荐:哪个牌子效果最好?权威测评揭晓

- 体内有疾,出汗先知?医生提醒:容易出汗的人,排查一下这4种病

- 牛奶营养丰富但非人人适宜?中医提醒:这5类体质人要慎喝!

- 【通知】石家庄蓝天中医院妇科可靠吗 清明小长假正常接诊

- 石家庄皮肤病医院 石家庄普济医院可靠吗 值得信赖