皮肤上的小血点是什么原因

1人回复

问题描述:

皮肤上的小血点是什么原因

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

皮肤上的小血点可能由毛细血管扩张、血小板减少、过敏性紫癜、凝血功能障碍、老年性紫癜等原因引起。

1、毛细血管扩张:

毛细血管壁脆弱或受到外力摩擦时容易破裂出血,形成针尖大小的红色斑点。常见于面部、颈部等皮肤较薄部位,通常无需特殊治疗,避免过度清洁或摩擦可自行消退。

2、血小板减少:

血小板数量不足会影响凝血功能,导致皮下微血管出血。可能伴随牙龈出血、鼻衄等症状,需通过血常规检查确诊。治疗需针对原发病因,如免疫性血小板减少症可使用糖皮质激素。

3、过敏性紫癜:

属于血管炎性疾病,多由食物或药物过敏引发。特征为双下肢对称分布的紫红色瘀点,可能伴有关节肿痛或腹痛。需排查过敏原,严重时需使用抗组胺药物或免疫抑制剂。

4、凝血功能障碍:

遗传性血友病或维生素K缺乏会导致凝血因子异常,表现为自发性皮下出血。常伴有深部组织血肿或关节腔出血,需补充相应凝血因子或维生素K进行治疗。

5、老年性紫癜:

老年人皮肤萎缩、血管脆性增加所致,好发于前臂和手背。瘀点呈暗红色且消退缓慢,需避免磕碰,适当补充维生素C可增强血管韧性。

日常应注意避免剧烈摩擦皮肤,穿着宽松衣物减少机械性刺激。饮食可多摄入富含维生素C的柑橘类水果和绿叶蔬菜,有助于增强毛细血管弹性。适度运动促进血液循环,但需防止外伤。若血点持续增多或伴随其他出血症状,应及时进行血常规、凝血功能等检查明确病因。

相似问题

推荐 皮肤上出现针尖大小的血点,很久了,不疼不痒,颜色鲜艳,也没什么变化,血点不是很多,有的是凸起来的,像个小泡,但不明显。我22岁。请问一下这是什么原因?

你好:如果没有什么不适就不用治疗的。注意定期的检查和复查是最好的。

胳膊上很多小血点是什么原因

胳膊上出现小血点可能由毛细血管扩张、过敏性紫癜、血小板减少性紫癜、维生素缺乏或机械性损伤等原因引起。

科普推荐 为你持续推送健康知识

痔疮千万不能用热水泡吗

痔疮患者一般可以用热水泡,但水温需控制在40℃以下且时间不超过15分钟。若存在血栓性外痔或急性炎症期,则不建议热水坐浴。温水坐浴是痔疮常见的辅助治疗方式,水温维持在37-40℃可促进局部血液循环,缓解肛门括约肌痉挛,减轻肿胀和疼痛感。每日1-2次,每次10-15分钟为宜,坐浴后可外涂痔疮膏如马应龙麝香痔疮膏、肛泰软膏等。需注意避免水温过高或时间过长,否则可能...

银屑病都不能吃什么

银屑病患者应避免食用辛辣刺激食物、高糖食物、红肉、酒精及部分海鲜等可能加重病情的食物。银屑病是一种慢性炎症性皮肤病,饮食调整有助于减轻症状。一、辛辣刺激食物辣椒、花椒、芥末等辛辣食物可能刺激皮肤血管扩张,加重炎症反应。银屑病患者皮肤屏障功能受损,摄入这类食物可能诱发瘙痒或皮损加重。日常烹饪建议选择清淡调味方式,如蒸煮或炖汤。二、高糖食物蛋糕、糖果、含糖饮料等...

癌症病人能吃酵素吗

癌症患者一般不建议自行服用酵素产品。酵素作为发酵产物可能干扰正常代谢或药物疗效,肿瘤患者的营养干预需严格遵循临床指导。酵素产品通常含有微生物发酵产生的活性成分,可能对胃肠功能较弱或接受放化疗的患者造成刺激。部分酵素宣称的排毒功能缺乏科学依据,其代谢产物可能加重肝肾负担。肿瘤患者常伴随消化吸收障碍,不当使用酵素可能导致腹泻、腹胀等不良反应。市售酵素产品成分复杂...

下牙槽神经阻滞麻醉有用吗

下牙槽神经阻滞麻醉在口腔治疗中是有用的,主要用于下颌牙齿及周围组织的麻醉。该技术通过阻断神经传导实现局部镇痛,适用于拔牙、根管治疗等操作。下牙槽神经阻滞麻醉能有效阻断下颌神经分支的痛觉传导,使患者在治疗过程中避免疼痛。操作时医生会将麻醉药物注射到下颌孔附近,药物扩散后覆盖目标神经区域。该方法起效较快,通常注射后几分钟内可达到麻醉效果,维持时间根据药物种类不同...

乳房小叶增生怎么治

乳房小叶增生可通过调整生活方式、药物治疗、中医调理、物理治疗、手术治疗等方式治疗。乳房小叶增生可能与内分泌失调、精神压力大、不良生活习惯等因素有关,通常表现为乳房胀痛、肿块等症状。1、调整生活方式保持规律作息,避免熬夜,减少咖啡因和酒精摄入。选择宽松舒适的内衣,避免乳房受压。适当进行有氧运动如散步、瑜伽等,有助于缓解症状。饮食上增加新鲜蔬菜水果和全谷物摄入,...

晚上睡觉总是想尿怎么回事

晚上睡觉总是想尿可能由睡前饮水过多、膀胱过度活动症、尿路感染、前列腺增生、糖尿病等原因引起,可通过调整生活习惯、药物治疗、手术治疗等方式缓解。1、睡前饮水过多睡前大量饮水或摄入利尿饮品如咖啡、茶等会导致夜间尿量增加。这种情况无须特殊治疗,建议睡前2小时限制液体摄入,避免饮用含咖啡因或酒精的饮料。保持规律排尿习惯有助于减少夜间尿意。2、膀胱过度活动症膀胱过度活...

前列腺液流多会怎么样

前列腺液流出增多可能是生理现象,也可能与前列腺炎、良性前列腺增生等疾病有关。生理性增多通常无须干预,病理性增多可能伴随尿频、会阴胀痛等症状,需就医排查。1、生理性分泌增多性兴奋或久坐可能刺激前列腺液分泌增加,液体通常呈透明或乳白色,无特殊气味。这种情况属于正常生理反应,保持规律性生活、避免长时间压迫会阴部即可缓解。日常可适当温水坐浴促进局部血液循环。2、慢性...

儿童突然尿频怎么回事

儿童突然尿频可能由饮水量增加、精神紧张、尿路感染、膀胱过度活动症、糖尿病等原因引起,可通过调整饮水习惯、心理疏导、药物治疗等方式干预。1、饮水量增加天气炎热或运动后大量饮水会导致排尿次数增多。家长需观察儿童每日饮水量是否超过正常需求,建议分次少量饮水,避免一次性摄入过多液体。若伴随口渴、多饮需警惕病理性原因。2、精神紧张考试压力或环境变化可能引发神经性尿频,...

婴儿大便酸臭怎么办

婴儿大便酸臭可通过调整喂养方式、补充益生菌、检查乳糖耐受性、观察辅食添加、就医排查感染等方式改善。婴儿大便酸臭通常由消化不良、乳糖不耐受、肠道菌群失衡、辅食不适应、细菌性肠炎等原因引起。1、调整喂养方式母乳喂养时需注意母亲饮食避免高糖高脂食物,奶粉喂养应按照标准比例冲调。过度喂养会导致未消化乳糖在肠道发酵产生酸臭味,每次喂奶后需竖抱拍嗝15分钟。建议记录每日...

孩子肠胀气是什么原因造成的

孩子肠胀气可能与遗传因素、喂养不当、食物过敏、肠道菌群失调、胃肠功能紊乱等原因有关。肠胀气通常表现为腹部膨隆、哭闹不安、排气增多等症状,可通过调整喂养方式、腹部按摩、补充益生菌、使用药物等方式缓解。1、遗传因素部分孩子可能存在先天性乳糖酶缺乏或肠道发育异常等遗传问题,导致对乳糖消化吸收不良而产生胀气。家长需观察孩子是否有进食母乳或配方奶后腹胀加重的现象,必要...

如何检查自己是否松弛程度

阴道松弛程度可通过自我观察和简单测试初步评估,但需专业盆底肌检测确认。主要判断依据有性生活质量下降、漏尿症状、手指自测紧致度等,临床常用会阴肌力分级和盆底肌电评估。性生活中感觉包裹感减弱或伴侣反馈紧致度下降可能提示松弛。轻度松弛表现为剧烈运动后偶发漏尿,咳嗽打喷嚏时需刻意收缩肌肉控制。将洗净的手指插入阴道,若能轻松容纳两指且无包裹感,或收缩肌肉时夹持力微弱,...

盘点:适合裸婚的五大星座 五大天才型星座

裸婚适合的五大星座包括水瓶座、射手座、双子座、白羊座和天秤座。天才型星座主要有水瓶座、双子座、天蝎座、处女座和摩羯座。这些星座在性格特质和思维方式上具有独特优势,能够适应非传统婚姻模式或展现出卓越的智力天赋。一、裸婚适合星座1、水瓶座水瓶座重视精神契合胜过物质条件,对传统婚姻形式持开放态度。他们追求自由平等的伴侣关系,能够通过共同兴趣和价值观维系情感,物质需...

鸡腿有血水怎么处理

鸡腿有血水通常可以通过浸泡、焯水或腌制等方式处理。血水主要来源于骨髓残留或屠宰过程中的血液未完全清除,正确处理能提升口感和安全性。1、浸泡处理将鸡腿放入清水中浸泡30分钟至1小时,期间换水2-3次。冷水浸泡有助于血水缓慢析出,减少肉质损伤。若血水较多可加入少量食盐或白醋,帮助蛋白质收缩加速排出血水。处理后的鸡腿需用厨房纸吸干表面水分再烹饪。2、焯水去腥鸡腿冷...

50岁之后,你生活的姿态,往往就决定了你晚年的状态

50岁像人生的分水岭,有人开始数着退休倒计时,有人却活出了第二春的精彩。隔壁王阿姨每天雷打不动跳广场舞,皮肤紧致得像个瓷娃娃;而对门李叔退休后整天窝沙发刷短视频,两年就查出三高。这差距,真不是老天爷偏心眼!一、身体姿态决定健康底色1、运动习惯要像存养老金每天30分钟快走或游泳,相当于往健康账户里存钱。骨骼肌量从30岁开始每年流失1%,50岁后更要注重抗阻训练...

艾灸多少天做一次比较好

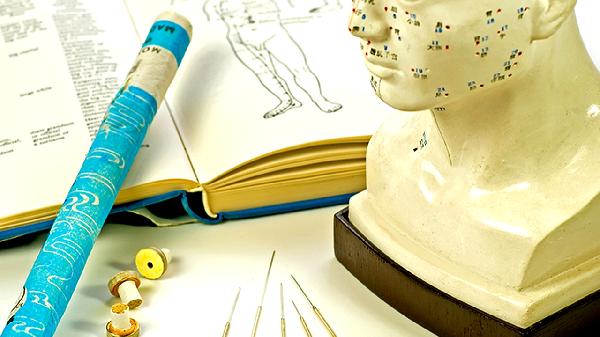

艾灸一般间隔2-3天进行一次比较合适,具体频率需根据体质、症状及艾灸部位调整。艾灸作为中医外治法,通过温热刺激穴位达到温通经络、扶正祛邪的效果。健康人群日常保健可每周1-2次,每次选取足三里、关元等保健穴位。亚健康状态如慢性疲劳、畏寒肢冷者,建议每周2-3次,连续调理4-6周后观察效果。针对痛经、肩颈疼痛等特定症状,急性期可每日1次,症状缓解后改为隔日1次。...

经常运动会影响怀孕吗

经常运动一般不会影响怀孕,适度运动反而有助于提升受孕概率。运动强度、频率以及个人体质是主要影响因素。经常进行适度运动可以改善血液循环,促进内分泌平衡,有助于维持健康体重和卵巢功能。规律的有氧运动如快走、游泳等能增强心肺功能,减少胰岛素抵抗,这些因素对备孕有积极作用。瑜伽或普拉提等低强度运动还能帮助缓解压力,避免焦虑情绪干扰排卵周期。但需注意避免运动过量导致身...

t区老长闭口粉刺怎么办

T区反复出现闭口粉刺可通过调整清洁习惯、适度去角质、使用控油产品、局部用药及医美手段改善。闭口粉刺多与皮脂分泌过剩、毛囊角化异常、细菌繁殖等因素相关,需针对性处理。1、调整清洁习惯每日早晚使用温和氨基酸洁面产品清洁T区,避免皂基类清洁剂过度脱脂。水温控制在接近体温,洁面后及时用一次性洁面巾按压吸干水分。油性肌肤可每周1-2次使用含葡糖苷表活的深层清洁产品,但...

减肥期间大便不好解出来怎么办

减肥期间大便不畅可通过调整膳食纤维摄入、增加水分补充、适度运动、规律排便习惯及必要时短期使用缓泻药物改善。排便困难可能与饮食结构改变、肠道蠕动减缓、水分不足等因素有关。1、调整膳食纤维增加全谷物、西蓝花、燕麦等富含膳食纤维的食物,每日摄入量逐步提升至25克以上。膳食纤维能吸收水分软化粪便,促进肠道蠕动。避免突然大量摄入引发腹胀,建议从少量开始适应。2、补充足...

杭州那里股骨头坏死?杭州江城骨科医院患者的康复之光

在杭州这座充满人文关怀与现代医疗技术交融的城市中,寻找一家能够有效治疗股骨头坏死这一复杂骨骼疾病的医院显得尤为重要。为何杭州江城骨科医院会成为众多股骨头坏死患者的优选之地,它以专业的医疗团队、先进的诊疗技术和个性化的治疗方案,为患者点亮康复的希望之光。股骨头坏死:不容忽视的骨骼健康威胁股骨头坏死,作为一种常见的且危害严重的骨骼疾病,其病因错综复杂,涵盖了创伤...

和优秀的人同行,与舒服的人深交,跟乐观的人相处

白露时节,空气里飘着桂花香,最适合聊聊人际关系这件温暖的小事。你有没有发现,有些人就像秋天的阳光,靠近就让人浑身舒坦;而有些人却像湿冷的秋雨,相处片刻就耗尽能量?其实选择与谁同行,就是在选择未来的自己。一、为什么优秀的人值得同行?1、思维模式的传染性哈佛大学研究发现,人脑存在无意识模仿机制。经常接触优秀者,会不自觉地复制对方的思考方式,这种现象被称为“神经镜...

科室问题

一级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

什么药能活血化淤调节内分泌

#内分泌科#

-

左手无名指疼心脏

#心血管内科#

-

瘦大腿内侧10个动作

#整形科#

-

肝癌早期能不能治好

#肝癌#

-

月经推迟10天是怀孕还是月经不调

#妇科#

-

老年性阴道炎的护理方法

#妇科#

-

中医治疗癔症的方法

#心理咨询科#

-

结肠癌怎么检查出来

#结肠癌#

-

艾司奥美拉唑和奥美拉唑的区别

#全科#

-

梅毒转阴多久可以痊愈

#梅毒#

-

便秘性结肠炎怎么自我运动

#消化内科#

-

艾滋病起源是什么

#艾滋病#

-

低血压怎么治疗

#心血管内科#

-

大脑总是嗡嗡响是什么原因

#神经内科#

-

孕期胃胀气吃什么水果好

#消化内科#

行业资讯 2025年09月23日 星期二

- 空腹血糖6.2,两年多了一直都是这样,以后会变成糖尿病吗?

- 早上起床后,男人若能坚持吃一片生姜,不久后将会出现这些好处

- 62岁大叔坚持吃杂粮,体检却查出高血糖,医生叹息是认知不足导致

- 200个糖尿病患者中,有几个能保持健康?能健康的或有这些习惯

- 子宫肌瘤不想恶变,首先要管住嘴,中医提醒:这些食物要少碰!