慢性砷中毒的治疗方法

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

慢性砷中毒可通过螯合剂治疗、对症支持治疗、饮食调节、生活方式干预及定期监测等方式治疗。慢性砷中毒通常由长期接触含砷水源、职业暴露、环境污染、药物滥用及食物污染等原因引起。

1、螯合剂治疗:螯合剂是治疗慢性砷中毒的首选药物,常用药物包括二巯基丙磺酸钠DMPS、二巯基丁二酸DMSA及青霉胺。DMPS剂量为5mg/kg静脉注射,每日一次;DMSA剂量为10mg/kg口服,每日三次;青霉胺剂量为250mg口服,每日四次。螯合剂通过与砷结合形成可溶性复合物,促进砷从尿液中排出。

2、对症支持治疗:慢性砷中毒可能引发肝肾功能损伤、神经系统损害及皮肤病变。针对肝功能异常,可使用保肝药物如还原型谷胱甘肽600mg静脉注射,每日一次;针对神经系统症状,可补充维生素B1100mg口服,每日三次;针对皮肤病变,可使用局部抗炎药物如氢化可的松软膏每日两次外用。

3、饮食调节:高蛋白饮食有助于促进砷的排出,建议每日摄入优质蛋白如鸡蛋、鱼类及豆制品。富含维生素C的食物如柑橘类水果、绿叶蔬菜可增强机体抗氧化能力。限制高砷食物的摄入,如海带、紫菜及某些贝类。

4、生活方式干预:避免接触含砷水源,使用过滤装置处理饮用水。职业暴露者应佩戴防护装备,定期进行职业健康检查。改善居住环境,减少环境污染源。戒烟限酒,避免加重肝肾负担。

5、定期监测:定期进行尿砷、血砷及肝肾功能检查,评估治疗效果。监测皮肤、神经系统及消化系统症状变化。根据病情调整治疗方案,必要时进行心理疏导,缓解焦虑情绪。

慢性砷中毒患者需长期坚持低砷饮食,每日摄入富含优质蛋白的食物如瘦肉、鱼类及豆制品,同时增加富含维生素C的蔬菜水果摄入。适度进行有氧运动如散步、游泳,每周3-5次,每次30分钟,有助于增强机体代谢能力。保持良好的生活习惯,避免接触含砷物质,定期进行健康检查,及时发现并处理异常情况。

相似问题

推荐 砷中毒症状及后果

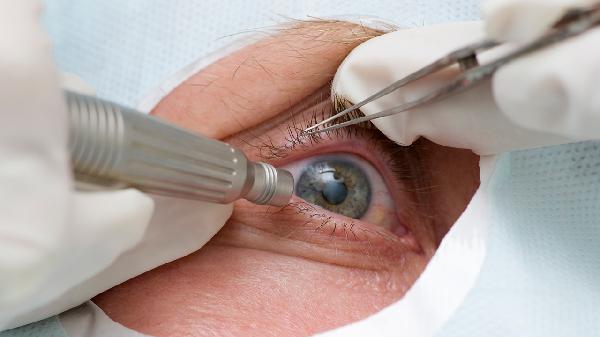

慢性沙眼的治疗方法有哪些 认清慢性沙眼的4个治疗方法

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

黄瓜能加碱或高热煮后食用吗?

#全科#

-

同房时间短几分钟算早泄嘛

#早泄#

-

口水是咸的什么原因

#全科#

-

高血压的老人吃什么好?

#高血压#

-

吃什么能治疗支气管炎?

#支气管炎#

-

吃苹果对皮肤变白有帮助吗?

#皮肤科#

-

乳腺癌术后功能锻炼怎么做

#乳腺癌#

-

导致皮肤瘙痒的原因

#皮肤科#

-

鲑鱼有抗氧化的作用吗?

#保健养生#

-

双手突然发麻是怎么回事

#全科#

-

五个多月宝宝可以坐吗

#儿科#

-

外切眼袋术后注意什么

#整形科#

-

喝凉豆浆会拉肚子吗?

#肛肠科#

-

喝蜂蜜对健康有什么益处?

#全科#

-

肌肤无华吃蜂蜜行吗?

#全科#

行业资讯 2025年11月13日 星期四

- 2025过敏宝宝如何快速缓解?从口粮到日常的完整照护一篇教会您

- NMN哪个牌子口碑最好?国产进口NMN口服抗衰老大评测,排行、推荐与旗舰店渠道全解析

- NMN产品推荐,2025年十大NMN口服抗衰老口碑品牌排行榜,这瓶NMN能量饮让衰老追不上你

- 什么祛痘产品能去根?6款根源祛痘产品推荐,控油抑菌 + 避免痘痘反复

- 瘢痕疙瘩用哪个祛疤产品?6款祛疤产品清单:从新生疤到陈旧疤精准修护