医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

子宫肌瘤12厘米×10厘米属于较大体积,通常需要医疗干预。肌瘤严重程度与症状、生长速度及并发症风险相关,主要评估因素包括异常出血、压迫症状、生育影响、恶变概率及肌瘤位置。

1、异常出血:

肌瘤增大可能引起子宫内膜面积增加或宫腔变形,导致月经量增多、经期延长甚至贫血。长期失血可能引发乏力、心悸等贫血症状,需通过血常规检查评估血红蛋白水平,必要时采用铁剂补充或激素类药物控制出血。

2、压迫症状:

巨大肌瘤可能压迫膀胱引发尿频尿急,压迫直肠导致便秘或里急后重。特殊情况下可能影响输尿管引发肾积水,需通过超声或核磁共振明确压迫程度,症状显著者需考虑手术解除压迫。

3、生育影响:

黏膜下肌瘤或肌壁间肌瘤可能改变宫腔形态,干扰胚胎着床或增加流产风险。计划妊娠者需评估肌瘤与子宫内膜关系,浆膜下肌瘤对生育影响较小,但妊娠期可能因激素变化导致肌瘤红色变性引发疼痛。

4、恶变概率:

子宫肌瘤恶变为肉瘤的概率不足0.5%,但快速增大如半年增长超3厘米、绝经后新发肌瘤或伴异常出血需警惕。影像学检查中边界不清、血流丰富等特征可能提示恶变风险,确诊需术后病理。

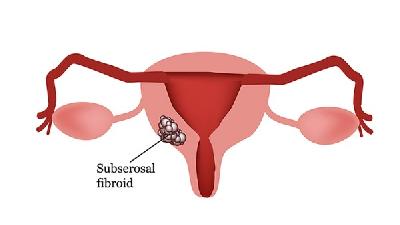

5、肌瘤位置:

黏膜下肌瘤即使较小也可能引发严重出血,浆膜下肌瘤需评估带蒂扭转风险,宫颈肌瘤可能增加手术难度。特殊位置肌瘤可能影响手术方式选择,如宫腔镜适合黏膜下肌瘤,腹腔镜更适用于浆膜下肌瘤。

建议每3-6个月复查超声监测肌瘤变化,避免摄入可能刺激肌瘤生长的食物如蜂王浆等雌激素含量高的补品。适度有氧运动如快走、游泳有助于调节内分泌,但避免增加腹压的运动。出现剧烈腹痛、排尿困难或贫血加重需及时就诊,手术方式需根据年龄、生育需求及肌瘤特征个体化选择,常见术式包括肌瘤剔除术或子宫切除术。

相似问题

推荐 直肠肿瘤10cm严重吗

直肠肿瘤直径10厘米属于较严重的病变,通常提示肿瘤体积较大或进展期病变,可能伴随肠梗阻、出血或转移风险。 1、肿瘤分期: 10厘米肿瘤多属局部进展期,可能侵犯肠壁全层或周围组织,需结合影...

相关科普 更多

48岁子宫肌瘤12cm怎么办

48岁子宫肌瘤12厘米可通过药物控制、介入治疗、腹腔镜手术、开腹手术、中医调理等方式治疗。子宫肌瘤可能与激素水平异常、遗传因素、炎症刺激、代谢紊乱、情绪压力等因素有关。1、药物控制:桂枝茯苓胶囊可活血化瘀,适用于气滞血瘀型肌瘤;宫瘤消胶囊能软坚散结,常用于痰湿阻滞型患者;米非司酮片通过抗孕激素作用缩小肌瘤体积。药物治疗需持续3-6个月复查效果,适用于临近绝经...

科普推荐 为你持续推送健康知识

矫正牙齿是排齐以后才开始换丝吗

矫正牙齿通常在牙齿初步排齐后更换弓丝,但具体时机需根据正畸方案调整。牙齿矫正过程中弓丝更换主要取决于牙齿移动阶段、矫治器类型及个体牙齿情况。固定矫治初期常使用较细的镍钛圆丝帮助牙齿快速排齐,当牙齿基本解除拥挤后,可能更换为方丝增强转矩控制。隐形矫治则通过定期更换牙套实现力量调整,无需主动更换弓丝。部分病例在排齐阶段可能需多次更换弓丝以适应牙齿位置变化,例如从...

胃左上方隐痛怎么回事

胃左上方隐痛可能由饮食不当、胃炎、胃溃疡、胰腺炎、肋间神经痛等原因引起,可通过调整饮食、药物治疗、手术等方式缓解。1、饮食不当暴饮暴食或进食辛辣刺激性食物可能导致胃左上方隐痛,常伴有腹胀、反酸等症状。建议调整饮食结构,选择清淡易消化的食物,如小米粥、面条等,避免过冷过热饮食刺激胃肠黏膜。日常可少量多餐,进食时细嚼慢咽。2、胃炎胃炎可能与幽门螺杆菌感染、长期服...

背上起白斑怎么回事

背上起白斑可能与遗传因素、紫外线照射、皮肤炎症后色素减退、白癜风、花斑癣等原因有关,可通过药物涂抹、光疗、手术治疗等方式改善。1、遗传因素家族中有白斑病史的人群,可能导致背上起白斑。这类情况通常无需特殊治疗,日常需加强防晒,避免紫外线直接照射皮肤加重症状。2、紫外线照射长期暴晒可能破坏皮肤黑色素细胞功能,导致背上起白斑。建议外出时穿着防晒衣物,涂抹防晒霜,避...

腿上长骨刺如何治疗

腿上长骨刺可通过生活干预、物理治疗、药物治疗、手术治疗等方式治疗。骨刺通常由关节退行性变、慢性劳损、外伤、代谢异常、遗传等因素引起。1、生活干预减少膝关节负重活动如爬楼梯或深蹲,选择游泳等低冲击运动有助于减轻关节压力。控制体重可降低关节负荷,建议通过低脂饮食和适量有氧运动维持BMI在正常范围。补充钙质和维生素D有助于骨骼健康,每日可摄入300毫升牛奶或等量乳...

6mm肺结节CT辐射致癌吗

6毫米肺结节进行CT检查的辐射量通常不会致癌。CT检查的辐射剂量在安全范围内,单次检查的致癌风险极低。医疗影像检查的辐射剂量经过严格控制,6毫米肺结节所需的低剂量CT扫描辐射量更小。现代CT设备采用优化技术降低辐射,一次胸部低剂量CT的有效剂量约为1-2毫西弗,相当于自然环境中半年接受的背景辐射量。国际辐射防护委员会指出,每年接受低于100毫西弗的辐射不会显...

过敏紫癜可不用喝粥

过敏性紫癜患者如果没有明显消化道症状,一般可以正常饮食不需要刻意喝粥。如果出现腹痛、呕吐、消化道出血等症状时,则需要进食流质或半流质食物如米粥。过敏性紫癜是由于血管壁通透性增加导致的出血性疾病,与感染、药物等因素有关。过敏性紫癜患者消化道黏膜完整时,身体能够耐受普通饮食。这种情况下不需要限制饮食种类,保证营养均衡更有利于疾病恢复。可以适当增加维生素C含量丰富...

膝关节韧带撕裂的症状

膝关节韧带撕裂的症状主要有膝关节疼痛、肿胀、活动受限、关节不稳以及关节弹响或交锁。膝关节韧带撕裂通常由运动损伤、外伤、退行性变、先天性韧带松弛或长期过度使用等因素引起,可能伴随关节积血、局部压痛、肌肉萎缩等症状。建议及时就医,通过影像学检查明确损伤程度,并在医生指导下进行康复治疗。1、膝关节疼痛膝关节韧带撕裂后,患者通常会感到膝关节剧烈疼痛,尤其在活动或负重...

骨不连的治疗方法有哪些

骨不连的治疗方法主要有手术治疗、物理治疗、药物治疗、生物治疗和生活干预。1、手术治疗手术治疗是骨不连的主要治疗方式,适用于骨折端存在明显移位或软组织损伤严重的患者。常见手术方法包括植骨术、内固定术和骨延长术。植骨术通过植入自体骨或异体骨促进骨折愈合,内固定术使用钢板、螺钉等器械稳定骨折端,骨延长术适用于骨缺损较大的患者。手术治疗的目的是恢复骨骼的连续性和稳定...

眼睛长脂肪粒怎么办怎么去除

眼睛长脂肪粒可通过热敷、局部清洁、药物治疗、激光治疗、手术切除等方式去除。脂肪粒通常由皮脂腺分泌异常、毛囊角化过度、皮肤损伤、内分泌失调、遗传等因素引起。1、热敷用温热毛巾敷于脂肪粒部位5-10分钟,每日重复进行2-3次。热敷能促进局部血液循环,软化角质层,有助于微小脂肪粒自行消退。热敷水温控制在40℃左右,避免烫伤眼周娇嫩皮肤。热敷后配合轻柔按摩效果更佳,...

背上脂肪瘤多有危害吗

背上脂肪瘤多数情况下没有明显危害,属于良性肿瘤。脂肪瘤是脂肪细胞异常增生形成的软组织肿块,生长缓慢且极少恶变。若脂肪瘤体积较大或压迫神经血管,可能引起局部疼痛或活动受限。脂肪瘤通常质地柔软、边界清晰且可移动,直径多在1-10厘米之间。其形成可能与遗传因素、激素水平异常或局部脂肪代谢紊乱有关。多数患者无明显症状,仅在体检时发现皮下圆形包块。当脂肪瘤位于肩背部等...

肺结节6mm中医散结方子

肺结节6毫米一般不建议单纯依赖中医散结方子治疗。肺结节的处理方式主要有定期复查、西医诊断明确病因、必要时手术切除等。中医治疗可作为辅助手段,但需在专业医师指导下辨证施治,避免延误病情。一、定期复查肺结节6毫米属于较小结节,多数为良性病变。首次发现后可间隔3-6个月复查胸部CT,观察结节大小、形态变化。复查期间应戒烟、避免接触粉尘等刺激因素,若结节稳定无变化可...

肥皂与酒精哪个消毒能力更佳 什么时候需要洗手?

肥皂与酒精哪个消毒能力更佳?对于肥皂与酒精哪个消毒能力更佳的争论,北京大学第一医院感染疾病科主任医师徐小元表示,肥皂属于清洁剂,酒精属于消毒剂,不是一个概念,不能混为一谈。仅从单位量来看,75%的酒精杀毒效果确实好于肥皂,但不建议直接用酒精洗手,否则会对皮肤造成伤害,造成脱皮、干燥、毛孔粗大甚至干裂。武汉大学医学部病毒研究所教授杨占秋和北京大学第一医院感染疾...

刺猬法则给我们的哲学启示有哪些

刺猬法则给我们的哲学启示主要有人际边界、适度依赖、自我保护、情感平衡和群体智慧。这一心理学概念通过刺猬取暖的隐喻,揭示了人际关系中距离与亲密的核心矛盾。1、人际边界刺猬法则最直接的启示是确立清晰的人际边界。就像刺猬需要保持适当距离避免相互刺伤,人类在社交中也需维护个人空间。过度侵入他人领域会导致关系紧张,而完全隔绝又会引发孤独感。健康的边界感体现在能明确表达...

新生儿卵圆孔未闭多久能闭合?

新生儿卵圆孔未闭一般在出生后3-6个月闭合,部分可能延迟至1-2岁。卵圆孔是胎儿期心脏左右心房之间的正常通道,出生后随着肺循环建立,左心房压力升高,多数情况下卵圆孔会逐渐闭合。临床观察显示,约一半的新生儿在出生后3个月内完成这一过程,约四分之三在6个月内闭合。若超过1岁仍未闭合,需考虑持续性卵圆孔未闭的可能,但此时仍属于生理性延迟,通常不会引起明显血流动力学...

菠萝蜜怎么打开外壳

菠萝蜜外壳较厚且粘液多,建议用刀具辅助切割并戴手套操作。主要方法有纵向剖开法、十字切口法、分段剥离法、热水软化法、冷冻分离法。1、纵向剖开法将菠萝蜜竖立放置,用长刀从顶部向下纵向剖开。刀刃需足够锋利以穿透坚硬外壳,切开后可见白色果肉与黄色果苞。操作时建议在砧板垫上报纸或塑料袋,防止粘液污染台面。剖开后需立即用食用油涂抹刀具和手部,溶解残留粘液。2、十字切口法...

水果黄瓜和普通黄瓜哪个更减肥

水果黄瓜和普通黄瓜在减肥效果上差异不大,两者均属于低热量、高水分蔬菜,适合减肥期间食用。选择时可根据口感偏好决定,水果黄瓜口感更脆甜,普通黄瓜水分更充足。水果黄瓜与普通黄瓜的热量均较低,每100克可食用部分热量均不超过20千卡,膳食纤维含量相近,有助于增加饱腹感并促进肠道蠕动。水果黄瓜表皮较薄无须去皮,保留更多膳食纤维;普通黄瓜需削去部分粗糙外皮,但瓜瓤部分...

大脑不开窍是什么原因引起的怎么治疗

大脑不开窍可能由睡眠不足、心理压力过大、营养不良、脑部供血不足、神经系统疾病等原因引起,可通过调整作息、心理疏导、补充营养、改善血液循环、药物治疗等方式干预。1、睡眠不足长期睡眠不足会导致大脑认知功能下降,表现为反应迟钝和思维迟缓。大脑在深度睡眠阶段会清除代谢废物并巩固记忆,睡眠剥夺会直接影响神经元之间的信息传递效率。建议保持每天7小时以上的规律睡眠,避免睡...

胆红素偏高要做乙肝五项检查吗?

胆红素偏高通常建议做乙肝五项检查。胆红素升高可能与肝脏疾病、胆道梗阻、溶血性疾病等因素有关,乙肝五项检查有助于排查病毒性肝炎等病因。胆红素是血红蛋白分解的产物,通过肝脏代谢后经胆汁排出。当肝脏功能受损或胆道排泄障碍时,血液中胆红素水平可能升高。乙肝五项检查包含乙肝表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体和核心抗体检测,能明确是否存在乙肝病毒感染。乙肝病毒感染可能导...

孕妇喝玉米须水的害处

孕妇适量饮用玉米须水通常无害,但过量可能引起胃肠不适或影响血糖水平。玉米须水具有利尿作用,可能增加排尿频率,导致电解质失衡。饮用前建议咨询尤其存在妊娠糖尿病或低血压等特殊情况。玉米须水含有钾、黄酮类化合物等成分,少量饮用有助于缓解孕期水肿。传统医学认为其具有清热利尿功效,但缺乏足够临床研究支持孕妇长期使用的安全性。妊娠期激素变化可能使部分孕妇对植物性饮品更敏...

怎么剥菠萝蜜最简单方法

剥菠萝蜜最简单的方法是先对半切开,挖出中间芯部,再用手或勺子将果肉与果皮分离。将菠萝蜜平放在案板上,用刀从中间横向切开。切开后可以看到中间的白色芯部,这部分纤维较粗且不可食用,需用刀或勺子挖除。处理完芯部后,果肉与果皮之间的连接变得松散,此时可直接用手将黄色果肉从外皮上撕下,或用勺子沿果皮内侧轻轻刮取。若果肉较黏,可在手上涂抹少量食用油或戴一次性塑料手套操作...

科室问题

一级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

胸腰椎骨折的护理

#骨伤科#

-

慢性胃炎的常见原因

#消化内科#

-

哺乳期为什么奶老是堵

#产科#

-

体温38.2应该怎么处理

#全科#

-

脚指骨折怎么治疗

#骨折#

-

小孩舌苔发黄的原因是什么

#口腔科#

-

慢性疲劳综合征的危害

#内科#

-

七十岁还割包皮吗

#男科#

-

心脏跳的很快什么原因引起的

#心血管内科#

-

疝修术后疼痛是怎样造成的

#神经内科#

-

维生素e的作用

#保健科#

-

轻微脑梗吃什么药好呢

#神经内科#

-

抑郁症突然自己好了

#抑郁症#

-

长了冻疮该怎么办注意事项有什么

#普外科#

-

小孩子可以吃黑豆粥吗

#儿科#

行业资讯 2026年02月06日 星期五

- NMN怎么选才有效?2026年十大NMN品牌深度指南,精准改善精力与睡眠

- 2026年高品质NMN品牌选购建议排行榜,助力精准改善精力流失与睡眠质量问题

- NMN怎么吃效果才好?2026年十大NMN品牌选购指南,助您精准提升精力

- 护肝片推荐旗舰店,酒精肝护肝片品牌排行榜,肝脏减负2大+护肝产品推荐

- 十大烧烫伤疤痕修复凝胶盘点,2026年聚焦抑制增生疤痕修复的医用级解决方案