什么情况容易得败血症

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

败血症通常由细菌感染、病毒感染、真菌感染、免疫力低下、创伤或手术等因素引起。败血症可能与皮肤黏膜破损、长期留置导管、慢性疾病、年龄因素、药物使用等因素有关,通常表现为寒战高热、呼吸急促、心率增快、意识模糊、血压下降等症状。

1、皮肤黏膜破损皮肤或黏膜出现破损时,病原体容易通过伤口进入血液循环系统。轻微擦伤或割伤后未及时消毒处理可能增加感染概率。严重烧伤或大面积创伤会显著破坏皮肤屏障功能。日常需保持伤口清洁干燥,轻微损伤可用碘伏消毒。严重创伤需就医进行清创缝合,必要时遵医嘱使用注射用头孢曲松钠、盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液等抗生素预防感染。

2、长期留置导管静脉导管、导尿管等医疗装置留置时间过长可能成为感染源。导管表面容易形成生物膜并滋生细菌。导管相关血流感染常见于重症监护患者。医护人员需严格执行无菌操作规范定期更换导管。出现导管部位红肿热痛需及时就医,可能需使用注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠、注射用美罗培南等广谱抗生素。

3、慢性疾病糖尿病、肝硬化、恶性肿瘤等慢性病患者免疫力较低。血糖控制不佳的糖尿病患者容易出现感染扩散。肝硬化患者肝脏解毒功能下降易发生菌血症。恶性肿瘤患者放化疗后中性粒细胞减少会增加感染风险。这类人群需积极治疗原发病,定期监测感染指标,必要时预防性使用注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠。

4、年龄因素新生儿免疫系统发育不完善,早产儿皮肤屏障功能较弱。老年人免疫功能衰退且常合并多种慢性病。婴幼儿脐部护理不当可能引发脐炎导致败血症。养老院老年人肺炎或尿路感染易进展为败血症。新生儿败血症可遵医嘱使用注射用氨苄西林钠,老年患者可考虑注射用亚胺培南西司他丁钠。

5、药物使用长期使用免疫抑制剂、糖皮质激素会抑制免疫功能。广谱抗生素滥用可能导致菌群失调和耐药菌感染。化疗药物会引起骨髓抑制和中性粒细胞减少。使用这些药物期间需密切监测体温和炎症指标。出现发热等感染征象时需及时就医,可能需要调整用药方案或使用注射用万古霉素等特殊抗生素。

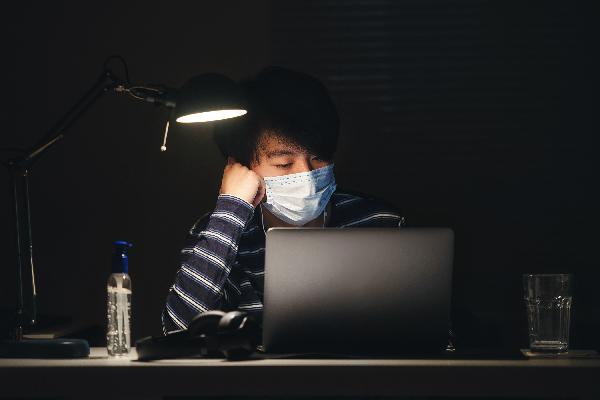

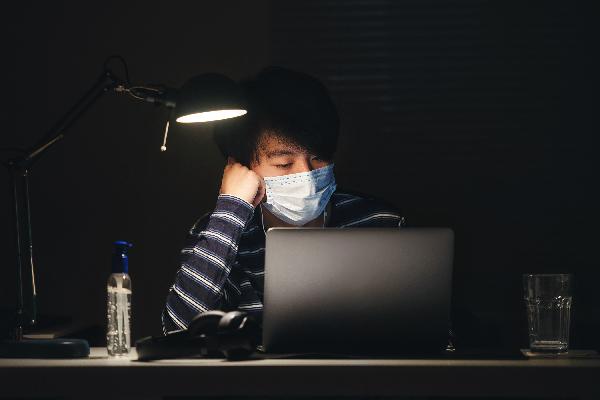

预防败血症需注意保持个人卫生,正确处理伤口避免感染。免疫力低下人群应避免接触传染源,定期进行健康体检。医疗机构需规范无菌操作,合理使用抗菌药物。出现持续高热、寒战等疑似败血症症状时须立即就医,早期诊断和治疗对改善预后至关重要。日常保持规律作息和均衡饮食有助于增强免疫力。

相似问题

推荐 急性败血症是怎么引起的

什么情况下容易得夜盲症呢

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

多发性子宫内膜息肉的原因有哪些

#妇科#

-

热射病会不会引起脑损伤

#急诊科#

-

阑尾炎手术后多久可以游泳?

#阑尾炎#

-

母乳性黄疸会反复吗

#小儿消化科#

-

急性咽喉炎要挂盐水吗

#耳鼻喉科#

-

被跳蚤咬了要用什么药

#药剂科#

-

跑完步之后要注意什么

#全科#

-

子宫内膜息肉形成原因有哪些

#妇科#

-

为什么有的人患痔疮不痛

#痔疮#

-

肛周脓肿手术几天出院

#肛周脓肿#

-

女性脊柱侧弯会腰疼吗

#脊柱外科#

-

神经衰弱是睡觉多梦的原因吗

#神经衰弱#

-

骨折压痛怎么办?

#骨折#

-

天天明冰珍清目滴眼液

#眼科#

-

小孩喉咙痛咽口水也痛咋办?

#耳鼻喉科#

行业资讯 2025年08月23日 星期六

- 坚持吃玉米能抗癌?医生提醒:癌症人群,5种蔬菜最好少吃

- 男性应重视早泄,以防发展成阳痿,用国产早泄药爱廷玖打赢持久战

- 牛奶是心脏病的“发物”?医生:不想心脏“受创”,4物尽量忌口

- 听一句劝:高血压不想脑出血,4种食物要少碰!再馋也要忍住

- 睡前玩手机伤眼又折寿,但还有一个好处,你知道是什么吗?