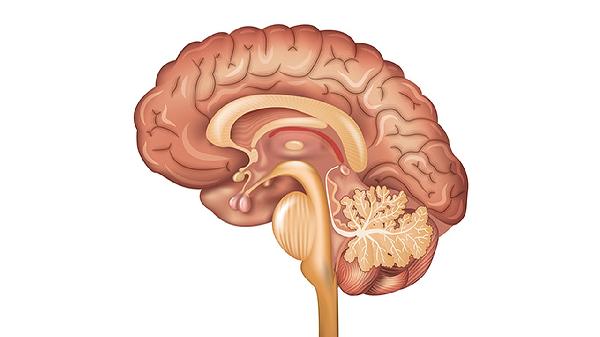

脑胶质瘤的检查方法

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

脑胶质瘤的检查方法主要有头颅CT、头颅MRI、脑脊液检查、病理活检、PET-CT等。

1、头颅CT头颅CT是脑胶质瘤的初步筛查手段,能够快速显示肿瘤的位置、大小及周围水肿情况。CT平扫可发现高密度或低密度占位性病变,增强扫描有助于判断肿瘤血供情况。对于急性出血或钙化灶的检测具有优势,但对低级别胶质瘤的敏感性低于MRI。

2、头颅MRI头颅MRI是诊断脑胶质瘤的金标准,尤其是多序列MRI检查。T1加权像显示肿瘤与正常脑组织的界限,T2加权像可观察瘤周水肿范围,增强MRI能明确血脑屏障破坏程度。弥散加权成像和灌注加权成像有助于鉴别肿瘤分级,功能MRI可评估肿瘤与重要功能区的毗邻关系。

3、脑脊液检查通过腰椎穿刺获取脑脊液进行细胞学和生化分析,主要用于排除转移瘤或中枢神经系统感染。脑脊液中检测到肿瘤细胞可明确病变性质,但需注意颅内压增高患者存在脑疝风险。脑脊液检查对原发性脑胶质瘤的诊断价值有限,更多用于评估软脑膜播散情况。

4、病理活检立体定向穿刺活检或手术切除标本的病理检查是确诊依据。通过组织学观察可确定肿瘤类型和WHO分级,免疫组化检测IDH突变、MGMT启动子甲基化等分子标志物。术中快速病理能指导手术范围,最终病理报告为治疗方案制定提供关键依据。

5、PET-CTPET-CT通过放射性示踪剂显示肿瘤代谢活性,常用18F-FDG评估葡萄糖代谢程度。氨基酸类示踪剂如11C-蛋氨酸对低级别胶质瘤更敏感,可辅助鉴别肿瘤复发与放射性坏死。PET-CT在放疗靶区勾画和疗效评估中具有补充价值,但一般不作为常规诊断手段。

脑胶质瘤患者确诊后需保持规律作息,避免剧烈运动和情绪波动。饮食应保证优质蛋白和维生素摄入,适量补充核桃、深海鱼等富含不饱和脂肪酸的食物。术后患者需遵医嘱定期复查影像学,放疗期间注意头皮护理,出现头痛加重或新发神经功能障碍应及时就诊。康复训练需在专业指导下循序渐进进行。

相似问题

推荐 脑胶质瘤术后烦躁怎么办

脑胶质瘤怎么检查 详述脑胶质瘤的三个检查方法

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

脑中风后遗症有哪些

#神经内科#

-

扁桃体发炎会引起鼻塞吗

#耳鼻喉科#

-

核磁共振能检查出恶性肿瘤准确吗

#肿瘤内科#

-

甲状腺结节手术价格

#内分泌科#

-

甲状腺结节吃药能好吗 吃这些药可改善甲状腺结节

#内分泌科#

-

血糖高的人能喝罗汉果吗

#全科#

-

下肢动脉硬化闭塞症如何诊治

#血管外科#

-

恶性鼻咽癌症状有哪些

#鼻咽癌#

-

牙齿美白仪能治四环素牙吗

#口腔科#

-

小肠运行的时间是几点

#肛肠科#

-

例假多少周期算正常

#全科#

-

轻微脑梗用什么药治疗

#神经内科#

-

得斑秃应该怎么办

#皮肤科#

-

甲亢症状有哪些 甲亢的4个明显症状揭晓

#甲亢#

-

去脚气有效的方法是什么

#皮肤科#

行业资讯 2025年07月27日 星期日

- 请回答·健康 | 2025大健康消费四大榜单揭晓,共同书写健康未来

- 巡诊下沉解民忧,技术帮扶护光明—宁夏爱尔眼科医院副院长李静去固原巡诊啦!

- 2025年护肝片十大品牌推荐:哪个牌子效果最好?权威测评揭晓

- 体内有疾,出汗先知?医生提醒:容易出汗的人,排查一下这4种病

- 牛奶营养丰富但非人人适宜?中医提醒:这5类体质人要慎喝!