打耳洞会影响听力吗

|

1人回复

问题描述:

打耳洞会影响听力吗

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

打耳洞不会直接影响听力,但若操作不当或护理不佳可能引发感染,间接影响耳部健康。打耳洞后应保持局部清洁,避免感染,必要时使用抗生素软膏。听力问题与耳洞无直接关联,但耳部感染或炎症可能引起不适,需及时就医处理。

1、打耳洞与听力的关系:打耳洞本身不会影响听力,因为耳洞位于耳垂或耳廓,与负责听力的内耳结构无直接关联。听力主要依赖于耳膜、听小骨和耳蜗等内耳结构,打耳洞不会对这些结构造成损伤。

2、感染风险:打耳洞后若护理不当,可能引发局部感染。感染症状包括红肿、疼痛、流脓等,严重时可能扩散至耳部其他区域。感染虽不直接影响听力,但可能导致耳部不适,甚至引发耳道炎症,间接影响听力。

3、护理建议:打耳洞后应保持局部清洁,使用无菌生理盐水或医生推荐的清洁剂进行消毒。避免用手触摸耳洞,减少感染风险。若出现感染症状,可使用抗生素软膏如红霉素软膏、莫匹罗星软膏等,必要时就医处理。

4、听力保护:打耳洞后若出现听力下降或耳部不适,应及时就医检查,排除其他潜在耳部疾病。听力问题可能与耳部感染、耳道堵塞或其他耳部疾病有关,需专业医生进行诊断和治疗。

打耳洞本身不会影响听力,但若操作不当或护理不佳可能引发感染,间接影响耳部健康。打耳洞后应保持局部清洁,避免感染,必要时使用抗生素软膏。听力问题与耳洞无直接关联,但耳部感染或炎症可能引起不适,需及时就医处理。保持耳部卫生,定期检查听力,是维护耳部健康的重要措施。

1、打耳洞与听力的关系:打耳洞本身不会影响听力,因为耳洞位于耳垂或耳廓,与负责听力的内耳结构无直接关联。听力主要依赖于耳膜、听小骨和耳蜗等内耳结构,打耳洞不会对这些结构造成损伤。

2、感染风险:打耳洞后若护理不当,可能引发局部感染。感染症状包括红肿、疼痛、流脓等,严重时可能扩散至耳部其他区域。感染虽不直接影响听力,但可能导致耳部不适,甚至引发耳道炎症,间接影响听力。

3、护理建议:打耳洞后应保持局部清洁,使用无菌生理盐水或医生推荐的清洁剂进行消毒。避免用手触摸耳洞,减少感染风险。若出现感染症状,可使用抗生素软膏如红霉素软膏、莫匹罗星软膏等,必要时就医处理。

4、听力保护:打耳洞后若出现听力下降或耳部不适,应及时就医检查,排除其他潜在耳部疾病。听力问题可能与耳部感染、耳道堵塞或其他耳部疾病有关,需专业医生进行诊断和治疗。

打耳洞本身不会影响听力,但若操作不当或护理不佳可能引发感染,间接影响耳部健康。打耳洞后应保持局部清洁,避免感染,必要时使用抗生素软膏。听力问题与耳洞无直接关联,但耳部感染或炎症可能引起不适,需及时就医处理。保持耳部卫生,定期检查听力,是维护耳部健康的重要措施。

相似问题

推荐 打耳洞耳朵有瘢痕疙瘩怎么办

打耳洞后出现瘢痕疙瘩可通过局部药物注射、压力治疗、激光治疗、手术切除及放射治疗等方式改善。瘢痕疙瘩通常由创伤修复异常、遗传因素、感染刺激、免疫反应及耳部张力过大等原因引起。

1、局部药物注射:

糖皮质激素类药物如曲安奈德可直接注射至瘢痕组织,通过抑制成纤维细胞增殖和胶原合成减轻增生。注射需由专业医生操作,通常每4-6周重复一次,可能出现皮肤萎缩或色素脱失等副作用。

2、压力治疗:

佩戴硅胶耳钉或定制压力耳夹可减少局部血供,抑制瘢痕继续增生。需每日持续佩戴12小时以上,坚持3-6个月见效,适合早期较小瘢痕。需注意避免压力过大导致耳廓变形。

3、激光治疗:

脉冲染料激光或点阵激光可选择性破坏瘢痕内血管,促进胶原重塑。需进行3-5次治疗,间隔4-8周,术后可能出现暂时性红肿。激光联合药物注射可提高疗效。

4、手术切除:

对体积较大的瘢痕疙瘩可在切除后配合术中药物注射或术后放疗,降低复发率。手术需完整切除病灶并精细缝合,复发率约30-50%,需严格遵循术后护理要求。

5、放射治疗:

浅层X射线或电子线照射可抑制切口处成纤维细胞活性,多用于术后辅助治疗。总剂量控制在12-20Gy,分次照射,需注意保护周围正常组织避免放射性皮炎。

日常应避免对耳部瘢痕的机械刺激,如频繁触摸、挤压或佩戴过重耳饰。保持局部清洁干燥,出现红肿渗液及时就医。饮食上减少辛辣刺激食物摄入,适当补充维生素C和锌元素促进伤口修复。瘢痕体质者打耳洞前应评估风险,选择正规机构操作,术后可预防性使用硅酮类产品。若瘢痕持续增大伴疼痛瘙痒,需及时至皮肤科或整形科就诊。

接种新冠疫苗能打耳洞吗 打耳洞会影响疫苗效果吗

新冠疫苗是比较常见的一种新疫苗,是目前国内接种比较多的一种疫苗,它具有很不错的防御作用,能降低病毒感染几率,很多人都开始接种新冠疫苗了。有些人打了新冠疫苗后想要去打耳洞,这种最好还是间隔一段时间比较好。一、打新冠疫苗后可以打耳洞吗一般一周以后是可以打耳洞的。耳洞与疫苗接种无关。只要耳孔器械的消毒严格,就不必过分担心。建议在严格的无菌条件下进行耳钻,避免伤后感...

科普推荐 为你持续推送健康知识

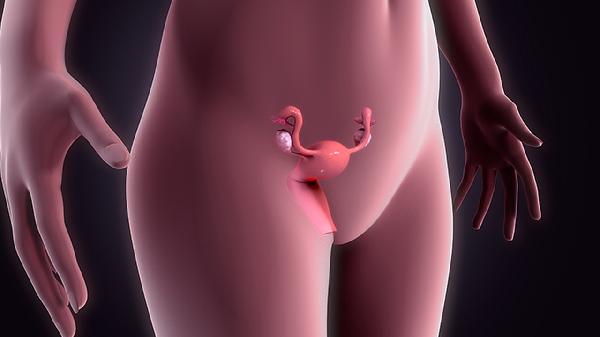

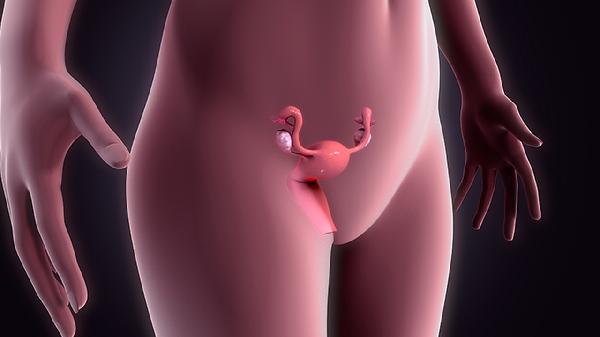

子宫内膜异位症应该吃什么食物

子宫内膜异位症患者建议选择抗炎、调节雌激素的饮食,推荐食物包括深海鱼类、十字花科蔬菜、全谷物、浆果类及亚麻籽。这些食物可能通过减轻炎症反应、平衡激素水平缓解症状。1、深海鱼类:三文鱼、沙丁鱼等富含Omega-3脂肪酸,具有天然抗炎作用。Omega-3可抑制前列腺素合成,减少子宫内膜异位症引发的盆腔疼痛。每周建议摄入2-3次,烹饪方式以清蒸或烤制为佳。2、十字...

子宫内膜异位症的饮食调理方法

子宫内膜异位症可通过调整饮食结构、补充抗炎营养素、限制促炎食物、增加膳食纤维摄入、保持规律饮食习惯等方式进行调理。1、调整饮食结构:建议采用地中海饮食模式,增加全谷物、新鲜蔬果和优质蛋白比例。全谷物如燕麦、糙米富含B族维生素,有助于调节雌激素代谢;深海鱼类如三文鱼提供ω-3脂肪酸,可减轻盆腔炎症反应;每日蔬菜摄入量应达到300-500克,其中深色蔬菜占一半以...

子宫内膜异位症吃什么药能治好

子宫内膜异位症需通过药物控制症状和延缓进展,常用治疗药物包括促性腺激素释放激素激动剂、孕激素类药物及非甾体抗炎药。完全治愈需结合手术干预,药物选择需根据病情严重程度、年龄及生育需求个体化调整。1、GnRH-a类药物:促性腺激素释放激素激动剂通过抑制卵巢功能降低雌激素水平,使异位内膜萎缩。代表药物有亮丙瑞林、戈舍瑞林,需皮下注射给药,可能引起潮热、骨质疏松等低...

腹部切口子宫内膜异位症状

腹部切口子宫内膜异位症主要表现为手术瘢痕处周期性疼痛、肿块增大及异常出血,通常与剖宫产等妇科手术史相关。症状发展可分为早期隐痛、进展期包块形成、终末期功能障碍三个阶段,主要影响因素有经血逆流种植、手术直接移植、激素水平波动、局部炎症反应及免疫异常。1、周期性疼痛:疼痛与月经周期同步,表现为切口瘢痕处胀痛或刺痛,经期加重。这与异位内膜组织受雌激素影响发生周期性...

子宫内膜异位症需要忌口什么

子宫内膜异位症患者需避免高雌激素食物、促炎饮食及酒精摄入,主要忌口包括红肉、乳制品、咖啡因、精制糖和酒精类饮品。1、红肉:红肉如牛肉、猪肉含有较高饱和脂肪酸,可能促进前列腺素合成,加重炎症反应。子宫内膜异位症患者长期摄入可能加剧盆腔充血和痛经症状。建议替换为鱼肉或豆制品等优质蛋白来源。2、乳制品:全脂牛奶、奶酪等乳制品含动物性雌激素,可能干扰体内激素平衡。部...

子宫内膜异位症怎么食疗最好

子宫内膜异位症可通过调整饮食结构缓解症状,主要方法包括增加抗炎食物摄入、补充必需脂肪酸、选择高纤维食物、减少红肉及加工食品、避免咖啡因和酒精。1、抗炎食物:深海鱼类如三文鱼、沙丁鱼富含omega-3脂肪酸,能抑制前列腺素合成,减轻盆腔炎症反应。色彩鲜艳的果蔬如蓝莓、菠菜含花青素和维生素E,具有抗氧化作用。姜黄中的姜黄素可调节NF-κB通路,降低异位内膜组织活...

子宫内膜异位症怎么食疗调理

子宫内膜异位症可通过饮食调整辅助缓解症状,主要方法包括增加抗炎食物摄入、补充omega-3脂肪酸、选择高纤维饮食、限制红肉及咖啡因、保持维生素D水平。1、抗炎食物:慢性炎症是子宫内膜异位症的重要诱因,日常可多摄入富含天然抗炎成分的食物。推荐食用深色蔬菜如菠菜、羽衣甘蓝,其含有的类黄酮能抑制前列腺素合成;浆果类如蓝莓、草莓中的花青素可减轻组织氧化损伤;姜黄中的...

怎么彻底治疗子宫内膜异位症

子宫内膜异位症可通过药物控制、手术治疗、激素调节、生活方式调整及长期管理等方式彻底治疗。该疾病通常由经血逆流、免疫异常、遗传因素、内分泌失调及炎症反应等原因引起。1、药物控制:药物治疗是缓解症状和抑制病灶发展的基础手段。常用药物包括非甾体抗炎药如布洛芬,用于减轻疼痛;激素类药物如孕激素或促性腺激素释放激素激动剂,通过抑制卵巢功能减少异位内膜生长。药物治疗需在...

子宫内膜异位症怎么调理身体

子宫内膜异位症可通过药物控制、饮食调整、规律运动、心理疏导和中医辅助等方式调理。该疾病主要由经血逆流、免疫异常、遗传因素、激素失衡和炎症反应等原因引起。1、药物控制:非甾体抗炎药如布洛芬可缓解疼痛,激素类药物如孕三烯酮能抑制异位内膜生长,GnRH-a类药物通过降低雌激素水平减少病灶活性。需在医生指导下根据症状选择药物,避免自行调整剂量。2、饮食调整:增加om...

子宫内膜异位症怎么调理最好

子宫内膜异位症可通过药物控制、中医调理、饮食调整、规律运动和心理疏导等方式综合治疗。该疾病主要由经血逆流、免疫异常、遗传因素、激素失衡和炎症反应等原因引起。1、药物控制:非甾体抗炎药如布洛芬可缓解疼痛,激素类药物如孕三烯酮能抑制异位内膜生长,促性腺激素释放激素类似物如亮丙瑞林可降低雌激素水平。药物选择需根据症状严重程度和生育需求个体化制定,需在医生指导下规范...

板蓝根颗粒不适合什么人喝 板蓝根颗粒禁忌症

板蓝根颗粒不适合风寒感冒患者、脾胃虚寒者、过敏体质者、孕妇及婴幼儿服用。其主要禁忌症包括风寒表证、消化功能低下、药物过敏史、特殊生理阶段等。1、风寒感冒:板蓝根颗粒性寒凉,适用于风热感冒引起的咽喉肿痛、发热等症状。风寒感冒患者表现为恶寒重、发热轻、无汗头痛、流清涕,服用寒凉药物可能加重症状。中医治疗风寒感冒常用荆防败毒散等辛温解表方剂。2、脾胃虚寒:长期食欲...

孩子吃什么能变聪明

孩子适量吃鱼类、鸡蛋、坚果、动物肝脏、深色蔬菜等食物有助于促进大脑发育。这些食物富含优质蛋白、不饱和脂肪酸、胆碱、铁、锌等营养素,对提升认知功能和记忆力有积极作用。一、食物1、鱼类三文鱼、鳕鱼等深海鱼富含DHA和EPA,是大脑神经细胞膜的重要构成成分,有助于提高学习能力和记忆力。每周建议食用2-3次,清蒸或水煮可最大限度保留营养。2、鸡蛋鸡蛋蛋黄含有丰富的卵...

板蓝根颗粒不适合什么人喝

板蓝根颗粒不适合风寒感冒患者、脾胃虚寒者、过敏体质者、孕妇及婴幼儿饮用。板蓝根性寒,主要适用于风热感冒或热毒证,误用可能加重原有症状或引发不良反应。1、风寒感冒者:风寒感冒表现为恶寒重、发热轻、无汗头痛、流清涕等症状,中医辨证属外感风寒证。板蓝根颗粒具有清热解毒功效,其寒凉性质可能抑制机体发散风寒的能力,导致表邪内陷,延长病程。此类患者更适合服用荆防颗粒等辛...

锻炼完能吃水果吗

锻炼后可以吃水果,有助于补充水分和能量,促进身体恢复。水果中的天然糖分能快速缓解运动后的疲劳感,维生素和矿物质可帮助修复肌肉组织。但需注意选择低升糖指数水果并控制摄入量,避免空腹大量食用酸性水果。锻炼后30分钟内是补充营养的黄金时间,此时吃香蕉、苹果等中等升糖指数水果较为适宜。香蕉富含钾元素,能预防运动后电解质紊乱;苹果含多酚类物质,可减轻氧化应激反应。浆果...

出轨和ntr的区别

出轨与NTR的核心区别在于行为主体与心理动机不同。出轨指伴侣一方主动背叛亲密关系,NTR则强调被动方被迫接受伴侣被他人夺取的屈辱感,二者在关系模式、情感体验和社会认知上存在显著差异。1、行为主体:出轨通常由关系中的一方主动发起,表现为隐瞒伴侣与他人建立情感或肉体关系。NTRNetorare作为日源心理学术语,特指被动方因伴侣被第三者强行占有而产生的痛苦体验,...

板蓝根颗粒不适合人群

板蓝根颗粒不适合风寒感冒、脾胃虚寒、过敏体质、孕妇及婴幼儿等人群使用。板蓝根颗粒作为清热解毒的中成药,主要适用于风热感冒或热毒壅盛证,其禁忌人群主要与药性寒凉、体质差异及特殊生理阶段有关。1、风寒感冒者:风寒感冒表现为恶寒重、发热轻、无汗头痛、鼻塞流清涕等症状,中医辨证属于寒证。板蓝根颗粒性味苦寒,具有清热解毒功效,若误用于风寒感冒可能加重寒邪,导致病程延长...

吃什么智商会下降

长期过量摄入高糖食品、含反式脂肪酸的加工食品、酒精类饮品、高盐食物以及含铝添加剂的食物可能对大脑功能产生负面影响,导致认知能力下降。这些食物主要通过干扰神经传导、破坏脑细胞结构、抑制营养吸收等途径影响智商。1、高糖食品过量摄入糖果、蛋糕等精制糖类食品会导致血糖剧烈波动,影响海马体功能。海马体是大脑中负责记忆和学习的关键区域,长期高糖饮食可能造成神经元损伤,降...

板蓝根经常吃有害处吗

板蓝根不建议长期频繁服用。板蓝根作为清热解毒类中药,适用于风热感冒初期,但长期服用可能引发脾胃虚寒、过敏反应、药物依赖、肝肾负担及掩盖真实病情等潜在风险。1、脾胃虚寒:板蓝根性寒凉,长期服用易损伤脾胃阳气。临床常见腹泻、食欲减退、腹部冷痛等症状,尤其体质虚寒或经期女性更需谨慎。中医理论认为"苦寒败胃",连续使用超过7天即可能出现消化功能紊乱。2、过敏风险:板...

晚上运动完可以吃橙子吗

晚上运动后可以适量吃橙子,有助于补充水分和维生素C。橙子含有丰富的钾元素和天然糖分,能帮助恢复体力,但胃肠功能较弱者需控制食用量。运动后人体流失大量水分和电解质,橙子的高水分含量和钾元素能有效补充体液平衡。其含有的维生素C具有抗氧化作用,可减轻运动后肌肉氧化应激反应。橙子中的果糖和葡萄糖能快速被吸收,为身体提供即时能量,适合在运动后半小时内食用。橙皮苷等活性...

肾衰的病人饮食吃什么

肾衰病人饮食需严格控制蛋白质、钠、钾、磷的摄入,可适量吃低蛋白米、冬瓜、苹果、白菜、鸡蛋白等食物,避免高盐高钾食物。具体饮食方案需根据肾功能分期调整,建议在医生和营养师指导下制定个性化食谱。一、低蛋白米低蛋白米是经过特殊工艺处理的谷物,蛋白质含量仅为普通大米的四分之一左右,能有效减轻肾脏代谢负担。肾衰患者每日蛋白质摄入量需控制在每公斤体重0.6克左右,用低蛋...

科室问题

一级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

三度高血压严重吗

#高血压#

-

女性有霉菌怎么办

#性病科#

-

隐匿阴茎的治疗方法是什么

#儿科#

-

嗓子疼怎么办方案

#全科#

-

不近视可以戴防蓝光眼镜吗

#眼科#

-

阿尔茨海默症是什么病

#全科#

-

肩膀上长硬疙瘩是怎么回事

#骨科#

-

耳朵后面神经痛的原因

#神经内科#

-

有哪些软膏可以治尖锐湿疣

#尖锐湿疣#

-

脑梗后遗症吃什么药呢

#神经内科#

-

孩子手上起小疙瘩怎么办

#儿科#

-

5个月宝宝咳嗽有痰怎么治

#呼吸科#

-

低血糖晕厥的急救处理措施

#神经内科#

-

怎样控制脂肪瘤的生长

#脂肪瘤#

-

心肌酶检测几个小时出结果

#全科#