医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

相似问题

推荐 药物治疗对孕妇会产生伤害吗

药物治疗对孕妇的影响需根据药物种类和妊娠阶段综合评估,多数情况下在医生指导下合理用药风险可控。可能的风险主要包括药物致畸性、妊娠期代谢变化影响、胎盘屏障穿透性、胎儿器官发育敏感性、母体基础疾病干扰等因素。

1、药物致畸性:

部分药物可能干扰胎儿器官形成,尤其在妊娠前三个月胚胎发育关键期。抗生素中的四环素类可能影响胎儿骨骼发育,抗癫痫药物丙戊酸钠与神经管缺陷相关。医生会优先选择安全性明确的替代药物,如青霉素类抗生素。

2、代谢变化影响:

妊娠期母体血容量增加40%,肾小球滤过率提升,可能加速药物清除。同时孕激素升高会延缓胃排空,改变口服药物吸收率。这些变化可能导致常规剂量不足或蓄积中毒,需通过治疗药物监测调整方案。

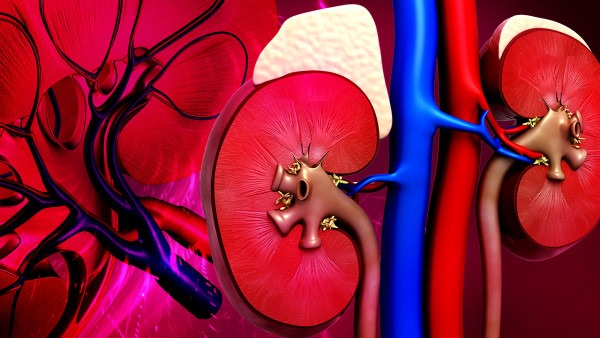

3、胎盘穿透特性:

分子量小于500道尔顿的药物易通过胎盘屏障,脂溶性药物比水溶性更易穿透。降压药血管紧张素转换酶抑制剂可能引起胎儿肾功能障碍,而胰岛素因分子量大不易通过胎盘,是妊娠糖尿病的首选。

4、胎儿敏感时期:

受精后2周内用药多表现为全或无效应,3-8周器官形成期风险最高,中晚期可能影响器官功能发育。非甾体抗炎药在妊娠晚期可能促使胎儿动脉导管早闭,必要时可选用对乙酰氨基酚替代。

5、母体疾病因素:

妊娠合并甲亢、癫痫等疾病未控制对胎儿危害常大于药物风险。丙硫氧嘧啶治疗甲亢时需监测肝功能,拉贝洛尔控制妊娠高血压需防范胎儿生长受限。医生会权衡疾病控制需求与药物潜在影响。

孕妇用药需严格遵循妊娠分级标准,避免使用明确致畸的X级药物。营养补充方面优先选择膳食来源的叶酸、铁剂,适度进行孕期瑜伽等低强度运动。出现不适症状时应及时就医而非自行用药,定期产检中应向医生详细说明用药史,包括中成药和保健品使用情况。保持均衡饮食和规律作息有助于减少药物依赖,必要时可在三甲医院产科与临床药师共同制定个体化用药方案。

相关科普 更多

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

同房后少量浅红色分泌物是怎么回事

#全科#

-

婴儿头顶囟门看不见跳怎么回事

#儿科#

-

头孢呋辛钠是什么

#全科#

-

女生的胡子用什么方法可以除掉

#全科#

-

零糖零脂零卡的饮料糖尿病人可以喝吗

#糖尿病#

-

腋窝下起了很多红点点怎么回事

#全科#

-

女性夜晚腿酸的5大原因是什么

#骨科#

-

小孩后脑勺着地摔了一个大包怎么办

#儿科#

-

子宫息肉手术的注意事项有哪些

#妇科#

-

支气管哮喘和慢阻肺疾病如何区分

#呼吸科#

-

子宫肌瘤长在子宫外面还是里面

#子宫肌瘤#

-

人工流产后益母草颗粒要喝多久

#流产#

-

喉咙老是有痰是什么原因

#耳鼻喉科#

-

大拇指根部肉厚部分疼如何止痛

#全科#

-

鼻子两边红红的还脱皮是怎么回事

#耳鼻喉科#