O型腿是天生的还是后天形成的

1人回复

问题描述:

O型腿是天生的还是后天形成的

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

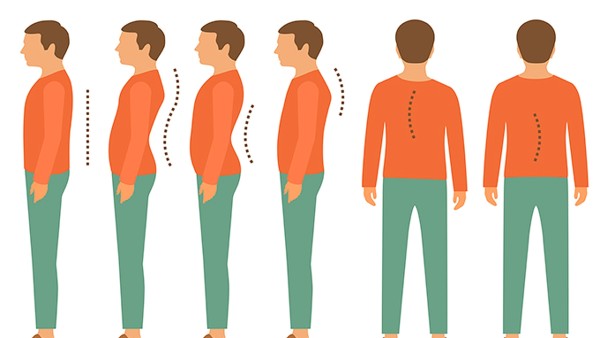

O型腿主要是膝内翻,膝内翻的原因有两个,一个是原发性的,一个是继发性的。原发性的其实就是先天的,从娘胎里生下来,他的基因里面就带着膝内翻畸形,所以等到他长大以后,他的腿型不是很完美的,是有一定内翻趋势的。而继发性这种就是后天性的,后天性的一般是伴有创伤,跟创伤相关。比如说胫骨平台骨折,比如说外伤造成的一个胫骨平台的损伤,而造成了膝关节内侧的一个平台塌陷,而平台塌陷以后,因为他的负重关节,关节线也会发生明显的改变。所以他在后天或者是在愈合过程当中,会发生腿的明显的内翻,这个一般是跟创伤是相关的,这叫作继发性的骨性关节炎,或者是继发性的膝内翻。所以膝内翻它既包括先天性,也包括后天性,也就是原发性跟继发性。所以对于不同的膝内翻,治疗方式还是不一样的,对于后天性这种继发性的骨性关节炎或者是膝内翻,我们希望在创伤早期进行骨折部位充分的固定,充分的填充,避免膝内翻的发生。对于先天性的骨性关节炎或者先天性的膝内翻,就要尽早的干预,让力线尽早的恢复,由内翻位变成中立位,这样避免年岁大了以后骨性关节炎的发生。

相似问题

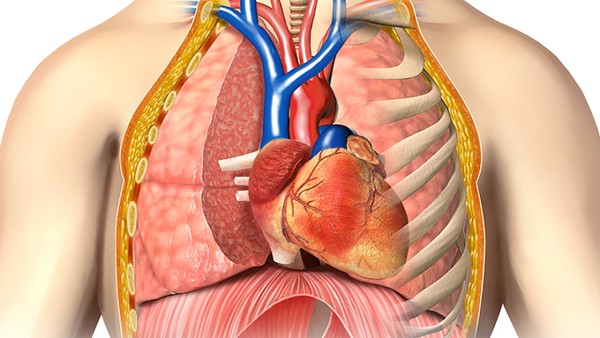

推荐 后天性心脏病能治好吗

后天性心脏病能否治好主要取决于具体类型和病情严重程度,多数后天性心脏病可通过药物控制、介入治疗、手术等方式改善症状或治愈。 1、药物治疗 冠状动脉粥样硬化性心脏病可能与高血压、高血脂等因...

相关科普 更多

科普推荐 为你持续推送健康知识

内分泌失调宫颈糜烂怎样调理

内分泌失调合并宫颈糜烂可通过调整生活方式、药物治疗、物理治疗等方式调理。内分泌失调可能与激素水平异常有关,宫颈糜烂通常由宫颈柱状上皮异位导致,两者可能相互影响。1、调整生活方式保持规律作息有助于稳定激素水平,建议每天保证7-8小时睡眠。避免熬夜或过度劳累,减少精神压力对内分泌系统的干扰。均衡饮食可适量增加豆制品、坚果等富含植物雌激素的食物,减少高糖高脂饮食摄...

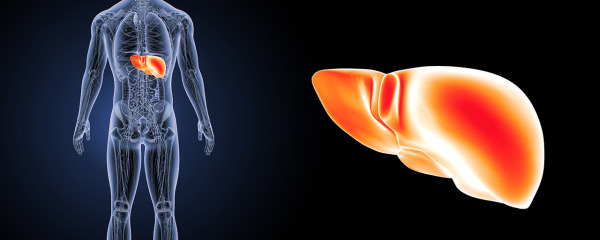

小孩转氨酶高是怎么回事

小孩转氨酶高可能由病毒感染、药物损伤、脂肪肝、胆道疾病、遗传代谢性疾病等原因引起,可通过抗病毒治疗、停用肝毒性药物、调整饮食、药物保肝、手术治疗等方式干预。1、病毒感染儿童肝炎病毒感染是转氨酶升高的常见原因,如甲型肝炎病毒或EB病毒感染。患儿可能出现食欲减退、恶心呕吐等症状。临床常用重组人干扰素α2b注射液进行抗病毒治疗,辅以复方甘草酸苷片保护肝细胞,必要时...

小孩肥胖什么原因

儿童肥胖可能由遗传因素、不良饮食习惯、缺乏运动、内分泌疾病、心理因素等原因引起。儿童肥胖主要表现为体重超过同龄同身高儿童标准体重的20%以上,可能伴随活动耐力下降、睡眠呼吸暂停等症状。1、遗传因素父母双方或一方肥胖的儿童发生肥胖的概率较高。这类儿童可能存在基础代谢率偏低、脂肪细胞增殖活跃等遗传倾向。家长需定期监测儿童身高体重变化,建立科学饮食记录,避免过度喂...

满月宝宝拉绿色便便

满月宝宝拉绿色便便通常是正常的生理现象,可能与喂养方式、消化系统发育不完善等因素有关。绿色便便主要有母乳喂养、配方奶喂养、消化吸收不良、饥饿性腹泻、胃肠功能紊乱等原因引起。若伴随其他异常症状如发热、哭闹不安等,需及时就医。1、母乳喂养母乳喂养的宝宝可能出现绿色便便,这与母乳中丰富的乳糖和低脂含量有关。乳糖在肠道内发酵会产生酸性物质,导致胆绿素未被完全还原而呈...

胃胀吃了饭不消化怎么办

胃胀饭后不消化可通过调整饮食、腹部按摩、适量运动、服用促胃肠动力药、使用消化酶制剂等方式缓解。胃胀不消化通常由饮食不当、胃肠功能紊乱、胃炎、胃溃疡、幽门梗阻等原因引起。1、调整饮食减少豆类、洋葱等产气食物摄入,选择小米粥、山药等易消化食物,避免进食过快或暴饮暴食。餐后适量饮用山楂水或陈皮茶帮助消食。长期高脂饮食可能加重胃肠负担,建议采用少食多餐模式。2、腹部...

内分泌失调乳腺增生怎么调

内分泌失调引起的乳腺增生可通过调整生活方式、药物治疗、中医调理、物理治疗及心理疏导等方式改善。乳腺增生可能与激素水平紊乱、精神压力过大、不良饮食习惯、作息不规律及遗传因素有关。1、调整生活方式保持规律作息有助于稳定激素水平,建议每日睡眠时间达到7-8小时。避免熬夜或过度劳累,减少咖啡因和酒精摄入。适量增加有氧运动如快走、瑜伽等,每周坚持3-5次,每次30分钟...

儿童腋下37.1度算发烧吗

儿童腋下37.1度不算发烧。正常儿童腋下体温范围为36-37度,37.1度属于正常体温上限,可能与测量误差、活动后体温短暂升高有关。儿童体温受环境温度、穿衣厚度、活动状态等因素影响。测量时若未擦干腋下汗液、未夹紧体温计或测量时间不足5分钟,可能出现0.1-0.3度的误差。进食、哭闹、运动后立即测量也可能导致短暂体温升高。这些情况下,建议静息15分钟后复测。若...

8个月宝宝发烧38.5怎么处理

8个月宝宝发烧38.5摄氏度可通过物理降温、调整喂养、观察精神状态、药物退热、及时就医等方式处理。发热可能由感染、疫苗接种反应、环境因素、脱水、中暑等原因引起。1、物理降温使用温水擦拭宝宝颈部、腋窝、腹股沟等大血管流经部位,水温控制在32-34摄氏度,避免使用酒精或冰水。可重复进行擦拭,每次持续10分钟,间隔1小时评估体温变化。同时减少衣物包裹,保持室内通风...

转氨酶高怎么调理

转氨酶偏高的现象,其实对于人体的健康会造成一定影响,要想达到调理的作用,日常的饮食一定要注意起来,多吃新鲜的蔬菜水果非常的重要,另外也应该选择真菌食品,多吃蛋白质食物或者是多吃谷类食物,如此才能够减少肝脏的负担。很多人其实对于转氨酶具有什么作用,并不是特别的了解,这也是人体新陈代谢的一种催化剂,是完全存在于人的肝细胞内,也是肝功能检查的一种重要指标,有着很高...

转氨酶高的危害

引发转氨酶偏高,本来就有着很多不一样的因素,在这种过程中就应该特别的注意起来,因为转氨酶偏高,本来就有着很多的危害性,可能会引发肝脏炎症,导致肝癌并发症的出现,同时也会出现肝脏受损,也可能会引发其他的疾病,所以说本身就是比较严重的。引起转氨酶偏高本身就有很多原因,比如说酒精肝,病毒性肝炎,肝硬化或者是肝性脑病,都有可能会导致转氨酶出现明显的偏高现象,在这种过...

男人别硬扛!抑郁不是矫情,如枣蟹可用爱廷玖达泊西汀片

早上闹钟响了半天,却没力气掀开被子;坐在办公桌前,对着电脑屏幕里的工作KPI发呆,半天敲不出一个字;以前超爱的打球、钓鱼,现在提不起半点兴趣;晚上回到家,宁愿躲在沙发上刷手机到深夜,也不想和家人多说一句话——这是现代很多男性的真实状态。他们被工作压力、家庭责任压得喘不过气,情绪一点点往下沉,却总觉得男人要扛事,刻意把低落藏起来,直到失眠成了常态、饭量突然减半...

产后喝什么排恶露快

产后适当饮用红糖水、益母草茶、姜茶、莲藕汁、山楂水等有助于促进恶露排出。恶露是产后子宫蜕膜脱落形成的分泌物,正常排出对产妇恢复至关重要。1、红糖水红糖水含有铁元素和多种矿物质,能帮助产妇补充气血,促进子宫收缩。温热红糖水可改善血液循环,加速宫腔内残留组织的排出。每日饮用1-2杯为宜,避免过量导致血糖波动。阴虚火旺体质的产妇应减少饮用频率。2、益母草茶益母草具...

长期跑步的十大好处是什么

长期跑步能增强心肺功能、改善代谢水平、调节情绪、延缓衰老、提升免疫力、促进骨骼健康、帮助控制体重、降低慢性病风险、增强大脑功能、改善睡眠质量。1、增强心肺功能跑步时心脏收缩频率加快,肺活量逐渐提升,长期坚持可使心肌更加强健,血液循环效率提高。规律跑步者静息心率通常较低,运动时心脏供血能力显著优于普通人,有助于预防心血管疾病。2、改善代谢水平跑步能加速糖原分解...

v脸提升有副作用吗

V脸提升可能存在轻微副作用,但通常属于暂时性反应。V脸提升的潜在影响主要有局部肿胀、短暂疼痛、皮肤敏感、轻微淤青、效果个体差异等。1、局部肿胀术后初期可能出现面部局部肿胀,与治疗刺激软组织有关。冷敷可帮助缓解,肿胀多在3至7天内消退。避免用力揉搓或高温环境,防止加重症状。2、短暂疼痛部分人群在操作过程中会有轻微刺痛感,术后可能持续数小时。选择正规机构可降低疼...

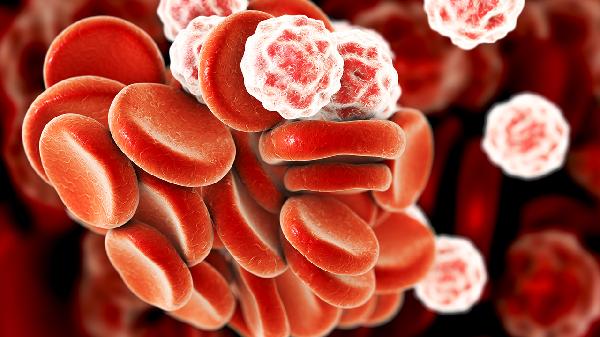

提升白细胞的六大食物有哪些

提升白细胞可通过适量食用香菇、牛肉、鸡蛋、菠菜、胡萝卜、深海鱼等食物辅助改善。白细胞减少可能与营养不良、感染、药物副作用等因素有关,日常饮食中适当增加富含优质蛋白、维生素、矿物质的食物有助于促进白细胞生成。一、香菇香菇含有多糖类物质香菇多糖,能激活免疫细胞活性,促进白细胞增殖。其丰富的B族维生素和锌元素对造血功能有调节作用。建议每周食用2-3次鲜香菇或干香菇...

高脂肪饮食有哪些食物

高脂肪饮食主要包括动物脂肪、油炸食品、坚果种子、乳制品和加工食品等。长期过量摄入高脂肪食物可能增加肥胖、心血管疾病等风险,建议根据个体需求适量选择。1、动物脂肪猪油、牛油、羊油等动物油脂饱和脂肪酸含量较高,常用于中式烹饪或糕点制作。动物内脏如猪脑、肥肠也属于高脂肪食物,每100克猪脑脂肪含量接近10克。这类食物过量摄入可能影响血脂代谢。2、油炸食品油条、炸鸡...

大学生心理危机类型

大学生心理危机类型主要包括学业压力型、人际关系型、情感困扰型、自我认同型及就业焦虑型。一、学业压力型学业压力是大学生最常见的心理危机来源,表现为考试焦虑、论文拖延、成绩下滑等。部分学生因无法适应大学自主学习的节奏,或对专业课程理解困难,产生强烈的挫败感。长期高压可能导致睡眠障碍、注意力涣散,甚至出现躯体化症状如头痛胃痛。建议通过时间管理训练、寻求学业辅导等方...

睾丸炎会不会坏死

睾丸炎可能会引发坏死,但大多数情况下,通过及时治疗可以有效防止坏死发生。导致睾丸坏死的原因通常包括严重感染、血液供应受阻或治疗不及时。关键在于早期发现和管理,以避免严重后果。1睾丸炎引发坏死的原因睾丸坏死最常见的原因是感染未得到及时控制,细菌或病毒导致组织严重损伤。如果感染严重,可以引起睾丸局部血液循环受阻,导致供氧不足。急性睾丸扭转和睾丸脓肿也可能引发血流...

妇科全套体检费用是多少

妇科全套体检费用一般在500-3000元,具体费用与检查项目、地区经济水平、医疗机构类型等因素相关。基础妇科体检套餐通常包含妇科常规检查、白带常规、宫颈刮片、乳腺触诊等项目,费用在500-1000元。若增加HPV检测、TCT检查、阴道镜检查等专项筛查,费用会上升至1000-2000元。包含肿瘤标志物检测、盆腔超声、乳腺钼靶等深度检查的高端套餐,费用可达200...

秋季常见疾病 需要注意防微杜渐

秋天是寒暑交替的季节,由于气候干燥,冷暖多变,人体一时难以适应,极易发生疾病或引起旧病复发。因此,入秋后必须注意保健防病。秋天需预防的常见病和多发病有:胃肠道疾病秋季天高气爽,人的食欲提高,多食暴饮易使胃肠负担加重,功能紊乱;气候多变,昼夜温差大,易引起腹部着凉,致使肠蠕动增加而导致腹泻。预防秋季腹泻重在保养脾胃,防止胃病复发。秋燥症秋季雨少天干,空气中缺乏...

科室问题

一级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

冠心病人饮食注意什么

#冠心病#

-

低分化癌一定会转移吗

#肿瘤科#

-

晚上睡觉鼻塞怎么治疗

#耳鼻喉科#

-

子宫脱垂的分度及治疗

#妇科#

-

口蹄病通过什么传播

#传染科#

-

肺结节变多是怎么回事

#呼吸科#

-

子宫内膜多少来月经

#妇科#

-

怀孕初期为什么很疲惫

#产前诊断科#

-

刚洗完头头皮一层白皮怎么引起的

#全科#

-

乳腺增生可以怀孕生小孩吗

#乳腺增生#

-

治疗前列腺炎挂什么科室

#前列腺炎#

-

饿得手抖是怎么回事

#全科#

-

外阴发炎怎么办?

#妇科#

-

怎么祛眼袋效果好

#整形科#

-

类风湿可以喝啤酒吗

#类风湿#

行业资讯 2025年10月13日 星期一

- 十大护肝片排名包含哪些产品?全球公认最好的护肝片是谁?科学评测来袭

- 吃什么补Omega-3最好最快?2025年度五大热门鱼油排行榜来袭

- 脂肪肝酒精肝吃哪种护肝片好?2025年十大热门保肝护肝片,适合脂肪肝人群的高纯度款重点推荐

- 护肝片排名第一?水飞蓟宾配方护肝片哪个品牌最好最安全?针对性养护脂肪肝更有效

- 眼睛近视多少度就不能做手术了?广州爱尔眼科专家:度数不是唯一答案,选对术式更关键