听说痔疮与肠癌很像,很容易弄错,它们有什么样的区别吗?

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

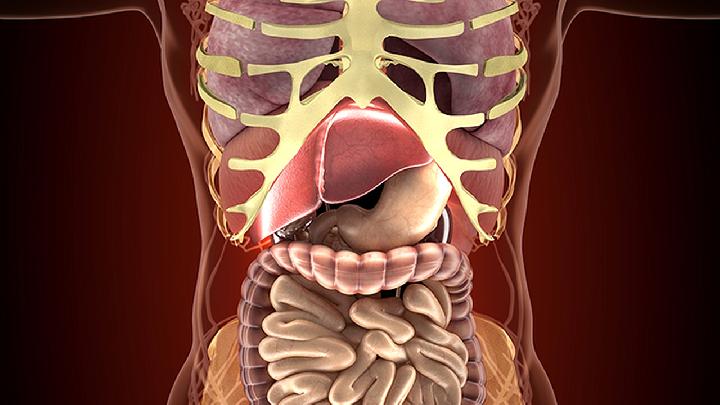

您好,痔疮是临床上常见的肠肛门疾病,主要见于成年人,并且随着年龄增长而发病率增加。痔疮的临床表现是大便时有鲜血,或有肿块从肛门脱出。根据发生的部位不同,痔疮有外痔和内痔之分,大多数痔疮不需要做任何治疗,对人的身体健康也无多大影响。

肠癌是消化道发生率较高的恶性肿瘤,如不及早诊治,可危及生命。 为了能早期发现肠癌,建议大家在生活中要注意以下几个方面:

1.排便习惯改变。排便习惯改变是肠癌最早出现也是最常见的症状。由于癌肿的刺激,病人可在短期内出现无明显原因的大便次数增多或便秘与腹泻交替出现,有排便不尽的感觉。随着病程发展、病灶增大,癌肿可阻塞直肠出口,引起便秘、大便变细或变形、腹胀等症状。

2.大便性状改变。出现大便变稀、大便带血和黏液。80%~90%的肠癌可有便血,血液呈鲜红或暗红色,常混有黏液或脓液。有时在粪便中可见到脱落的肿瘤组织,但这时往往已不是早期。

3.早期就诊。患者一旦发现上述症状,应立即到医院检查,就诊时要注意不要轻易相信医生没有进行检查所得出的结论,如痔疮或菌痢等。如医生没有要求做检查,病人不妨自己提出。一般说来,直肠指检能发现75%以上的肠癌,简单的乙状结肠镜检查几乎能发现所有的肠癌。

4.认真对待。有许多病人可能羞于检查或怕检查带来的痛苦,在医生开出检查单后拿着单子不做检查,从而延误了早期发现的时机,这类例子在临床上也不少见。

欢迎点击访问飞华健康网肠癌专题: http://www.fh21.com.cn/zhongliu/ca/

相似问题

推荐 一挠就有出血点很像刮痧是怎么回事

皮肤一挠就出现出血点类似刮痧痕迹,可能由毛细血管脆性增加、过敏性紫癜、血小板减少、维生素缺乏或机械性损伤等原因引起。

1、毛细血管脆性增加:毛细血管壁结构异常或弹性下降时,轻微摩擦即可导致破裂出血。常见于长期服用糖皮质激素者、老年人或维生素C缺乏人群。建议避免搔抓,可通过毛细血管脆性试验确诊,必要时补充维生素C或芦丁改善血管通透性。

2、过敏性紫癜:免疫复合物沉积引发的血管炎会导致皮下出血,表现为对称性紫红色瘀点。多与感染、食物过敏或药物反应有关。需检测尿常规排除肾损害,急性期需卧床休息,严重时需使用抗组胺药或免疫抑制剂。

3、血小板减少:血小板数量低于50×10⁹/L时易出现自发性出血点,常见于特发性血小板减少性紫癜、再生障碍性贫血等疾病。伴随牙龈出血或月经量增多症状,需骨髓穿刺明确病因,治疗包括糖皮质激素、免疫球蛋白或促血小板生成素。

4、维生素K缺乏:维生素K参与凝血因子合成,缺乏时表现为凝血功能障碍。多见于长期抗生素使用、胆道梗阻或新生儿出血症。可通过凝血酶原时间检测诊断,治疗需补充维生素K或调整肠道菌群。

5、机械性损伤:皮肤受外力摩擦后真皮层毛细血管破裂,形成线状排列的出血点。常见于皮肤干燥、湿疹或过度搔抓者。建议保持皮肤湿润,避免使用碱性洗剂,瘙痒明显时可冷敷缓解。

日常需避免剧烈搔抓或热水烫洗,穿着柔软棉质衣物减少摩擦。饮食多摄入富含维生素C的柑橘类水果、猕猴桃,以及含维生素K的菠菜、西兰花等深绿色蔬菜。若出血点持续增多、伴随发热或关节肿痛,需及时排查血液系统疾病或自身免疫性疾病。血小板计数持续低于30×10⁹/L时需警惕颅内出血风险。

痔疮与肠癌最明显区别

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

子宫肌瘤术后保养应该吃什么

#子宫肌瘤#

-

颅底凹陷症是什么原因引起的

#神经内科#

-

宝宝长牙牙龈红肿溃疡怎么办

#消化内科#

-

身上不规律肌肉跳动挂什么科

#骨科#

-

判断新生儿是否手足口的方法

#手足口病#

-

必利劲多少钱一盒

#全科#

-

尿道口留白色液体原因有哪些

#泌尿外科#

-

人流后需要休息多长时间最好

#人流#

-

抗甲状腺蛋白抗体高怎么回事

#肿瘤内科#

-

小便验血有隐血是怎么回事

#全科#

-

一直打喷嚏的感冒是什么感冒

#感冒#

-

外伤性脑出血后遗症潜伏期多久

#神经内科#

-

吃雌二醇地屈孕酮片会来月经吗

#妇科#

-

怀孕前期流褐色分泌物怎么回事

#产前诊断科#

-

高血压盐的每日摄入量是多少

#高血压#