血脂稠和血脂高的区别

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

血脂稠和血脂高是两种不同的概念,分别涉及血液黏稠度和血脂水平的变化。血脂稠通常与血液黏稠度增加有关,可能与脱水、高脂饮食、缺乏运动等因素相关;血脂高则是指血液中脂质成分如胆固醇、甘油三酯异常升高,可能与遗传、饮食不当、代谢异常等因素有关。两者在表现和干预措施上存在差异,但都与心血管健康密切相关。

1、血液黏稠度:血脂稠主要反映血液黏稠度增加,与血液中红细胞、血小板等成分增多或血浆水分减少有关。这种情况可能导致血液循环不畅,增加血栓风险。改善措施包括多饮水、减少高脂饮食、增加有氧运动等。

2、血脂水平:血脂高是指血液中胆固醇、甘油三酯等脂质成分异常升高,可能与遗传因素、高脂饮食、肥胖等有关。血脂高是心血管疾病的重要危险因素,需通过饮食控制、药物治疗等方式干预。

3、表现差异:血脂稠可能表现为头晕、乏力、视力模糊等症状,而血脂高通常无明显症状,但长期可能导致动脉粥样硬化、冠心病等严重疾病。血脂稠的症状更多与血液循环有关,血脂高的危害则更多体现在血管健康。

4、饮食干预:血脂稠患者应多摄入水分,减少高脂、高糖食物,增加富含纤维的蔬菜水果。血脂高患者需严格控制饱和脂肪和胆固醇的摄入,选择低脂乳制品、瘦肉、鱼类等健康食品。

5、运动调节:血脂稠患者可通过适量有氧运动如快走、游泳改善血液循环,降低血液黏稠度。血脂高患者需坚持规律运动,如每周150分钟的中等强度有氧运动,有助于降低血脂水平。

血脂稠和血脂高的管理均需从饮食、运动等多方面入手。血脂稠患者应注重补充水分,避免高脂饮食,增加有氧运动;血脂高患者需严格控制脂肪摄入,选择低脂食品,坚持规律运动。饮食上,建议多摄入富含纤维的食物,如燕麦、豆类、绿叶蔬菜;运动方面,可选择快走、游泳、骑自行车等有氧运动,每周至少进行150分钟。同时,定期监测血脂水平和血液黏稠度,及时调整生活方式,必要时在医生指导下进行药物治疗,以维护心血管健康。

相似问题

推荐 血脂高和脂肪肝的区别是什么

血脂高与脂肪肝是两种不同的代谢异常疾病,主要区别在于病变部位和临床表现。血脂高指血液中甘油三酯、胆固醇等脂质成分超标,而脂肪肝是肝脏细胞内脂肪堆积超过正常比例。

1、病变部位:

血脂高属于血液系统异常,表现为血浆中低密度脂蛋白胆固醇升高或高密度脂蛋白胆固醇降低。脂肪肝则是肝脏实质细胞发生脂肪变性,通过超声检查可见肝脏回声增强。

2、发病机制:

血脂高主要与脂质代谢酶活性异常、载脂蛋白功能缺陷有关。脂肪肝多因肝脏脂肪酸氧化减少、甘油三酯合成增加导致,长期饮酒或肥胖是常见诱因。

3、临床表现:

血脂高早期常无特异性症状,严重时可出现黄色瘤或动脉硬化体征。脂肪肝患者可能出现右上腹隐痛、乏力,转氨酶轻度升高是典型实验室表现。

4、诊断方法:

血脂高需通过空腹静脉血检测血脂四项确诊。脂肪肝诊断依赖超声、CT等影像学检查,必要时需进行肝穿刺活检明确脂肪变性程度。

5、并发症差异:

血脂高易引发动脉粥样硬化、冠心病等心血管疾病。脂肪肝可能进展为脂肪性肝炎、肝纤维化,严重者会导致肝硬化。

日常需控制总热量摄入,减少动物脂肪和精制碳水化合物的摄取。建议每周进行150分钟中等强度有氧运动,如快走、游泳等。定期监测肝功能与血脂指标,合并肥胖者应将体重控制在合理范围。避免饮酒及使用肝毒性药物,保证每日7-8小时优质睡眠有助于代谢调节。

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

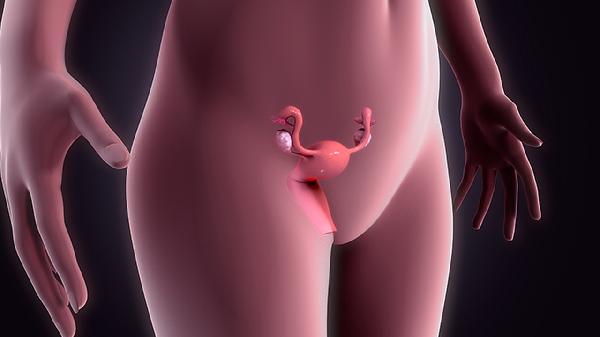

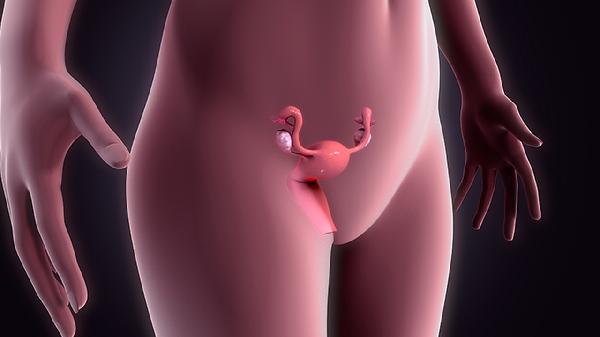

子宫内膜异位症中医疗法

#子宫内膜异位症#

-

洗眼液可以洗美瞳吗

#整形科#

-

诊断三叉神经痛的方法

#三叉神经痛#

-

碘伏能促进伤口愈合吗

#普外科#

-

椎基底动脉供血不足的原因

#全科#

-

腺样体增生手术的护理

#口腔科#

-

正性肌力药有哪些

#药剂科#

-

溃疡性结肠炎并发症怎么办

#中医内科#

-

头皮银屑病的原因

#皮肤科#

-

孕晚期宫缩频繁怎么回事

#产科#

-

5个月宝宝身高体重标准

#骨科#

-

小腿像被铁球击中怎么回事

#骨科#

-

宝宝头上有个软包怎么回事

#儿科#

-

感冒会引起肺炎吗

#肺炎#

-

左脚大拇脚趾头疼怎么回事

#全科#