腰间盘突出保守治疗失败应该咋处理

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

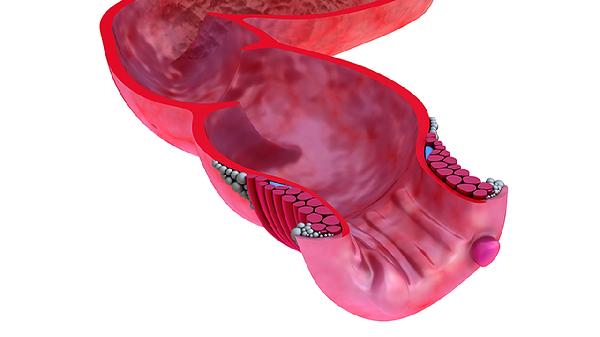

腰椎间盘突出保守治疗失败后,通常需根据病情进展选择微创介入治疗或手术治疗。主要处理方式有硬膜外腔注射、椎间孔镜髓核摘除术、开放椎间盘切除术、脊柱融合术、人工椎间盘置换术。

1、硬膜外腔注射硬膜外腔注射适用于神经根压迫症状明显但未出现肌力下降的患者。该治疗通过向硬膜外腔注入糖皮质激素和局部麻醉药混合物,可快速缓解神经根水肿和炎症反应。操作需在影像引导下准确定位,治疗后需保持卧床休息1-2天。部分患者可能出现短暂性头痛或血压波动,通常24小时内自行缓解。

2、椎间孔镜髓核摘除术椎间孔镜髓核摘除术是当前主流的微创手术方式,适用于单侧神经根受压的病例。手术通过7毫米切口置入内窥镜,在可视化条件下摘除突出髓核组织。术后第二天即可下床活动,住院周期缩短至3-5天。该术式对椎管内结构干扰小,但存在术中出血影响视野、术后神经根粘连等风险。

3、开放椎间盘切除术开放椎间盘切除术适用于多节段突出或合并椎管狭窄的复杂病例。传统后路手术可充分显露椎管内结构,彻底清除病变髓核并扩大神经根管。术后需佩戴腰围保护4-6周,存在切口感染、硬膜撕裂等并发症风险。随着微创技术发展,该术式应用比例已显著下降。

4、脊柱融合术脊柱融合术针对椎间盘退变严重伴节段性不稳的患者。通过植入椎弓根螺钉和融合器实现病变节段固定,消除异常活动引发的疼痛。手术可能改变邻近节段生物力学负荷,加速邻椎退变。术后需严格避免弯腰负重3个月,骨性融合通常需要6-12个月。

5、人工椎间盘置换术人工椎间盘置换术能保留手术节段活动度,适用于年轻患者单节段病变。金属-聚乙烯或金属-金属假体可模拟正常椎间盘功能,降低邻椎病发生概率。手术对术者操作精度要求较高,存在假体移位、下沉等远期并发症风险。术后需循序渐进进行腰背肌功能锻炼。

术后康复期应避免久坐久站,使用符合人体工学的腰垫支撑腰椎。每日进行腰背肌等长收缩训练和腹横肌激活练习,水中步行训练可减轻脊柱负荷。控制体重在合理范围,戒烟以促进组织修复。定期复查MRI评估手术效果,如出现下肢放射痛加重或大小便功能障碍需立即就诊。饮食注意补充优质蛋白和维生素D,促进骨骼肌肉修复。

相似问题

推荐 腰间盘突出病人可以采用侧卧位吗

治疗腰间盘突出的两种方法 腰间盘突出保守治疗怎么做

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

耳朵眼流水是怎么回事

#耳鼻喉科#

-

药流后淋漓不尽的原因

#产科#

-

山楂茶对于高血压有帮助吗?

#高血压#

-

看电脑眼睛疼怎么解决

#神经内科#

-

洗牙会不会损伤牙齿

#口腔科#

-

怀孕初期有点血褐色是因为什么

#产前诊断科#

-

多囊怎么促排

#检验科#

-

什么是肝细胞型肿瘤?

#肿瘤内科#

-

女子不孕是怎么引起的

#生殖医学科#

-

昨晚用的电蚊香液,早上起来之后头晕,想吐

#神经内科#

-

老人心肌缺血怎么办

#心肌缺血#

-

阴道镜检查可以发现肿瘤吗?

#检验科#

-

妇科B超多长时间检查一次

#检验科#

-

春季皮肤过敏红痒怎么办

#皮肤科#

-

吃哪些食物对心脏病患者有帮助

#心脏病#

行业资讯 2025年10月20日 星期一

- NMN哪个牌子口碑最好?2025年十大口碑NMN品牌热门榜推荐,成分与技术双管齐下

- 护肝片排行第一名官方旗舰店,哪款保肝护肝产品最受欢迎?护肝片最好最安全的品牌肝益莱

- NMN哪个牌子效果最好?2025年十大热门口碑NMN品牌排名,想快速改善就用高活

- 护肝片哪个牌子效果最好?2025年全球护肝片口碑前十推荐,疏肝成分助眠护肝两不误

- NMN哪个牌子最好?2025年官方旗舰店NMN抗衰口碑品牌排行,靶向激活NAD+的10款标杆级配方