产后拉肚子是什么原因引起的

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

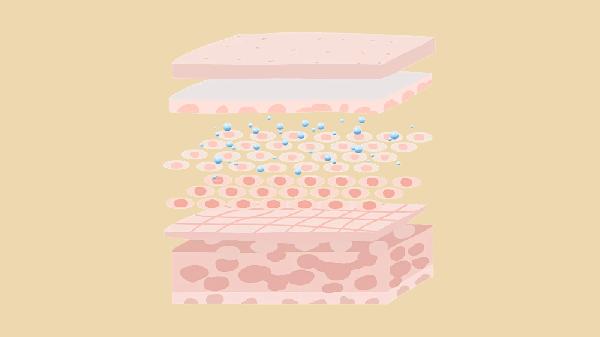

产后拉肚子可能与饮食不当、激素变化、胃肠功能紊乱、感染、药物副作用等因素有关。产后腹泻通常表现为排便次数增多、粪便稀薄,可能伴随腹痛、乏力等症状。建议及时就医明确病因,避免自行用药。

1、饮食不当产后身体虚弱时过量食用生冷、油腻或变质食物可能刺激胃肠黏膜。哺乳期高蛋白饮食突然增加也可能导致消化负担加重。建议家长调整饮食结构,选择易消化的粥类、蒸煮蔬菜,避免进食冰箱直接取出的食物。若腹泻持续,可遵医嘱使用蒙脱石散、双歧杆菌三联活菌胶囊或口服补液盐缓解症状。

2、激素水平波动分娩后雌激素和孕激素水平急剧下降,可能影响肠道神经调节功能。这种生理性改变通常伴随肠蠕动亢进,多在产后1-2周自行缓解。哺乳时催产素分泌可能加重肠痉挛,建议少量多次饮用温水,腹部保暖,必要时使用枯草杆菌二联活菌颗粒调节菌群。

3、胃肠功能失调妊娠期子宫压迫导致的肠道位置改变,产后尚未完全复位可能引发蠕动异常。剖宫产麻醉药物残留也可能暂时抑制肠神经功能。表现为腹泻与便秘交替出现,可尝试热敷腹部促进血液循环,遵医嘱服用酪酸梭菌活菌散或复合乳酸菌胶囊。

4、病原体感染产褥期免疫力降低时,进食被大肠杆菌、轮状病毒污染的食物易引发感染性腹泻。此类情况多伴随发热、黏液便,需进行大便常规检查。确诊细菌感染可使用头孢克肟颗粒,病毒感染则需配合利巴韦林颗粒,同时注意补充电解质。

5、药物因素部分产妇服用促子宫收缩药物如卡前列甲酯栓或抗生素可能引发肠道菌群失衡。铁剂补充过量也会刺激肠黏膜导致渗透性腹泻。出现药物相关性腹泻时应及时告知可能需要更换为琥珀酸亚铁片或调整用药方案。

产后腹泻期间需保持会阴清洁,每次排便后建议用温水冲洗。哺乳期应注意补充分水,每日饮用2000毫升以上淡盐水或米汤。饮食采用低渣流质过渡到半流质,避免牛奶、豆类等产气食物。若出现持续水样便、血便或脱水症状,应立即就医进行大便培养和血常规检查。恢复期可适当补充含锌食物如牡蛎、瘦肉,帮助肠黏膜修复。

相似问题

推荐 产后老拉肚子是什么原因

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

精神分裂症电疗的方法

#精神科#

-

血压血糖高能喝酸奶吗

#血液科#

-

躁郁症发作怎么办

#心理咨询科#

-

高度鳞状上皮内病变hsil严重吗

#全科#

-

2岁宝宝散光怎么办

#眼科#

-

一旦使用吗啡便需要终身使用吗

#全科#

-

阑尾炎的治疗方法

#阑尾炎#

-

急性前列腺炎是怎么引起的

#前列腺炎#

-

得了乳腺癌不做手术可以治愈吗

#乳腺癌#

-

做漏斗胸检查ct吗

#小儿外科#

-

脸上起小红疙瘩过敏痒是怎么回事

#风湿免疫科#

-

智齿痛一定要拔吗

#口腔科#

-

怀孕三个月有哪些反应

#产前诊断科#

-

肾阳虚的运动治疗方法是什么

#中医内科#

-

为什么有人会近视

#眼科#

行业资讯 2025年09月09日 星期二

- 研究发现:每天运动后就洗澡的人,用不了多久,身体或有3变化

- 医生直言:经常不吃豆类,除了避免痛风,或还可以缓解这5个问题

- 甲状腺有结节?别慌,多吃“五绿、四白”,结节也许慢慢好转!

- 从心梗到心衰,我们的心脏承受了什么?3种变化才是关键!

- 痛风频发背后,豆制品真是“元凶”?这些高嘌呤食物更需警惕