冠心病介入治疗的并发症有哪些

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

冠心病介入治疗的并发症主要有血管损伤、支架内血栓形成、对比剂肾病、心律失常、出血等。

1、血管损伤:

介入治疗过程中导管或导丝可能损伤血管内膜,导致血管夹层或穿孔。轻者可表现为局部血肿,严重时可能引发心包填塞。术后需密切监测血压及穿刺部位情况,必要时通过血管修复手术处理。

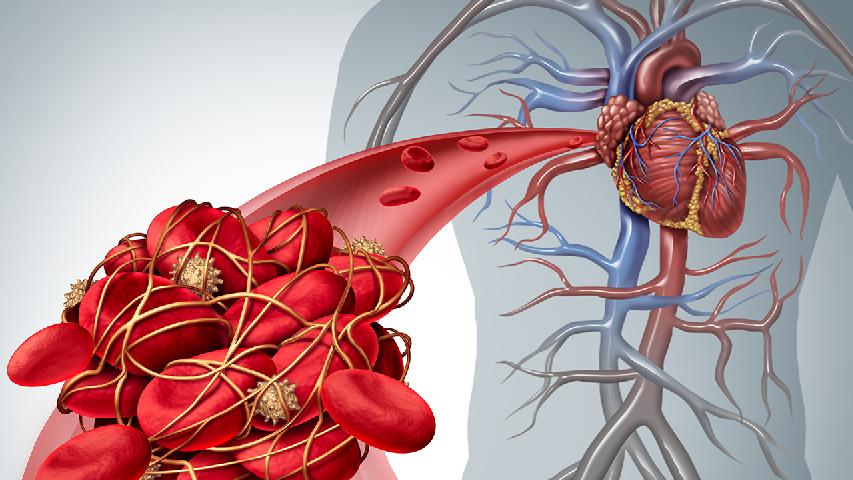

2、支架内血栓形成:

支架植入后1-30天内可能发生急性或亚急性血栓,与抗血小板药物抵抗、支架贴壁不良有关。患者突发胸痛伴心电图ST段抬高时需紧急冠状动脉造影,可采用血栓抽吸或球囊扩张处理。

3、对比剂肾病:

含碘对比剂可能引发肾功能损伤,多见于基础肾功能不全、糖尿病患者。表现为术后48小时内血清肌酐上升,通过水化治疗、限制造影剂用量可降低风险,严重者需血液净化治疗。

4、心律失常:

导管刺激或心肌缺血可能诱发室性早搏、室速等心律失常,严重时可出现心室颤动。术中需持续心电监护,备好除颤设备,多数过性心律失常无需特殊处理,持续发作者需抗心律失常药物或电复律。

5、出血:

抗凝治疗可能导致穿刺部位出血或消化道出血,表现为局部血肿、呕血或黑便。轻度出血可通过压迫止血,严重出血需输注血小板或凝血因子,必要时暂停抗血小板药物。

术后应保持穿刺部位清洁干燥,避免剧烈运动1周。饮食以低盐低脂为主,多摄入富含膳食纤维的蔬菜水果预防便秘。遵医嘱规律服用抗血小板药物,定期复查凝血功能。出现胸痛、心悸、呕血等异常症状时需立即就医。控制血压血糖在达标范围,戒烟限酒有助于减少血管并发症风险。术后3-6个月进行心脏康复训练可改善心肺功能。

相似问题

推荐 冠心病患者做支架后要注意什么

冠心病患者支架术后需注意长期用药管理、生活方式调整、定期复查、心理调适及警惕并发症。支架术后护理重点包括规律服药、饮食控制、适度运动、监测指标和情绪疏导。

1、长期用药:

支架术后需严格遵医嘱服用抗血小板药物如阿司匹林肠溶片、硫酸氢氯吡格雷片防止支架内血栓形成,同时配合他汀类药物如阿托伐他汀钙片稳定斑块。部分患者需使用β受体阻滞剂或血管紧张素转换酶抑制剂控制基础疾病,不可擅自停药或调整剂量。

2、饮食控制:

采用低盐低脂的地中海饮食模式,每日食盐摄入不超过5克,避免动物内脏、肥肉等高胆固醇食物。增加深海鱼类、坚果等富含ω-3脂肪酸的食物,每日蔬菜摄入不少于500克,烹饪方式以蒸煮为主,严格控制反式脂肪酸摄入。

3、运动康复:

术后1-3个月在医生指导下进行有氧运动,如每周5次30分钟的快走或骑自行车,运动时心率控制在220-年龄×60%-70%范围。避免剧烈对抗性运动,运动前后需充分热身,出现胸痛气促立即停止活动。

4、指标监测:

每周测量血压2-3次并记录,维持血压低于140/90毫米汞柱。每3个月检查血脂四项,低密度脂蛋白胆固醇需控制在1.8毫摩尔/升以下。定期检测血糖,糖尿病患者糖化血红蛋白应低于7%。出现牙龈出血、黑便等出血症状及时就医。

5、心理调适:

术后易出现焦虑抑郁情绪,可通过正念冥想、呼吸训练缓解压力。参加心脏康复课程学习疾病知识,家属应给予情感支持但避免过度保护。睡眠障碍患者可进行认知行为治疗,严重心理问题需专科干预。

支架术后患者需建立健康档案记录用药、血压、血脂等数据,随身携带急救卡片注明手术信息和用药清单。冬季注意保暖避免冷空气诱发心绞痛,旅行时携带硝酸甘油片等急救药物。戒烟并避免二手烟暴露,限制酒精摄入每日不超过25克。每6个月进行冠状动脉CT或运动负荷试验评估支架情况,出现胸痛持续不缓解、晕厥等症状立即拨打急救电话。

相关科普 更多

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

宝宝高烧39℃多没有感冒症状怎么办

#感冒#

-

孩儿乐产品吃了管用不

#全科#

-

漏尿是什么原因引起的应该怎么治

#泌尿外科#

-

格林巴利综合征特殊类型

#小儿神经内科#

-

一个多月的婴儿总是放屁怎么回事

#儿科#

-

吃完避孕药一周后出血怎么回事

#计划生育科#

-

预防成人多动症最有效的方法

#多动症#

-

被鱼骨头卡住了怎么办

#全科#

-

肝硬化大量放腹水时易诱发什么

#肝硬化#

-

半夜腿抽筋早上腿疼是怎么回事

#骨科#

-

前列腺增生手术后几天可以拔尿管

#前列腺增生#

-

ptsd和抑郁症的区别

#抑郁症#

-

锁骨骨折内固定后多久可以活动

#骨伤科#

-

女人膀胱增厚是什么原因

#男科#

-

男孩子腰疼怎么办

#针灸科#

行业资讯 2025年05月14日 星期三

- 初心不改,让人们轻松聆听——立聪堂举办30周年庆暨第10届“助听使者”活动

- 博腾生物与华隆生物达成战略合作,加速MATC细胞药物开发,突破实体瘤治疗瓶颈

- 学术创新 科普破圈 | 洞见乳腺癌诊疗进展 遇见乳腺健康科普闪亮作品

- 以创新树标杆,以责任赢未来!百德福在第十二届世界健康产业大会上荣获多项荣誉!

- 膝盖外侧弯曲疼痛的原因有哪些