活化部分凝血活酶时间偏低怎么回事

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

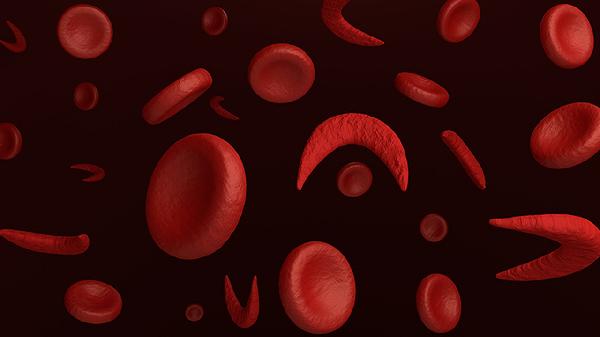

活化部分凝血活酶时间偏低可能由遗传性凝血因子缺乏、肝脏疾病、维生素K缺乏、抗凝药物使用、弥散性血管内凝血等原因引起,可通过补充凝血因子、治疗原发病、调整药物、补充维生素K等方式治疗。

1、遗传因素:遗传性凝血因子缺乏可能导致活化部分凝血活酶时间偏低,常见于血友病A或B。这类疾病通常表现为自发性出血或轻微外伤后出血不止。治疗上需定期补充缺失的凝血因子,如凝血因子VIII或IX,剂量根据病情严重程度调整。

2、肝脏疾病:肝脏是合成凝血因子的主要器官,肝脏疾病如肝硬化、肝炎等可能导致凝血因子合成减少,从而引起活化部分凝血活酶时间偏低。患者常伴有黄疸、腹水等症状。治疗需针对原发病,如抗病毒治疗、保肝治疗等,必要时可输注新鲜冰冻血浆补充凝血因子。

3、维生素K缺乏:维生素K是合成凝血因子的必需物质,缺乏可能导致活化部分凝血活酶时间偏低。常见于长期使用抗生素、吸收不良综合征等。患者可能出现皮肤瘀斑、牙龈出血等症状。治疗需补充维生素K,可口服维生素K1片剂,每日10-20mg,或肌肉注射维生素K1注射液,每日10mg。

4、抗凝药物:长期使用抗凝药物如华法林可能导致活化部分凝血活酶时间偏低。这类药物通过抑制维生素K依赖的凝血因子合成发挥作用。患者需定期监测凝血功能,必要时调整药物剂量,如华法林每日剂量根据INR值调整在2-3mg之间。

5、弥散性血管内凝血:DIC是一种严重的凝血功能障碍,可能导致活化部分凝血活酶时间偏低。常见于严重感染、创伤、恶性肿瘤等。患者常表现为广泛出血和微血栓形成。治疗需针对原发病,同时补充凝血因子和血小板,如输注新鲜冰冻血浆、冷沉淀、血小板等。

日常护理中,患者应避免剧烈运动和可能造成外伤的活动,保持良好的生活习惯,定期监测凝血功能。饮食上可适当增加富含维生素K的食物,如绿叶蔬菜、动物肝脏等。同时,保持心情愉悦,避免精神压力过大,有助于维持凝血功能的稳定。若出现异常出血或其他不适症状,应及时就医,接受专业治疗。

相似问题

推荐 嗜酸性粒细胞偏低

活化部分凝血活酶时间偏低的原因

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

老年人心脏早搏怎么办

#早搏#

-

脚半夜痒是怎么回事

#全科#

-

开塞露加什么擦脸美白

#整形科#

-

妄想症是精神病几级

#精神科#

-

一个月婴儿干呕是怎么回事

#消化内科#

-

血小板减少是什么原因造成的

#全科#

-

更年期的症状有哪些

#妇科#

-

尿道下裂手术可以一次完成吗

#泌尿外科#

-

尿毒症男性还能不能生孩子

#尿毒症#

-

糖尿病酮症酸中毒与高渗性昏迷鉴别

#急诊科#

-

白带白细胞2+怎么回事怎么办

#血液科#

-

老年人哮喘饮食要注意什么

#哮喘#

-

什么情况下需要做肠镜检查

#检验科#

-

2023吡咯替尼多少钱一盒

#全科#

-

双氧水能治口腔溃疡吗 揭秘口腔溃疡的常用药

#口腔溃疡#

行业资讯 2025年08月10日 星期日

- 一到半夜就胃反酸烧心?降胃气是关键,清肝才是治本!

- 裂纹舌是胃癌前兆?两者的关系并非如此简单,调理应抓住一个重点

- 一文帮你读懂:腰痛是不是肾出问题了?

- 早睡可能影响寿命!再三提醒:过了55岁,睡觉“四不要”得牢记

- 为什么“胃癌”越来越多?医生劝说:改掉这4个习惯,胃会感谢你