血栓是怎么形成的

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

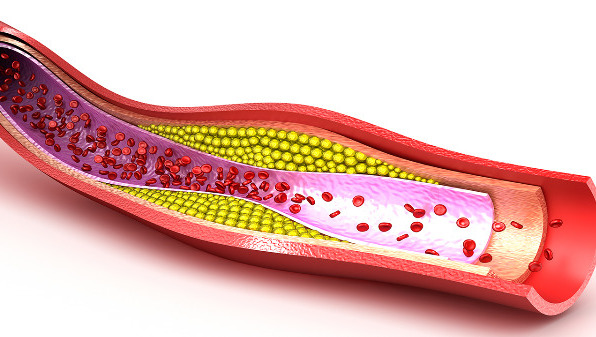

血栓的形成可能与血管损伤、血流缓慢、血液高凝状态、遗传因素、疾病影响等因素有关。血管内皮损伤后,血小板会聚集在损伤部位,形成初步的血栓;血流缓慢或淤滞时,血液中的凝血因子更容易聚集,增加血栓风险;血液高凝状态可能与脱水、感染、肿瘤等因素有关;遗传性凝血障碍如抗凝血酶缺乏症也可能导致血栓形成;疾病如动脉粥样硬化、糖尿病、高血压等也会增加血栓风险。

1、血管损伤:血管内皮受损后,血小板会迅速聚集在损伤部位,释放凝血因子,启动凝血过程。日常生活中应避免外伤,积极控制高血压、糖尿病等慢性疾病,减少血管损伤风险。

2、血流缓慢:长时间保持同一姿势,如久坐、久卧,会导致下肢血流缓慢,增加血栓风险。建议每隔一小时起身活动,进行腿部伸展运动,促进血液循环。

3、血液高凝:脱水、感染、肿瘤等因素可能导致血液黏稠度增加,形成高凝状态。保持充足的水分摄入,每日饮水1500-2000毫升,有助于稀释血液,降低血栓风险。

4、遗传因素:遗传性凝血障碍如抗凝血酶缺乏症、蛋白C或蛋白S缺乏症等,可能导致血栓形成。有家族史的人群应定期进行凝血功能检查,必要时在医生指导下使用抗凝药物。

5、疾病影响:动脉粥样硬化、糖尿病、高血压等疾病会损伤血管内皮,增加血栓风险。积极控制基础疾病,定期监测血压、血糖、血脂水平,必要时服用抗血小板药物如阿司匹林、氯吡格雷等。

预防血栓形成,日常生活中应注意饮食均衡,减少高脂肪、高糖食物的摄入,增加富含膳食纤维的蔬菜水果;适度运动,如快走、游泳等有氧运动,每周至少150分钟;避免长时间保持同一姿势,定期活动身体;戒烟限酒,保持良好的生活习惯;对于高危人群,可在医生指导下使用抗凝药物,如华法林、利伐沙班等。

相似问题

推荐 年轻人为什么会颅内静脉窦血栓

年轻人颅内静脉窦血栓可能由脱水、感染、药物、血液高凝状态、外伤等原因引起,可通过抗凝治疗、溶栓治疗、手术治疗等方式改善。

1、脱水:长时间未摄入足够水分会导致血液黏稠度增加,容易形成血栓。建议每日饮水1500-2000毫升,避免长时间处于高温环境。

2、感染:头颈部感染如中耳炎、鼻窦炎等可能引发静脉窦炎症,导致血栓形成。及时治疗感染,使用抗生素如阿莫西林500mg每日三次,头孢克肟200mg每日两次。

3、药物:口服避孕药、激素类药物可能增加血液凝固风险。建议在医生指导下调整用药,避免长期使用高剂量激素。

4、血液高凝状态:遗传性或获得性凝血功能障碍如抗磷脂抗体综合征、蛋白C缺乏症等可导致血栓。需定期监测凝血功能,必要时使用抗凝药物如华法林2.5mg每日一次,利伐沙班10mg每日一次。

5、外伤:头部外伤可能导致静脉窦损伤,诱发血栓形成。避免头部剧烈碰撞,外伤后及时就医检查。

年轻人颅内静脉窦血栓的预防需从生活方式入手,保持充足水分摄入,避免长时间久坐,适当进行有氧运动如快走、游泳。饮食上增加富含纤维的食物如全谷物、蔬菜,减少高脂肪、高糖食物摄入。定期体检,及时发现并处理潜在风险因素。

血栓是什么 血栓的形成因素

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

化疗后白细胞低怎么办

#血液科#

-

不孕不育女性原因有哪些

#生殖医学科#

-

肾结石可以上环吗

#肾结石#

-

乳晕湿疹最佳治疗方法

#湿疹#

-

女性阑尾割了有什么坏处

#全科#

-

马齿苋几月份就不能吃了

#全科#

-

无创DNA能查出地中海贫血吗

#血液科#

-

不同彩超检查哪些部位不一样

#检验科#

-

辣木籽中毒如何解毒

#急诊科#

-

不孕不育检查要多少钱?

#检验科#

-

宫外孕多久肚子会疼

#宫外孕#

-

snri类抗抑郁药有哪些

#心理咨询科#

-

以前没有腋臭现在出汗有一点腋臭

#皮肤科#

-

什么叫主动脉硬化,严重吗

#心血管内科#

-

基础性情感和高级情感怎么区分出来

#全科#