什么情况选择做免疫组化

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

免疫组化可通过a、b、c、d、e等方式辅助诊断。免疫组化通常由a、b、c、d、e等原因引起。

1、肿瘤诊断:免疫组化常用于肿瘤的诊断和鉴别诊断。通过检测肿瘤细胞中特定蛋白的表达,帮助确定肿瘤的类型和来源。例如,乳腺癌中雌激素受体、孕激素受体的检测有助于指导治疗方案的选择。对于难以通过常规病理切片确诊的肿瘤,免疫组化是重要的辅助手段。

2、感染性疾病:免疫组化可用于检测病原体在组织中的存在和分布。例如,在病毒感染中,通过检测病毒特异性抗原可以明确感染的类型和范围。对于某些难以培养或检测的病原体,免疫组化提供了直接的组织学证据,有助于感染的诊断和治疗。

3、自身免疫疾病:免疫组化在自身免疫疾病的诊断中发挥重要作用。通过检测组织中免疫复合物的沉积和分布,可以辅助诊断系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎等疾病。对于某些罕见的自身免疫疾病,免疫组化是确诊的关键手段。

4、移植排斥反应:免疫组化可用于检测移植器官中的免疫细胞浸润和排斥反应。通过检测T细胞、B细胞等免疫细胞的分布和数量,可以评估移植器官的免疫状态和排斥反应的严重程度。对于移植后出现的并发症,免疫组化有助于明确诊断和指导治疗。

5、神经病理学:免疫组化在神经病理学中广泛应用,用于检测神经系统疾病中的特定蛋白表达。例如,在阿尔茨海默病中,通过检测β-淀粉样蛋白和tau蛋白的沉积可以辅助诊断。对于神经退行性疾病和神经系统肿瘤,免疫组化是重要的诊断工具。

免疫组化在多种疾病的诊断和治疗中发挥重要作用,选择合适的时机和方法进行免疫组化检测,有助于提高诊断的准确性和治疗的针对性。饮食上建议增加富含抗氧化物质的食物,如蓝莓、菠菜等,有助于提高免疫系统的功能。运动方面,适度的有氧运动如快走、游泳等可以增强体质,促进健康。护理上,保持良好的生活习惯和心态,定期进行健康检查,有助于早期发现和治疗疾病。

相似问题

推荐 宫外孕患者如何选择避孕方式

乳腺什么情况下做免疫组化

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

分娩后多久可以过夫妻生活

#分娩#

-

刮痧出现很多疙瘩黑紫怎么办

#中医内科#

-

得了盆腔炎吃东西有哪些注意事项

#盆腔炎#

-

宝宝两天不拉大便怎么办

#消化内科#

-

尿频尿急小腹胀痛多天了如何用药

#妇科#

-

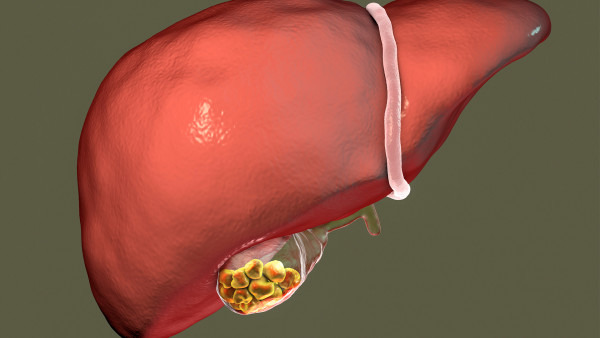

什么是弥漫性肝硬化

#肝硬化#

-

糖耐量异常名词解释

#内分泌科#

-

去雀斑用什么药效果最好

#皮肤科#

-

儿童哮喘平时该怎么注意

#哮喘#

-

胃癌怎么查出来的

#胃癌#

-

白内障眼睛和正常人眼睛的区别有哪些

#白内障#

-

月经前后腰酸怎么回事

#脊柱外科#

-

视神经脊髓炎是慢性病吗

#眼科#

-

肝癌晚期癌细胞扩散怎么办

#肿瘤科#

-

戴隐形眼镜可以汗蒸吗

#眼科#

行业资讯 2025年10月16日 星期四

- NMN哪个牌子最好?2025年十大进口抗衰老NMN品牌口碑排行,专家亲手调制的“年龄撤回键”

- 高品质品牌益生菌排名第一 高品质益生菌品牌排行榜揭晓

- 高品质大品牌益生菌 排名榜单权威发布

- 高品质的益生菌品牌推荐 高品质益生菌品牌排名榜单

- 高耐活性益生菌有哪些品牌 高耐活性益生菌品牌排名榜单