检查眼底必须散瞳吗

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

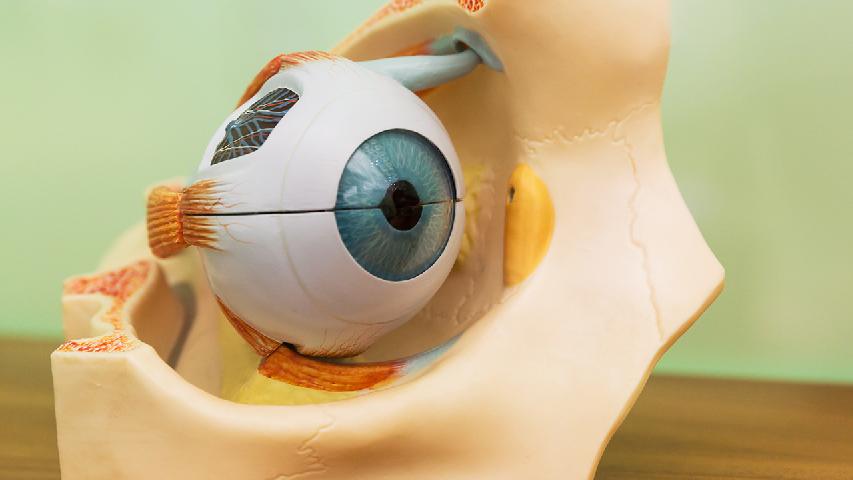

检查眼底不一定必须散瞳,散瞳与否取决于检查目的和患者的具体情况。散瞳可以扩大瞳孔,便于更全面地观察眼底结构,但并非所有眼底检查都需要散瞳。常规眼底检查、某些特殊检查或患者对散瞳药物敏感时,可选择不散瞳的方式。医生会根据患者需求和眼部状况决定是否散瞳,以确保检查的准确性和安全性。

1、散瞳检查:散瞳是眼底检查的常用方法,通过滴入散瞳药物如托吡卡胺滴眼液、复方托吡卡胺滴眼液或阿托品滴眼液,使瞳孔扩大。散瞳后,医生能更清晰地观察视网膜、视神经和黄斑区等结构,尤其适用于排查眼底病变、糖尿病视网膜病变等疾病。散瞳检查后,患者可能出现暂时性视力模糊、畏光等不适,通常4-6小时后恢复正常。

2、非散瞳检查:部分眼底检查无需散瞳,如眼底照相、光学相干断层扫描OCT等。这些技术通过高分辨率成像设备直接获取眼底图像,适用于筛查或随访眼底疾病。非散瞳检查操作简便,患者无需等待瞳孔恢复,适合时间紧张或对散瞳药物敏感的人群,如青光眼患者或儿童。

3、检查目的:是否散瞳取决于检查目的。若需详细评估眼底结构,如排查视网膜脱离、黄斑病变等,散瞳检查更为全面。若仅为常规筛查或监测已知病变,非散瞳检查即可满足需求。医生会根据患者病史、症状和检查目标选择合适的方式,确保检查结果的准确性和患者舒适度。

4、患者因素:患者眼部状况和对散瞳药物的耐受性也会影响散瞳选择。青光眼患者、前房浅或对散瞳药物过敏者,可能不适合散瞳检查。儿童或老年人因瞳孔调节能力较弱,散瞳后恢复时间较长,医生会根据具体情况调整检查方案,以降低风险和不适。

5、检查设备:现代眼科设备的发展为非散瞳检查提供了更多选择。广角眼底照相、超广角成像等技术可在不散瞳的情况下获取高质量的眼底图像,适用于大规模筛查或患者随访。这些设备减少了散瞳带来的不便,同时提高了检查效率和患者依从性。

检查眼底时,患者可提前与医生沟通自身眼部状况和检查需求,了解散瞳与否的利弊。日常生活中,注意眼部健康,定期进行眼底检查,尤其是糖尿病患者和高度近视者。饮食上多摄入富含维生素A、C、E的食物,如胡萝卜、蓝莓、菠菜等,有助于保护视网膜健康。适度运动如散步、瑜伽等,可改善眼部血液循环,降低眼底病变风险。

相似问题

推荐 川芎散治疗腰椎骨刺好得快吗

慢散瞳和快散瞳有什么区别 慢散瞳和快散瞳那个更好

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

女性泌尿系统挂什么科

#泌尿外科#

-

骨质增生吃什么药有效

#骨质增生#

-

孩子包皮出现粘连怎么办

#男科#

-

为什么怀孕后鼻塞

#产前诊断科#

-

2岁宝宝流鼻涕是感冒吗

#感冒#

-

头部cT可以查出肿瘤吗

#肿瘤内科#

-

吃丁香鱼有什么功效

#保健养生#

-

有乙肝小三阳吃什么药

#消化内科#

-

顺产撕裂伤口清洗步骤

#普外科#

-

脑梗一般能活多久

#神经内科#

-

用激光洗眼线要多少钱

#整形科#

-

瘦大腿瘦屁股最快方法

#整形科#

-

nmda受体脑炎能治好吗

#神经内科#

-

耳龙耳鸣什么原因导致的

#耳鼻喉科#

-

怀孕八个多月有点感冒咳嗽怎么办

#产前诊断科#

行业资讯 2025年09月15日 星期一

- 【和谐医患 口碑为王】济南中医风湿病医院:坚持诚信医疗 坚守医者品格 精湛技术服务风湿患者

- 水飞蓟宾哪个牌子效果最好?本年度水飞蓟宾十大口碑榜深度测评,为你拆解水飞蓟宾的真面目

- 护肝片哪个牌子效果最好?脂肪肝专属护肝片精准推荐,专调指标囤货正当时

- 水飞蓟宾哪个牌子效果最好?十大热门水飞蓟宾产品排名来袭,适合不同人群的护肝产品盘点

- 护肝片哪个牌子效果最好?2025年度十大护肝产品热门口碑品牌推荐,肝益莱精准匹配需求