骨质疏松主要应该增加骨密度吗

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

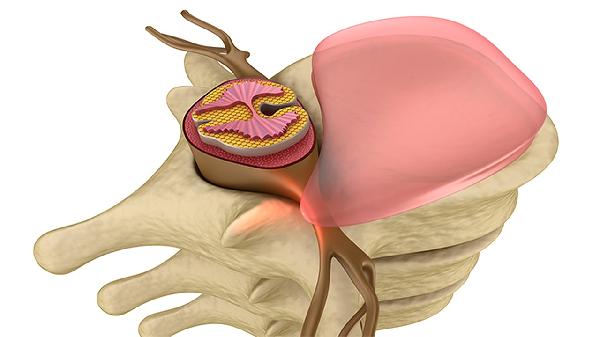

骨质疏松的治疗核心是提升骨密度并预防骨折。主要干预措施包括钙与维生素D补充、抗骨吸收药物、促骨形成药物、力学刺激及生活方式调整。

1、钙与维生素D:

钙是骨骼的主要矿物质成分,每日摄入1000-1200毫克可维持骨量。维生素D促进肠道钙吸收,血清25羟维生素D水平需维持在30ng/ml以上。缺乏这两种营养素会导致继发性甲状旁腺功能亢进,加速骨流失。建议通过乳制品、深绿色蔬菜及强化食品补充,必要时在医生指导下使用碳酸钙或骨化三醇制剂。

2、抗骨吸收药物:

双膦酸盐类药物如阿仑膦酸钠、唑来膦酸能抑制破骨细胞活性,降低椎体骨折风险50%以上。雌激素受体调节剂雷洛昔芬适用于绝经后女性,在抑制骨吸收的同时不刺激乳腺组织。这类药物需长期使用,治疗期间需监测下颌骨坏死等不良反应。

3、促骨形成药物:

甲状旁腺素类似物特立帕肽通过间歇性给药刺激成骨细胞,可使椎体骨密度提升9-13%。新型靶向药物地诺单抗能阻断RANKL信号通路,每年皮下注射6次即可显著增加骨密度。这类药物适用于严重骨质疏松或多次骨折患者,需严格评估适应症。

4、力学刺激:

骨骼遵循"用进废退"原则,负重运动如快走、爬楼梯能产生5-10倍体重的机械负荷,刺激成骨细胞活性。振动训练通过高频微应变增强肌肉力量,改善平衡能力。建议每周进行3-5次30分钟的中等强度运动,避免游泳等非负重锻炼。

5、风险因素控制:

戒烟可降低髋部骨折风险40%,酒精摄入每日不超过20克。糖皮质激素使用需控制在最低有效剂量,长期服药者应定期进行骨密度检测。居家环境需移除地毯、杂物等跌倒隐患,浴室加装防滑垫和扶手。

骨质疏松患者应建立持续性的健康管理方案。饮食方面保证每日300ml牛奶或等量乳制品,搭配豆制品、海带等高钙食物。运动推荐太极拳、八段锦等增强平衡力的项目,避免弯腰搬重物等危险动作。每1-2年进行双能X线骨密度检查,使用FRAX工具评估10年骨折风险。冬季注意防滑防跌倒,出现不明原因骨痛需及时就医排除椎体骨折。通过药物与非药物手段的综合干预,多数患者能有效维持骨量并预防脆性骨折的发生。

相似问题

推荐 糖尿病人怎样增加体重

相关科普 更多

骨质疏松应该增加骨密度吗

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

心绞痛治疗需多长时间

#心绞痛#

-

小儿支气管哮喘长大后会自愈吗

#小儿呼吸科#

-

寻麻疹血管炎一定发烧吗

#血管外科#

-

新生儿溶血症可怕吗

#小儿血液科#

-

小孩出现包皮垢怎么回事

#男科#

-

四岁宝宝夜间咳嗽厉害怎么办

#呼吸科#

-

四岁宝宝皮肤粗糙怎么回事

#皮肤科#

-

心脏病患者能爬楼梯吗?

#心脏病#

-

牙齿上有小白洞是怎么回事

#口腔科#

-

食道癌29一34厘米能手术吗

#食道癌#

-

肺动脉高压对麻醉的影响是什么

#心血管内科#

-

肺大泡是什么原因造成的能治好吗

#胸外科#

-

长智齿不疼是什么原因

#口腔科#

-

怎么看骨髓移植做配型呢结果

#血液科#

-

伍德灯检查和皮肤CT哪个更准确

#检验科#

行业资讯 2025年08月30日 星期六

- 降血脂不吃肉就行?62岁大爷不吃肉,血脂还是高!这几件事别忽略

- 明医云联携手中医明星医生:张星和马键共话互联网中医未来

- 建议:中老年人早餐少吃馒头和稀饭,多吃这几样,低脂饱腹又健康

- 高血压患者出现4个症状,提示缺钾,比缺钙更严重!注意3点就能补

- 玉米的功效!医生实话:糖尿病患者常吃玉米,有三大好处