脚骨折一个月了为什么还肿怎么办

1人回复

问题描述:

脚骨折一个月了为什么还肿怎么办

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

脚骨折一个月后仍肿胀可能由局部血液循环障碍、炎症反应持续、过早负重活动、固定不当或继发感染等原因引起,可通过抬高患肢、药物消肿、康复训练、调整固定及抗感染治疗等方式改善。

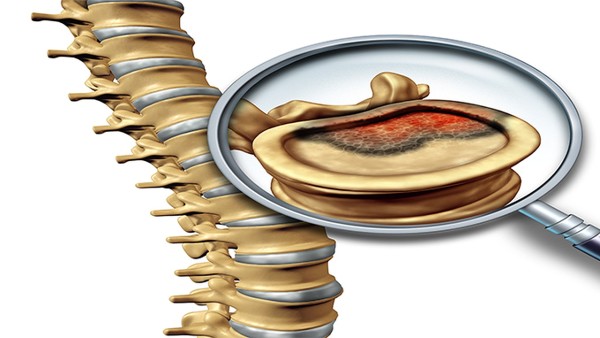

1、血液循环障碍:

骨折后局部血管损伤及长期制动会导致静脉回流受阻,血液淤积在组织间隙形成肿胀。建议在医生指导下使用改善微循环药物如迈之灵片,配合每日3-4次抬高患肢至心脏平面以上,每次持续30分钟以上促进血液回流。

2、炎症反应持续:

骨折愈合过程中前列腺素等炎性介质持续释放,可能引起血管通透性增加。临床常用非甾体抗炎药如塞来昔布胶囊控制炎症,同时可局部冷敷减轻血管渗出,注意避免皮肤冻伤。

3、过早负重活动:

骨折未完全愈合时过早行走或承重,可能导致骨痂微损伤反复刺激软组织。需通过X线确认骨折线模糊程度,在康复师指导下进行渐进式负重训练,初期使用拐杖分担体重。

4、固定方式不当:

石膏过紧会压迫血管,过松则无法有效限制关节活动。应及时复查调整外固定松紧度,对于踝关节骨折建议使用可拆卸支具,便于观察肿胀变化和进行康复锻炼。

5、继发感染风险:

开放性骨折或皮肤破损处可能出现细菌感染,表现为红肿热痛加剧。需进行血常规和C反应蛋白检测,确诊后使用头孢呋辛酯等抗生素治疗,严重者需手术清创。

骨折后肿胀持续时间因人而异,通常需要6-8周逐渐消退。日常应注意保持低盐饮食减少水钠潴留,每日摄入蛋白质不少于1.2克/公斤体重促进组织修复。康复期可进行踝泵运动每分钟15-20次,每日3组和直腿抬高训练,避免吸烟饮酒影响骨骼愈合。若肿胀伴随皮肤发紫、剧烈疼痛或发热,需立即就医排除深静脉血栓等并发症。

相似问题

推荐 您好,我的脚趾骨折,骨折愈合慢,有移位,并且腿部严重肌肉萎缩,脚一直肿,还很硬,一个多月了,请问这是

你好,脚趾骨折并有移位,愈合相对能慢一些,目前有肌肉萎缩,这是骨折后因为长时间限制活动而出现的,属于常见现象,脚肿和骨折未愈合以及附近软组织损伤没有完全恢复有关系的。目前你骨折一个多月,时间并不长,一般的骨折愈合至少需要三个月到六个月,即使不手术治疗最起码也应该手法复位后石膏外固定治疗一个月到一个半月,然后拍片复查看骨折愈合情况再决定是否撤除石膏固定,...

- 左脚内踝骨折,已经术后一个月了,打了一颗空心钉,伤口恢复的挺好,但脚还有点肿,脚落地不用力的话不会疼

- 小腿骨折一个月了怎么脚还肿

- 你好,脚腕骨折做完手术两个月了今天不小心被绊倒伤脚踩地现在一个小时了还有点痛,脚也肿了,这样严重吗?

- 您好,我的脚趾骨折,骨折愈合慢,有移位,并且腿部严重肌肉萎缩,脚一直肿,还很硬,一个多月了,请问这是

- 大腿股骨远端骨折,拆掉石膏一个月了,膝盖和脚脖一锻炼就疼,膝盖弯曲的还达不到90度,膝盖往下还有点肿,

- 你好,我的右脚脚后跟粉碎性骨折,手术一个多月了表面还有点肿但是按着不痛,因为我体重两百二十斤我一直在

- 左脚内踝骨折,已经术后一个月了,打了一颗空心钉,伤口恢复的挺好,但脚还有点肿,脚落地不用力的话不会疼

- 你好,脚腕骨折做完手术两个月了今天不小心被绊倒伤脚踩地现在一个小时了还有点痛,脚也肿了,这样严重吗?

- 小腿骨折一个月了怎么脚还肿

- 我的脚裸粉碎性骨折打钢钉一个月了脚还肿怎

相关科普 更多

脚踝骨折9个月了怎么还肿疼

脚踝骨折9个月后仍出现肿痛可能与局部血液循环障碍、创伤性关节炎、软组织粘连、骨折愈合不良、慢性炎症反应等因素有关。可通过物理治疗、药物治疗、康复训练、手术治疗、生活方式调整等方式改善症状。

科普推荐 为你持续推送健康知识

痔疮千万不能用热水泡吗

痔疮患者一般可以用热水泡,但水温需控制在40℃以下且时间不超过15分钟。若存在血栓性外痔或急性炎症期,则不建议热水坐浴。温水坐浴是痔疮常见的辅助治疗方式,水温维持在37-40℃可促进局部血液循环,缓解肛门括约肌痉挛,减轻肿胀和疼痛感。每日1-2次,每次10-15分钟为宜,坐浴后可外涂痔疮膏如马应龙麝香痔疮膏、肛泰软膏等。需注意避免水温过高或时间过长,否则可能...

银屑病都不能吃什么

银屑病患者应避免食用辛辣刺激食物、高糖食物、红肉、酒精及部分海鲜等可能加重病情的食物。银屑病是一种慢性炎症性皮肤病,饮食调整有助于减轻症状。一、辛辣刺激食物辣椒、花椒、芥末等辛辣食物可能刺激皮肤血管扩张,加重炎症反应。银屑病患者皮肤屏障功能受损,摄入这类食物可能诱发瘙痒或皮损加重。日常烹饪建议选择清淡调味方式,如蒸煮或炖汤。二、高糖食物蛋糕、糖果、含糖饮料等...

癌症病人能吃酵素吗

癌症患者一般不建议自行服用酵素产品。酵素作为发酵产物可能干扰正常代谢或药物疗效,肿瘤患者的营养干预需严格遵循临床指导。酵素产品通常含有微生物发酵产生的活性成分,可能对胃肠功能较弱或接受放化疗的患者造成刺激。部分酵素宣称的排毒功能缺乏科学依据,其代谢产物可能加重肝肾负担。肿瘤患者常伴随消化吸收障碍,不当使用酵素可能导致腹泻、腹胀等不良反应。市售酵素产品成分复杂...

下牙槽神经阻滞麻醉有用吗

下牙槽神经阻滞麻醉在口腔治疗中是有用的,主要用于下颌牙齿及周围组织的麻醉。该技术通过阻断神经传导实现局部镇痛,适用于拔牙、根管治疗等操作。下牙槽神经阻滞麻醉能有效阻断下颌神经分支的痛觉传导,使患者在治疗过程中避免疼痛。操作时医生会将麻醉药物注射到下颌孔附近,药物扩散后覆盖目标神经区域。该方法起效较快,通常注射后几分钟内可达到麻醉效果,维持时间根据药物种类不同...

乳房小叶增生怎么治

乳房小叶增生可通过调整生活方式、药物治疗、中医调理、物理治疗、手术治疗等方式治疗。乳房小叶增生可能与内分泌失调、精神压力大、不良生活习惯等因素有关,通常表现为乳房胀痛、肿块等症状。1、调整生活方式保持规律作息,避免熬夜,减少咖啡因和酒精摄入。选择宽松舒适的内衣,避免乳房受压。适当进行有氧运动如散步、瑜伽等,有助于缓解症状。饮食上增加新鲜蔬菜水果和全谷物摄入,...

晚上睡觉总是想尿怎么回事

晚上睡觉总是想尿可能由睡前饮水过多、膀胱过度活动症、尿路感染、前列腺增生、糖尿病等原因引起,可通过调整生活习惯、药物治疗、手术治疗等方式缓解。1、睡前饮水过多睡前大量饮水或摄入利尿饮品如咖啡、茶等会导致夜间尿量增加。这种情况无须特殊治疗,建议睡前2小时限制液体摄入,避免饮用含咖啡因或酒精的饮料。保持规律排尿习惯有助于减少夜间尿意。2、膀胱过度活动症膀胱过度活...

前列腺液流多会怎么样

前列腺液流出增多可能是生理现象,也可能与前列腺炎、良性前列腺增生等疾病有关。生理性增多通常无须干预,病理性增多可能伴随尿频、会阴胀痛等症状,需就医排查。1、生理性分泌增多性兴奋或久坐可能刺激前列腺液分泌增加,液体通常呈透明或乳白色,无特殊气味。这种情况属于正常生理反应,保持规律性生活、避免长时间压迫会阴部即可缓解。日常可适当温水坐浴促进局部血液循环。2、慢性...

儿童突然尿频怎么回事

儿童突然尿频可能由饮水量增加、精神紧张、尿路感染、膀胱过度活动症、糖尿病等原因引起,可通过调整饮水习惯、心理疏导、药物治疗等方式干预。1、饮水量增加天气炎热或运动后大量饮水会导致排尿次数增多。家长需观察儿童每日饮水量是否超过正常需求,建议分次少量饮水,避免一次性摄入过多液体。若伴随口渴、多饮需警惕病理性原因。2、精神紧张考试压力或环境变化可能引发神经性尿频,...

婴儿大便酸臭怎么办

婴儿大便酸臭可通过调整喂养方式、补充益生菌、检查乳糖耐受性、观察辅食添加、就医排查感染等方式改善。婴儿大便酸臭通常由消化不良、乳糖不耐受、肠道菌群失衡、辅食不适应、细菌性肠炎等原因引起。1、调整喂养方式母乳喂养时需注意母亲饮食避免高糖高脂食物,奶粉喂养应按照标准比例冲调。过度喂养会导致未消化乳糖在肠道发酵产生酸臭味,每次喂奶后需竖抱拍嗝15分钟。建议记录每日...

孩子肠胀气是什么原因造成的

孩子肠胀气可能与遗传因素、喂养不当、食物过敏、肠道菌群失调、胃肠功能紊乱等原因有关。肠胀气通常表现为腹部膨隆、哭闹不安、排气增多等症状,可通过调整喂养方式、腹部按摩、补充益生菌、使用药物等方式缓解。1、遗传因素部分孩子可能存在先天性乳糖酶缺乏或肠道发育异常等遗传问题,导致对乳糖消化吸收不良而产生胀气。家长需观察孩子是否有进食母乳或配方奶后腹胀加重的现象,必要...

翘二郎腿对男性危害

翘二郎腿可能对男性的生殖健康、下肢血液循环及腰椎健康造成一定影响,应注意避免长期保持这一不良坐姿。改善坐姿、适当运动和健康生活方式可以有效减少风险。1可能影响生殖健康男性经常翘二郎腿会导致会阴部受到挤压,从而影响局部温度和血液流通。睾丸适合的工作温度要比体温略低,而翘二郎腿让双腿长时间夹紧可能导致阴囊散热受阻,精子活力下降,影响生育能力。建议穿宽松透气的衣物...

包皮内部有白色污垢

包皮内部出现白色污垢可能是由于包皮垢堆积、感染或其他疾病引起,需根据具体原因采取适当的清洁或治疗措施。1、白色污垢成因:包皮垢的累积包皮垢是由脱落的皮屑、尿液残留和皮脂腺分泌物形成的,特别是在未进行充分清洁时容易堆积。如果个人卫生习惯较差,经常不清洗包皮内部,这些污垢可能逐渐积聚,并散发异味。包茎或过长的包皮使得清洁困难,也会加剧污垢的堆积。建议:养成每日清...

阴囊与大腿内侧长硬包

阴囊与大腿内侧长硬包可能与毛囊炎、皮脂腺囊肿或淋巴结肿大等常见原因有关,需根据具体病因采取针对性处理,如清洁护理、药物治疗或必要时就医检查。若伴随疼痛、感染迹象或硬包持续增大,应尽早就医确诊。1毛囊炎毛囊炎是男性阴囊及大腿根部硬包的常见原因,通常由于毛囊阻塞或细菌感染如金黄色葡萄球菌导致。这种情况下硬包多伴红肿、按压疼痛甚至化脓。轻度毛囊炎可使用抗菌软膏如莫...

往往这样“撒娇”,会让男人越来越宠你

撒娇是门艺术,用对了能让感情升温,用错了反而适得其反。那些被宠成小公主的女生,其实都掌握了这些高段位撒娇技巧。一、恰到好处的示弱最动人1、偶尔展现笨拙的一面拧不开瓶盖时别硬撑,眨着眼睛递过去:“这个好难开哦”。研究发现男性在帮助伴侣时,大脑会分泌更多愉悦激素。2、生病时适度依赖发烧时软绵绵地说“头好晕”,比强撑“我没事”更让人心疼。但要注意频率,小感冒就别演...

三等夫妻各自管钱,二等夫妻一起管钱,一等夫妻管什么?

婚姻就像两个人合伙开公司,财务制度往往决定了这家“企业”的运营效率。那些总为钱吵架的夫妻可能不知道,真正和谐的婚姻里,钱从来不是重点管理的对象。一、婚姻财务管理的三个层级1、各自为政的“AA制困局”表面看是经济独立,实则埋下信任危.机。某对夫妻连买菜都要记账分摊,结果因为谁多付了3块钱水电费冷战一周。这种模式消耗的感情成本,远比省下的钱珍贵。2、共同账户的“...

男人的偏爱,藏在这些细节里,装不出来

男人表达爱意的方式往往不像女性那样直白,但那些藏在生活细节里的温柔,比任何甜言蜜语都动人。仔细观察就会发现,真正爱你的男人,连呼吸都在说着“在乎”。一、日常小事里的温柔密码1、记得你随口提过的小事“上次你说想吃的那家蛋糕店,今天路过给你带了。”这种不经意间实现的愿望,比刻意准备的惊喜更显用心。神经科学研究发现,大脑只会为重要的人事分配记忆资源。2、主动分担生...

男人,在以下方面对你“斤斤计较”,说明他非常爱你

男人爱你的方式有千万种,但有些看似“计较”的行为,恰恰藏着最深的爱意。那些在生活细节里和你“较真”的男人,可能比天天说“我爱你”的更加走心。一、计较你的健康状态1、盯着你按时吃饭发现你错过饭点就会唠叨,甚至直接订外卖送到你办公室。这不是控制欲,而是担心胃病找上门。2、强制你穿够衣服降温时反复提醒加衣,看你穿得少会直接把自己的外套给你。体温调节中枢对寒冷更敏感...

让男人一生离不开你,不背叛你的方式:“攻心”

两性关系从来不是靠控制或约束来维系,真正长久的亲.密关系需要建立在相互理解和深层连接上。现代心理学研究发现,那些能够持续数十年的幸福婚姻,往往都遵循着某些共同的情感法则。一、建立深层次的情感连接1、共情式倾听当伴侣讲述工作烦恼时,放下手机注视对方眼睛,用“听起来你很沮丧”代替“这有什么好烦的”。神经科学研究显示,被共情倾听时大脑会释放催产素,产生亲.密感。2...

男生什么时候开始发育

男生通常在11至15岁之间开始身体发育,但具体时间因个体差异而有所不同,受遗传、环境和自身健康等多方面因素影响。发育时期包括身高猛增、生殖系统发育和声音变化等标志性特征。1、遗传因素的影响男生发育的启动时间与父母的遗传因素关系密切。如果父母在青少年时期发育较早或较晚,孩子的发育时间可能会与之相似。一些研究显示,家族基因对青春期的到来具有显著的调节作用。例如,...

男人,背叛婚姻后,会有的表现

婚姻关系中出现裂痕时,某些行为变化确实值得关注。从行为心理学角度观察,日常习惯的突然改变往往能反映深层次的心理状态。一、日常行为模式的异常变化1、时间管理出现紊乱原本规律的作息开始频繁变动,加班应酬次数明显增多。总以“工作忙”为由减少家庭互动时间,但对具体工作内容含糊其辞。2、电子设备使用习惯改变手机开始设置新密码,接电话时刻意避开家人视线。社交软件使用频率...

科室问题

一级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

镰刀型贫血症遗传方式

#贫血#

-

咳嗽变异性哮喘的诊断标准

#呼吸科#

-

怀孕期甲亢怎么办

#产前诊断科#

-

药流感染有哪些症状

#传染科#

-

肝腹水征兆

#肝腹水#

-

大姨妈提前十天正常吗

#妇科#

-

阳虚的症状有哪些的调理方法

#中医内科#

-

蒲公英山楂泡水的禁忌

#保健科#

-

发烧38.1℃怎么办

#儿科#

-

孩子一哭就上不来气脸发紫是什么原因

#儿科#

-

卵巢囊肿是什么样子

#卵巢囊肿#

-

大拇指关节弯曲就咔咔响怎么回事

#骨科#

-

药物流产没干净会怎样

#流产#

-

糖尿病孕妇能吃什么水果

#糖尿病#

-

晨起刷牙总是呕吐怎么治疗

#口腔科#

行业资讯 2025年09月23日 星期二

- 空腹血糖6.2,两年多了一直都是这样,以后会变成糖尿病吗?

- 早上起床后,男人若能坚持吃一片生姜,不久后将会出现这些好处

- 62岁大叔坚持吃杂粮,体检却查出高血糖,医生叹息是认知不足导致

- 200个糖尿病患者中,有几个能保持健康?能健康的或有这些习惯

- 子宫肌瘤不想恶变,首先要管住嘴,中医提醒:这些食物要少碰!