好好的孩子突发1型糖尿病

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

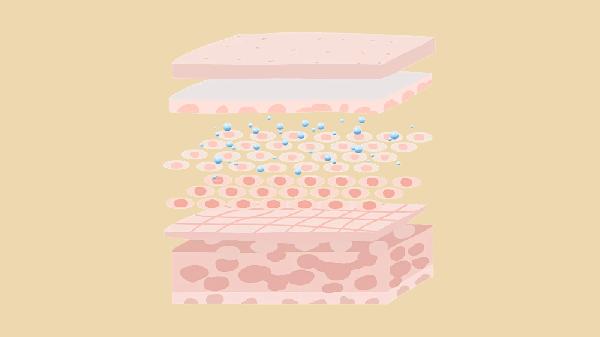

1型糖尿病可通过胰岛素注射、血糖监测、饮食控制、运动调节、心理支持等方式治疗。1型糖尿病通常由遗传因素、自身免疫反应、病毒感染、环境因素、胰岛素分泌不足等原因引起。

1、遗传因素:家族中有1型糖尿病病史的儿童患病风险较高。遗传基因可能导致胰岛β细胞功能异常,无法正常分泌胰岛素。治疗上需长期注射胰岛素,常用药物包括速效胰岛素如门冬胰岛素注射液,剂量根据血糖调整、中效胰岛素如诺和灵N,剂量根据个体情况调整和长效胰岛素如甘精胰岛素,剂量根据血糖水平调整。

2、自身免疫反应:免疫系统错误攻击胰岛β细胞,导致胰岛素分泌减少。这可能与免疫调节异常有关,通常表现为多饮、多尿、体重下降等症状。治疗需结合免疫抑制剂,如环孢素口服,剂量根据体重调整和甲氨蝶呤口服,剂量根据病情调整,同时配合胰岛素治疗。

3、病毒感染:某些病毒感染可能触发胰岛β细胞的自身免疫反应。常见的病毒包括柯萨奇病毒和风疹病毒。病毒感染后通常表现为发热、乏力、食欲不振等症状。治疗需控制感染,使用抗病毒药物如阿昔洛韦口服,剂量根据体重调整和利巴韦林口服,剂量根据病情调整,同时配合胰岛素治疗。

4、环境因素:环境污染、化学物质暴露可能增加1型糖尿病的发病风险。长期接触有害物质可能导致胰岛β细胞功能受损。治疗需避免接触有害物质,改善生活环境,同时配合胰岛素治疗和血糖监测。

5、胰岛素分泌不足:胰岛β细胞功能衰竭导致胰岛素分泌不足,血糖无法有效降低。这可能与胰岛β细胞凋亡有关,通常表现为高血糖、酮症酸中毒等症状。治疗需长期注射胰岛素,常用药物包括速效胰岛素、中效胰岛素和长效胰岛素,剂量根据血糖水平调整。

饮食上建议选择低糖、高纤维的食物,如全麦面包、燕麦、蔬菜等,避免高糖、高脂肪食物。运动上建议每天进行30分钟的有氧运动,如散步、游泳、骑自行车等,帮助控制血糖水平。护理上需定期监测血糖,保持良好生活习惯,避免情绪波动,定期复查。

相似问题

推荐 糖尿病患者突发重症感染怎么办

怎样和孩子好好说话好好沟通

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

孕晚期翻身肚子疼

#产科#

-

鱼鳞皮肤应该怎么保养

#皮肤科#

-

同房时来大姨妈了怎么办

#妇科#

-

痔疮时间长不治会怎样

#痔疮#

-

肠息肉术后多久能同房

#肛肠科#

-

一岁宝宝牙釉质掉完了

#儿科#

-

备孕可以喝藏红花吗

#产科#

-

气管壁钙化是怎么回事?

#全科#

-

血糖高能喝黄芪水吗

#全科#

-

女性早期湿疣要怎么防治

#小儿皮肤科#

-

饭后血糖6.7算不算高

#全科#

-

前列腺炎手术多少费用

#前列腺炎#

-

喉咙哑了怎么快速恢复

#耳鼻喉科#

-

女人生完孩子之后老脱发怎么办

#脱发#

-

做腰椎结核手术风险有多大

#结核病科#

行业资讯 2025年09月09日 星期二

- 研究发现:甘油三酯高于这个数值,或离脑梗心梗又近了一步?

- 关于纳豆红曲胶囊的常识,实用的都在这

- 高血压的“元凶”或被揪出,不是食盐!医生:平时能不吃就不吃

- 年龄大了要养骨,别光喝牛奶,建议常吃5样,强健骨骼,腿脚有劲

- 高血压和早起习惯相关?医生提醒:血压高的人,早起这2事要少做