心脑血管疾病致残的5个原因是什么

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

心脑血管疾病致残的主要原因包括动脉粥样硬化、高血压失控、脑卒中后遗症、心力衰竭以及心律失常并发症。

1、动脉粥样硬化:

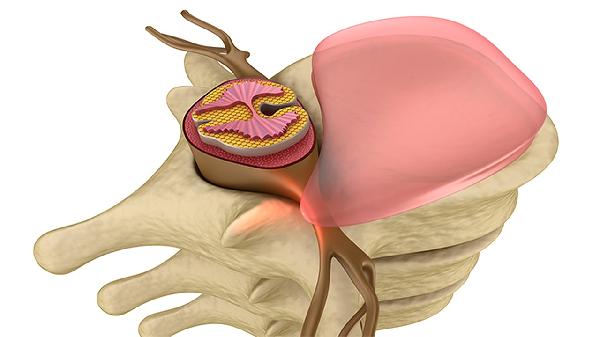

动脉粥样硬化是心脑血管疾病致残的核心病理基础。血管内脂质沉积形成斑块会导致血管狭窄或闭塞,引发心肌缺血或脑供血不足。斑块破裂可能诱发急性血栓形成,造成心肌梗死或脑梗死。这类事件即使存活也可能遗留肢体瘫痪、语言障碍等后遗症。

2、高血压失控:

长期未控制的高血压会加速血管内皮损伤,增加脑出血风险。血压剧烈波动可能引起小动脉玻璃样变,导致腔隙性脑梗死。高血压性心脏病最终可发展为心力衰竭,患者可能出现活动耐力下降、夜间阵发性呼吸困难等致残表现。

3、脑卒中后遗症:

缺血性脑卒中会造成脑组织不可逆损伤,出血性脑卒中则直接破坏脑实质。运动功能区受损可导致偏瘫,语言中枢受累会引起失语,部分患者可能出现吞咽困难需长期鼻饲。认知功能障碍会严重影响日常生活能力。

4、心力衰竭:

心肌收缩功能持续减退会导致全身器官灌注不足。患者逐渐出现劳力性呼吸困难、下肢水肿等症状,严重时静息状态也会气促。反复住院和活动受限使患者逐渐丧失工作能力,终末期需长期卧床。

5、心律失常并发症:

房颤等心律失常易引发心源性脑栓塞,室颤可直接导致猝死。即使植入起搏器或除颤器,部分患者仍可能因脑栓塞遗留神经功能缺损。长期心律失常还会加重心力衰竭进展。

预防心脑血管疾病致残需建立健康生活方式,每日食盐摄入不超过5克,增加深色蔬菜和深海鱼类摄入。每周进行150分钟中等强度有氧运动,如快走、游泳等。戒烟限酒,保持体重指数在18.5-23.9之间。40岁以上人群应定期监测血压、血糖和血脂水平,已有高危因素者需遵医嘱规范用药。出现胸闷、头晕、肢体麻木等预警症状时及时就医,脑卒中患者发病4.5小时内进行溶栓治疗可显著改善预后。康复期患者应在专业指导下进行肢体功能训练和语言康复。

相似问题

推荐 心脑血管疾病能吃土豆吗

心脑血管疾病是什么原因

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

怎样才能让外痔缩回去

#肛肠科#

-

阑尾炎不能吃什么

#阑尾炎#

-

坐骨神经坏死会瘫痪吗

#神经内科#

-

视网膜静脉阻塞的并发症有哪些

#眼科#

-

肾虚阳痿的解决办法有哪些

#肾虚#

-

主动脉夹层疼痛持续时间是多久

#心血管内科#

-

总是放屁而且很臭怎么回事

#全科#

-

老人种牙的费用是多少

#口腔科#

-

早上口水臭是什么原因

#全科#

-

脑出血导致眼睛睁不开怎么办

#脑出血#

-

一年四季掉发怎么回事

#皮肤科#

-

HPV检测阳性就一定会得宫颈癌吗

#宫颈癌#

-

空气栓塞常见原因

#心血管内科#

-

头晕感觉头很重是怎么回事

#神经内科#

-

急性膀胱炎能否同房

#泌尿外科#

行业资讯 2025年08月30日 星期六

- 孩子出现这些情况,或许说明开始长个了,建议多做几个长高运动

- 猪油再次成为关注对象,研究发现:过量食用猪油,或有这几个风险

- 好体质,养起来!仲景宛西制药2024秋季仲景健康节盛大开启

- 大蒜会影响糖尿病?医生劝告:预防胰岛受损,尽量别吃这几物

- 医生强调:结肠癌早期不是排便出血,出现这几个症状建议就医检查