婴儿睡觉不踏实总哼唧怎么回事

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

婴儿睡觉不踏实总哼唧可能与生理性因素、环境不适、胃肠不适、维生素D缺乏、呼吸道感染等原因有关,可通过调整睡眠环境、腹部按摩、补充维生素D、就医检查等方式改善。

1、生理性因素新生儿神经系统发育不完善,容易出现惊跳反射或浅睡眠期哼唧,属于正常现象。家长可尝试用襁褓包裹婴儿上肢,减少肢体抖动干扰。随着月龄增长,多数婴儿3-6个月后症状逐渐缓解。若伴随频繁哭闹或进食异常,需警惕病理性因素。

2、环境不适室温超过26℃或湿度低于40%可能引起婴儿烦躁哼唧。建议保持卧室温度22-24℃,湿度50-60%,穿着纯棉单层衣物。避免强光直射和突然噪音,可使用白噪音机模拟子宫环境。检查尿布是否过满、衣物是否有线头缠绕等物理刺激因素。

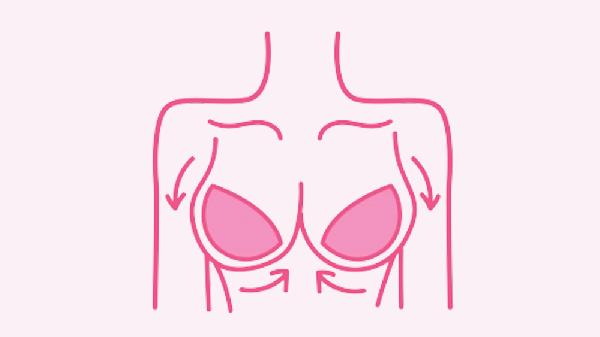

3、胃肠不适肠胀气或胃食管反流可能导致婴儿睡卧不安。哺乳后应竖抱拍嗝15-20分钟,喂奶间隔2-3小时。可顺时针按摩婴儿腹部,屈曲下肢帮助排气。若出现呕吐、血便或体重增长缓慢,可能与牛奶蛋白过敏有关,需在医生指导下更换水解配方奶粉。

4、维生素D缺乏维生素D不足可能导致神经肌肉兴奋性增高。足月儿出生后两周起需每日补充维生素D滴剂400IU,早产儿需补充800IU。缺乏严重者可能出现多汗、枕秃,需检测血清25羟维生素D水平。不建议自行增加补充剂量,过量可能引起高钙血症。

5、呼吸道感染鼻塞或咽喉炎症会影响婴儿睡眠质量。观察是否伴随咳嗽、发热、呼吸急促,检查鼻腔有无分泌物阻塞。可用生理性海水鼻腔喷雾清洁,保持头部抬高15度。若出现口唇发绀或呼吸频率超过60次/分,需立即就医排除肺炎等疾病。

家长应记录婴儿哼唧发生的具体时间、频率及伴随症状,定期监测体重和体温。母乳喂养母亲需注意避免摄入过多咖啡因或辛辣食物。白天适当进行俯卧抬头训练,但睡眠时务必保持仰卧位。若调整护理措施1-2周无改善,或出现喂养困难、精神萎靡等症状,需及时到儿科门诊进行生长发育评估和必要检查。

相似问题

推荐 宝宝晚上睡觉睡不稳总是哼唧是怎么回事

16岁睡觉总哼哼唧唧 睡觉老是哼哼唧唧

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

糖尿病酮症酸中毒的急救措施

#急诊科#

-

左心脏隐隐作痛怎么回事

#心血管内科#

-

经常头痛失眠是什么原因引起的

#神经内科#

-

孕395胎盘三级加是什么意思

#检验科#

-

喉癌晚期转移什么治疗好

#喉癌#

-

肠炎反复发作是为什么

#肠炎#

-

手指甲有月牙好还是没有月牙好

#皮肤科#

-

阴虚血热的症状有哪些

#检验科#

-

粗腿变细腿的锻炼方法

#全科#

-

眼袋怎么形成的

#整形科#

-

吃了胃药胃难受怎么办

#肛肠科#

-

阴道有异味是怎么引起的

#妇科#

-

红枣生姜茶的功效和禁忌

#保健养生#

-

儿童鼻炎引起的咳嗽怎么办

#鼻炎#

-

长脚气是什么原因

#检验科#

行业资讯 2025年10月01日 星期三

- 2025年防脱生发产品深度测评:十大热门品牌效果PK,安全性与防脱实效双维度排名揭晓

- 2025年辅酶Q10官方正品旗舰店TOP5权威发布!多维度实测严选,不花冤枉钱!

- 专题:麦角硫因哪个品牌抗衰老效果好?2025全球十大麦角硫因牌子排行榜,权威盘点&深度解析

- 产后脱发用什么防脱产品效果好?2025年三大热门产后防脱生发产品榜单出炉!成分技术大比拼!

- 2025年辅酶q10深度测评:从科学原理到产品实测,10款热门产品榜单谁更值得选?