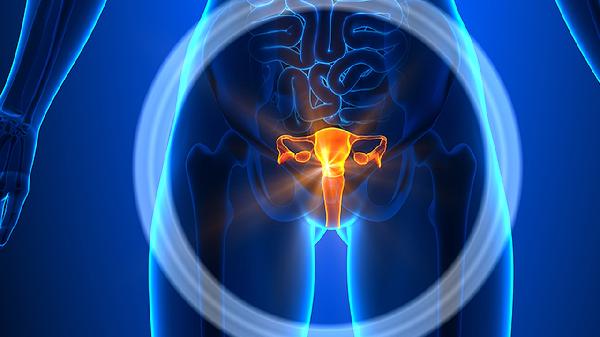

患有多囊卵巢综合征有没有办法受孕

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

多囊卵巢综合征患者可以通过调整生活方式、药物促排卵、辅助生殖技术等方式实现受孕。多囊卵巢综合征影响受孕的主要因素包括排卵障碍、胰岛素抵抗、激素水平紊乱、卵泡发育异常、子宫内膜容受性下降。

1、调整生活方式:

体重管理对肥胖型多囊卵巢综合征患者尤为重要。通过控制饮食热量摄入,减少高糖高脂食物,增加膳食纤维,配合每周150分钟中等强度运动,体重减轻5%-10%即可显著改善排卵功能。规律作息和减压训练也有助于调节下丘脑-垂体-卵巢轴功能。

2、药物促排卵:

枸橼酸氯米芬是首选促排卵药物,能竞争性结合下丘脑雌激素受体,促进卵泡刺激素分泌。来曲唑通过抑制芳香化酶减少雄激素向雌激素转化,适用于氯米芬抵抗患者。促性腺激素直接刺激卵泡发育,但需严密监测防止卵巢过度刺激综合征。

3、辅助生殖技术:

体外受精-胚胎移植适用于反复促排卵失败或合并输卵管因素不孕者。通过控制性超促排卵获取多个卵母细胞,体外受精后选择优质胚胎移植。未成熟卵母细胞体外成熟技术可避免卵巢过度刺激风险,特别适合多囊卵巢综合征高反应人群。

4、代谢异常干预:

二甲双胍能改善胰岛素敏感性,降低空腹胰岛素水平,间接促进卵泡发育。肌醇作为胰岛素增敏剂可调节卵母细胞质量。对于合并糖耐量异常患者,血糖控制有助于改善子宫内膜容受性。

5、手术治疗:

腹腔镜下卵巢打孔术通过破坏部分卵巢皮质减少雄激素分泌,短期内可恢复自发排卵。该手术适用于药物抵抗且无其他不孕因素的患者,但效果持续时间有限,可能影响卵巢储备功能。

多囊卵巢综合征患者备孕期间应保持均衡饮食,适量增加深海鱼、坚果等富含ω-3脂肪酸的食物,限制精制碳水化合物摄入。规律进行有氧运动和抗阻训练,每周累计运动时间不少于150分钟。监测基础体温和排卵试纸有助于把握受孕时机,必要时在生殖专科医生指导下制定个体化治疗方案。保持乐观心态,避免过度焦虑,配偶共同参与治疗过程可提高妊娠成功率。

相似问题

推荐 多囊卵巢综合征吃药多长时间才可以怀孕

女性有这8个特征,说明患有多囊卵巢综合征!快来看你有没有

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

右下肺含气囊肿是什么原因

#妇科#

-

鼻囊肿手术痛吗

#耳鼻喉科#

-

老年人睡眠不好怎样调理

#心理咨询科#

-

孩子自闭症如何干预

#儿童精神科#

-

肝内胆管结石手术危险吗

#肝胆外科#

-

阴道有脓性分泌物是怎么回事

#妇科#

-

26个月宝宝干咳吃什么药

#呼吸科#

-

心慌盗汗如何用药

#中医内科#

-

月经期麻疹容易复发吗

#传染科#

-

月经期贫血应该补充什么营养

#贫血#

-

先天性胆道闭锁的原因和症状

#小儿外科#

-

支气管炎做雾化能喝酒吗

#支气管炎#

-

得了白内障治疗方法有哪些

#白内障#

-

肝棘球蚴病临床表现

#传染科#

-

反酸肚子空空的感觉怎么治疗

#全科#

行业资讯 2026年02月08日 星期日

- 米诺地尔品牌权威排名解析:米诺地尔哪个品牌好?哪个牌子效果好?

- 米诺地尔推荐哪个品牌?哪家厂家的产品见效更快?

- 米诺地尔哪个牌子效果好?药效与实际成果的深度对比

- 米诺地尔哪个品牌好?聚焦效果的品牌深度对比——哪款效果更好?

- 米诺地尔都有哪些品牌?米诺地尔哪个品牌好?