心脏早搏会引起什么病

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

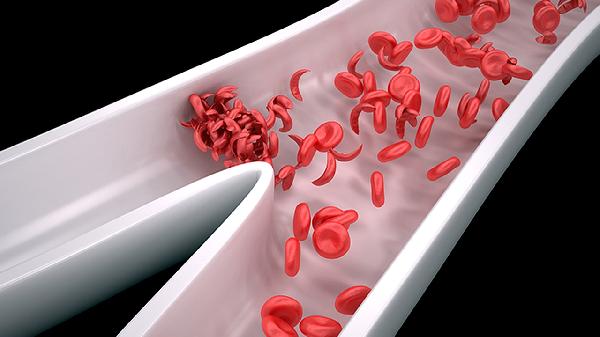

心脏早搏可能引起心律失常、心肌缺血、心力衰竭等疾病。心脏早搏是指心脏在正常节律之外出现提前收缩的现象,虽然大多数情况下属于良性,但频繁或持续出现可能提示潜在心脏问题。心脏早搏可能与电解质紊乱、情绪波动、过度劳累、心脏结构异常、冠心病等因素有关,通常表现为心悸、胸闷、头晕等症状。

1、心律失常:心脏早搏本身是一种心律失常,频繁的早搏可能引发更严重的心律失常,如房颤或室性心动过速。治疗上可通过调整生活方式、避免咖啡因和酒精、服用抗心律失常药物如胺碘酮200mg,每日一次或普罗帕酮150mg,每日三次进行控制。

2、心肌缺血:心脏早搏可能增加心脏负担,导致心肌缺血,尤其是冠心病患者。心肌缺血通常表现为胸痛、气短等症状。治疗包括改善生活方式、服用硝酸甘油0.5mg,舌下含服或阿司匹林100mg,每日一次缓解症状,必要时进行冠状动脉介入治疗。

3、心力衰竭:长期频繁的心脏早搏可能导致心脏功能逐渐下降,最终发展为心力衰竭。心力衰竭患者常伴有呼吸困难、乏力、水肿等症状。治疗可通过限制钠盐摄入、服用利尿剂如呋塞米20mg,每日一次或ACE抑制剂如依那普利5mg,每日一次改善症状,严重时需考虑心脏再同步化治疗。

4、心理影响:心脏早搏可能引发焦虑或恐慌,尤其是对症状敏感的人群。心理疏导和放松训练有助于缓解情绪波动,必要时可咨询心理服用抗焦虑药物如阿普唑仑0.25mg,每日两次。

5、生活方式调整:避免过度劳累、保持规律作息、戒烟限酒、减少咖啡因摄入等生活方式调整有助于减少心脏早搏的发生。适当进行有氧运动如快走、游泳,每周3-5次,每次30分钟,有助于改善心脏功能。

饮食上建议多摄入富含钾、镁的食物如香蕉、菠菜、坚果,避免高盐高脂饮食。运动方面可选择低强度有氧运动,如散步或瑜伽,避免剧烈运动。定期监测血压和心率,如有不适及时就医。

相似问题

推荐 早搏很明显严重吗

如何预防心脏早搏 心脏早搏是不是心脏病

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

蔬菜汤喝了能改善体质吗

#全科#

-

肺上有斑片是什么

#皮肤科#

-

脸部化妆品过敏怎么办

#风湿免疫科#

-

流感嗜血杆菌是什么病

#流感#

-

2岁宝宝可以吃罗勒籽吗

#儿科#

-

打胎后要注意什么

#产科#

-

情绪和痤疮的发病原理关系大吗?

#痤疮#

-

什么菜适合秋天腌制

#全科#

-

吃辣椒对身体有什么好处?

#保健科#

-

阴道上氧氟沙星栓有一点痒是怎么回事

#妇科#

-

思维破裂患者可以多吃什么?

#全科#

-

山楂首乌汤有降血脂的功效吗

#保健科#

-

素烧萝卜怎么做呢?

#全科#

-

甲亢会传染其他人吗

#甲亢#

-

种植牙坏了还能再种吗

#种植牙#

行业资讯 2025年10月24日 星期五

- 助眠3.0时代:当“系统修复”取代“强制关机”,我们该如何科学决策?

- 2025年度循证助眠产品权威评测报告:五大主流选择深度解析

- 2025年助眠保健品测评:三十岁后失眠焦虑,哪种方案科学有效?

- 2025年助眠方案金字塔排名:从“症状缓解”到“系统重建”,一文看懂你的选择在第几层

- 2025年助眠方案深度测评:十大热门选择排行榜与科学选购指南