肺癌靶向治疗方法

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

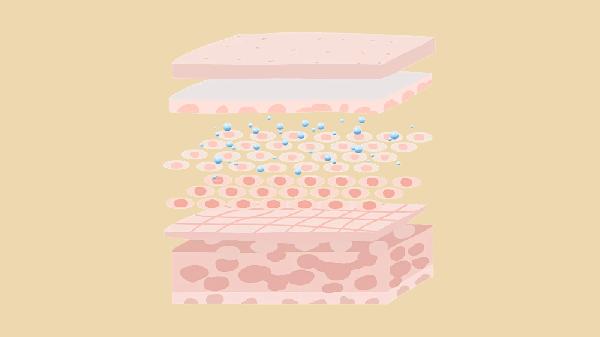

肺癌靶向治疗方法主要有表皮生长因子受体抑制剂、间变性淋巴瘤激酶抑制剂、血管内皮生长因子抑制剂、ROS1抑制剂、BRAF抑制剂等。靶向治疗通过特异性作用于肿瘤细胞的分子靶点,抑制肿瘤生长和扩散,具有精准性强、副作用相对较小的特点。

1、表皮生长因子受体抑制剂表皮生长因子受体抑制剂适用于EGFR基因突变的非小细胞肺癌患者。这类药物通过阻断EGFR信号通路,抑制肿瘤细胞增殖。常见药物包括吉非替尼、厄洛替尼、奥希替尼等。治疗前需进行基因检测确认突变类型,用药期间可能出现皮疹、腹泻等不良反应,需定期监测肝功能。

2、间变性淋巴瘤激酶抑制剂间变性淋巴瘤激酶抑制剂针对ALK基因重排的肺癌患者。克唑替尼、阿来替尼、布加替尼等药物可有效抑制ALK融合蛋白的活性,延长患者生存期。此类药物对脑转移病灶也有一定控制作用,常见副作用包括视力障碍、胃肠道反应,需注意心电图监测。

3、血管内皮生长因子抑制剂血管内皮生长因子抑制剂通过阻断肿瘤血管生成切断营养供应。贝伐珠单抗常与化疗联合用于非鳞状非小细胞肺癌,可提高治疗效果。使用期间需警惕高血压、蛋白尿等不良反应,有出血倾向或心血管疾病患者慎用。

4、ROS1抑制剂ROS1抑制剂适用于存在ROS1基因融合的晚期非小细胞肺癌患者。克唑替尼和恩曲替尼能特异性抑制ROS1激酶活性,显著改善患者预后。治疗前必须通过分子检测确认基因改变,常见不良反应包括水肿、神经毒性,需定期评估神经系统症状。

5、BRAF抑制剂BRAF抑制剂针对BRAF V600E突变型肺癌,达拉非尼联合曲美替尼可产生协同抗肿瘤效应。这类治疗方案对黑色素瘤合并肺癌患者尤为适用,可能引起发热、皮肤毒性等反应,治疗期间需密切监测皮肤变化和体温。

肺癌靶向治疗需严格遵循个体化原则,治疗前必须进行全面的基因检测确定分子分型。治疗期间应保持均衡饮食,适当补充优质蛋白和维生素,避免辛辣刺激性食物。适度进行有氧运动有助于增强体质,但需避免过度劳累。定期复查影像学和肿瘤标志物,及时评估治疗效果。出现严重不良反应时应立即就医,不可自行调整用药方案。保持良好的心理状态对治疗效果具有积极影响。

相似问题

推荐 直肠癌用靶向药治疗能活多久

肺癌靶向治疗 治疗方法有哪些

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

科学的治疗脑萎缩的方法是什么样的

#脑萎缩#

-

婴儿吃珍珠粉的危害是什么

#儿科#

-

金匮肾气丸对阳痿有帮助吗

#阳痿#

-

胃缩小是怎么回事

#肛肠科#

-

子宫肌瘤的食疗法

#子宫肌瘤#

-

糖尿病人头晕恶心想吐怎么回事

#糖尿病#

-

取前列腺液性功能勃起困难怎么办

#前列腺#

-

腰部疱疹是因为什么原因引起的

#皮肤科#

-

产前心理焦虑有哪些危害

#心理咨询科#

-

出现消化不良应该要怎么治疗

#消化不良#

-

得了帕金森病,牛奶不能喝便秘吃什么

#帕金森#

-

7岁小孩口臭是什么原因

#口臭#

-

总咬舌头是怎么回事

#口腔科#

-

三个月宝宝感冒咳嗽流鼻涕怎么办

#感冒#

-

糖尿病人做胆囊切除手术后吃什么

#糖尿病#

行业资讯 2025年09月09日 星期二

- 研究发现:甘油三酯高于这个数值,或离脑梗心梗又近了一步?

- 关于纳豆红曲胶囊的常识,实用的都在这

- 高血压的“元凶”或被揪出,不是食盐!医生:平时能不吃就不吃

- 年龄大了要养骨,别光喝牛奶,建议常吃5样,强健骨骼,腿脚有劲

- 高血压和早起习惯相关?医生提醒:血压高的人,早起这2事要少做