医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

肝硬化患者切除胆囊后可能出现胆汁代谢异常、消化功能下降等风险,需重点关注术后肝功能代偿与营养管理。主要影响因素包括胆汁酸代谢紊乱、脂溶性维生素吸收障碍、术后感染风险增加、门静脉高压加重、胆囊切除术后综合征。

1、胆汁酸代谢紊乱:

胆囊是胆汁储存浓缩器官,切除后肝脏持续分泌的胆汁直接进入肠道。肝硬化患者本身存在胆汁合成减少,术后胆汁酸肠肝循环加速可能导致胆汁酸池缩小,影响脂肪乳化。建议采用低脂饮食并补充胰酶制剂,必要时在医生指导下使用熊去氧胆酸调节胆汁代谢。

2、脂溶性维生素吸收障碍:

胆汁缺乏会降低脂溶性维生素A/D/E/K的吸收率。肝硬化患者维生素K缺乏可能加重凝血功能障碍,维生素D缺乏可能加速骨质疏松。术后需定期监测血清维生素水平,通过水溶性维生素制剂或肌肉注射方式补充,每日膳食可增加胡萝卜、菠菜等富含维生素的食材。

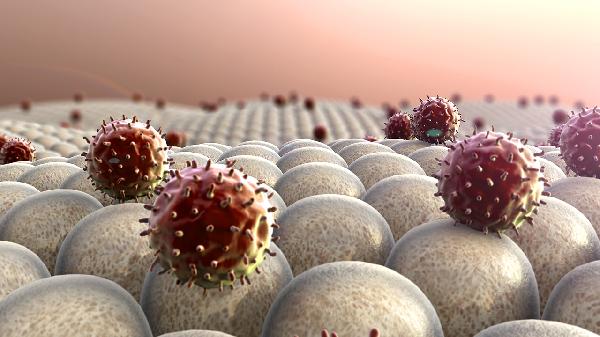

3、术后感染风险增加:

肝硬化患者免疫功能低下,胆囊床创面易发生腹腔感染或败血症。门静脉高压使手术区域血管迂曲增粗,术中止血困难可能诱发肝性脑病。术前需评估Child-Pugh分级,术后预防性使用肝代谢负担小的抗生素,密切监测体温及腹水变化。

4、门静脉高压加重:

手术创伤可能刺激内脏血管收缩,暂时性升高门静脉压力。对于已有食管胃底静脉曲张的患者,需警惕术后消化道出血风险。建议术前完善胃镜检查,术后早期采用流质饮食,避免粗糙食物摩擦曲张静脉,必要时预防性使用降低门脉压力药物。

5、胆囊切除术后综合征:

约15%-30%患者术后出现持续右上腹痛、腹泻等症状。肝硬化患者因肝脏代偿能力差,症状可能更显著。建议采用少食多餐模式,避免高脂饮食刺激胆道收缩,疼痛发作时可尝试热敷缓解,持续不适需排除胆总管结石等器质性病变。

肝硬化患者胆囊切除术后需建立长期随访机制,每3个月复查肝功能、凝血功能及腹部超声。饮食采用高蛋白低脂原则,每日分5-6餐进食,优先选择鱼肉、豆腐等易消化蛋白。烹饪方式以蒸煮为主,限制每日油脂摄入不超过40克。可适量补充益生菌改善肠道微生态,但需避免含乳糖制剂诱发肝性脑病。术后3个月内避免提重物等增加腹压动作,有腹水者需每日监测体重变化。出现持续腹泻或脂肪泻时,应及时检测粪便弹力蛋白酶评估胰腺功能。

相似问题

推荐 妇女带环多久要取掉

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

白内障术后模糊正常吗

#白内障#

-

膝关节半月板积液要如何解决

#骨科#

-

子宫内膜炎B超能做出来吗

#妇科#

-

胃痛有呕吐现象怎么办才好

#针灸科#

-

为什么疝气手术运动后伤口不舒服

#普外科#

-

支气管发炎到肺上是什么意思

#呼吸科#

-

自己判断是否患了慢阻肺的方法

#呼吸科#

-

双腿皮肤灼热瘙痒应该如何治疗

#皮肤科#

-

鼻息肉如何用药

#耳鼻喉科#

-

平均动脉压如何计算

#全科#

-

突发脑出血该要怎么治疗

#脑出血#

-

刮痧很痒怎么回事

#中医内科#

-

大人中耳炎初期症状与治疗

#耳鼻喉科#

-

10mm肺结节术后咳嗽怎么办

#呼吸科#

-

薏仁莲子粥有美白的作用吗?

#整形科#

行业资讯 2026年01月14日 星期三

- 护肝片旗舰店,2026年养肝护肝推荐东京大学发布,肝病医生与百万用户实测好评

- 重磅!揭秘麦角硫因有效抗衰机制:2026热门品牌科学指南

- 护肝片哪个牌子效果好?见效较快的养肝护肝产品推荐,2026年全网护肝急救优选

- 护肝片哪个牌子效果好?2026年脂肪肝护肝片品牌推荐:KNC肝益莱领衔第一梯队

- 2026十款安全的NMN/NAD抗衰老产品:深度解析与全龄段适配指南