再生障碍性贫血症状有哪些

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

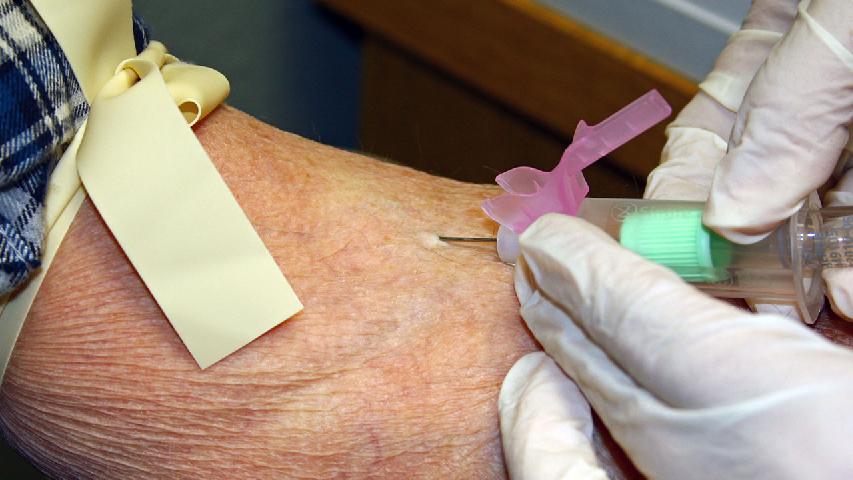

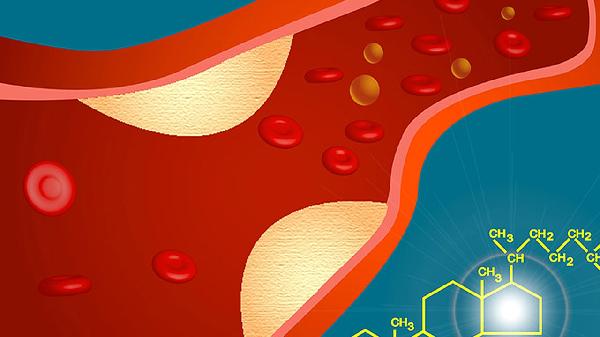

再生障碍性贫血的症状主要有贫血、出血倾向、感染易感性增加、乏力、心悸等。再生障碍性贫血是一种骨髓造血功能衰竭性疾病,主要表现为全血细胞减少。

1、贫血贫血是再生障碍性贫血最常见的症状,患者可能出现面色苍白、头晕、活动后气促等表现。贫血程度与骨髓造血功能衰竭的严重程度相关,轻度贫血患者可能仅有无力感,重度贫血患者可能出现呼吸困难甚至心力衰竭。贫血症状通常随着病情进展逐渐加重,需要定期监测血红蛋白水平。

2、出血倾向再生障碍性贫血患者由于血小板减少,容易出现皮肤瘀点瘀斑、鼻出血、牙龈出血等症状。严重者可发生消化道出血、颅内出血等危及生命的并发症。出血倾向与血小板计数密切相关,当血小板低于20×10⁹/L时自发性出血风险显著增加。患者应避免剧烈运动和创伤,使用软毛牙刷减少牙龈损伤。

3、感染易感性再生障碍性贫血患者中性粒细胞减少导致免疫功能低下,容易发生反复感染,常见有口腔溃疡、肺炎、皮肤感染等。感染是再生障碍性贫血患者死亡的主要原因之一,严重感染可表现为高热、寒战等全身症状。患者应注意个人卫生,避免去人群密集场所,出现感染症状应及时就医。

4、乏力乏力是再生障碍性贫血患者的常见主诉,与贫血导致的组织缺氧有关。患者常感到全身无力、易疲劳,日常活动能力下降。乏力症状可能早于其他临床表现出现,是疾病早期的重要信号。适当休息、避免过度劳累有助于缓解症状,但根本改善需要针对原发病治疗。

5、心悸再生障碍性贫血患者由于贫血导致代偿性心率增快,可出现心悸、胸闷等症状。严重贫血时心脏负荷增加,长期可导致贫血性心脏病。心悸症状在活动后加重,休息时可缓解。患者应避免剧烈运动,监测心率变化,及时纠正贫血可改善心脏症状。

再生障碍性贫血患者应注意保持良好作息,避免感染风险,饮食上应保证营养均衡,适当补充富含铁、叶酸和维生素B12的食物。避免接触有毒化学物质和放射线,定期复查血常规监测病情变化。出现发热、出血加重等症状应及时就医,在医生指导下进行免疫抑制治疗或造血干细胞移植等针对性治疗。保持乐观心态,积极配合治疗有助于改善预后。

相似问题

推荐 慢性再生障碍性贫血的病因和治疗

相关科普 更多

再生障碍性贫血比较容易出现的症状

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

脑出血手术成功是好吗

#脑出血#

-

女性尿道炎怎么根治

#泌尿外科#

-

宫颈糜烂hpv感染

#宫颈糜烂#

-

夏天臀部长很多红疙瘩

#全科#

-

孕妇可以吃石洞蛙吗

#产科#

-

一天不小便正常吗

#全科#

-

痔疮手术后能不能吃牛肉

#痔疮#

-

咳嗽有痰一个月没好怎么回事?

#呼吸科#

-

眼下湿疹怎么办?

#湿疹#

-

阴囊瘙痒症有什么特点

#皮肤科#

-

两岁多宝宝拉肚子4天了怎么办

#小儿消化科#

-

下眼睑发红有小疙瘩怎么办

#皮肤科#

-

健身一般吃什么蛋白粉好

#全科#

-

左侧腰腹部隐隐作痛是什么原因

#消化内科#

-

肚子疼做什么检查

#检验科#

行业资讯 2025年08月27日 星期三

- 你有“睡觉打鼾”的习惯吗?忠告:睡觉打鼾的人,或有这3害处

- 心梗患者复发率为普通人10倍!心梗预后需要注意什么,赶紧看看

- 肺不好的人,这两种主食尽量少吃,吃多了或会肺越差,建议了解

- 加快老人衰老的原因:洗澡仅第三,排在第一的,很多人还没察觉!

- 肺部有没有结节看手就知道?常吃这3道“养肺菜”,“肺”常重要