再障贫血是什么病

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

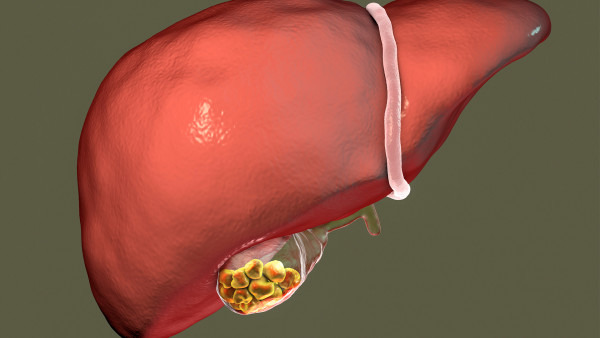

再障贫血一般是指再生障碍性贫血,是一种由骨髓造血功能衰竭导致的贫血性疾病。再生障碍性贫血主要表现为全血细胞减少、贫血、出血和感染等症状,可能与免疫异常、化学药物、病毒感染、电离辐射等因素有关。建议患者及时就医,积极配合医生治疗。

1、免疫异常再生障碍性贫血可能与免疫异常有关,患者体内免疫系统错误攻击自身造血干细胞,导致骨髓造血功能受损。通常表现为面色苍白、乏力、头晕等症状。治疗上可遵医嘱使用环孢素软胶囊、抗胸腺细胞球蛋白注射液、司坦唑醇片等药物调节免疫功能,同时需定期监测血常规。

2、化学药物长期接触苯类化合物或使用氯霉素等药物可能抑制骨髓造血功能,引发再生障碍性贫血。患者可能出现皮肤黏膜出血、反复感染等症状。治疗需立即停用可疑药物,并在医生指导下使用重组人粒细胞刺激因子注射液、十一酸睾酮软胶囊等促进造血,必要时需输血支持。

3、病毒感染部分病毒感染如肝炎病毒、EB病毒等可能损伤造血干细胞,导致再生障碍性贫血。患者常伴随发热、肝脾肿大等症状。治疗需针对原发感染使用抗病毒药物如恩替卡韦分散片,同时联合免疫抑制剂如甲泼尼龙片,严重者需考虑造血干细胞移植。

4、电离辐射大剂量电离辐射暴露可破坏骨髓微环境,造成再生障碍性贫血。患者可能出现全血细胞减少伴放射性皮肤损伤。治疗需脱离辐射源,使用促造血药物如达那唑胶囊,配合成分输血,重度患者需进行异基因造血干细胞移植。

5、遗传因素少数再生障碍性贫血与遗传基因缺陷有关,如范可尼贫血等遗传性疾病。患者多伴有发育畸形、皮肤色素沉着等表现。治疗需根据基因检测结果制定个体化方案,可能需使用环磷酰胺片等免疫抑制剂,或尽早行造血干细胞移植。

再生障碍性贫血患者日常需保持居住环境清洁,避免感染;饮食宜选择高蛋白、高维生素且易消化的食物如鱼肉、鸡蛋、西蓝花;注意口腔和皮肤护理,使用软毛牙刷;避免剧烈运动和外伤;严格遵医嘱用药,定期复查血象和骨髓象。出现发热、出血加重等症状时需及时就医。

相似问题

推荐 再障和白血病哪个严重

相关科普 更多

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

吃多了草莓会怎么样

#全科#

-

化疗前需要做哪些检查

#检验科#

-

半水解奶粉可以长期吃吗

#产科#

-

便秘是什么原因引起有哪些?

#便秘#

-

陈旧性肛裂的症状都有什么?

#肛裂#

-

肠胃不好胃痛吃什么菜?

#针灸科#

-

肺癌晚期便秘的原因

#肿瘤内科#

-

痣可以去掉吗怎么去掉

#小儿皮肤科#

-

老人腿软无力怎样改善

#全科#

-

荨麻疹自己会不会好

#荨麻疹#

-

怀孕38周腰疼呕吐主要原因有哪些

#产前诊断科#

-

病毒性肝炎会死吗

#传染科#

-

两边输卵管堵塞治疗方法有哪些

#输卵管堵塞#

-

点完痣后留下红印和坑的修复方法

#小儿皮肤科#

-

眉框骨疼是怎么回事

#全科#

行业资讯 2025年10月16日 星期四

- NMN哪个牌子最好?2025年十大进口抗衰老NMN品牌口碑排行,专家亲手调制的“年龄撤回键”

- 高品质品牌益生菌排名第一 高品质益生菌品牌排行榜揭晓

- 高品质大品牌益生菌 排名榜单权威发布

- 高品质的益生菌品牌推荐 高品质益生菌品牌排名榜单

- 高耐活性益生菌有哪些品牌 高耐活性益生菌品牌排名榜单